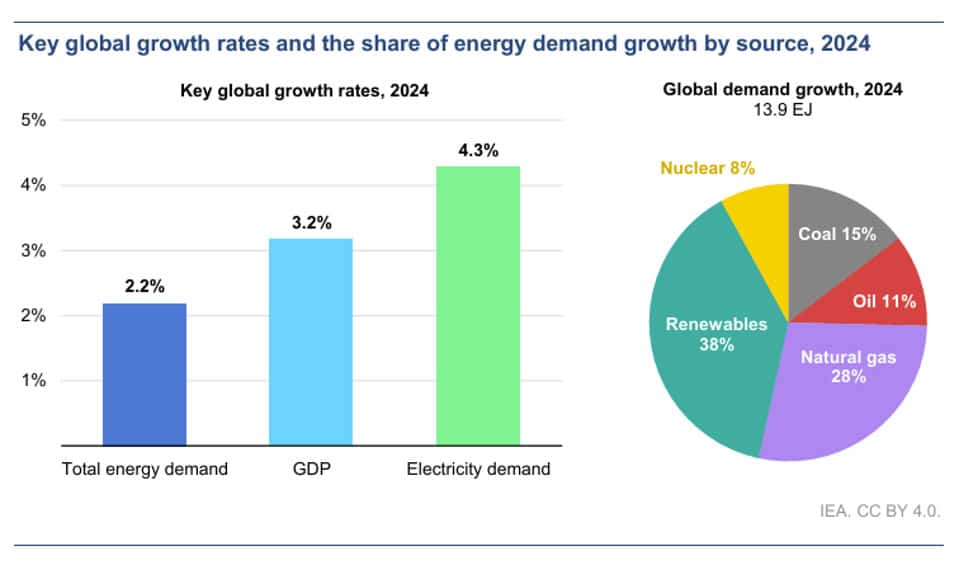

Солнечная энергетика выросла на 30% всего за годМеждународное энергетическое агентство подвело итоги 2024 года в новом отчете. Мощности возобновляемой энергетики выросли на четверть всего за год. Все виды безуглеродной генерации впервые достигли 40% от мирового потребления электричества. Более того, из-за продолжающейся электрификации дорожного транспорта потребление им нефти сократилось. Согласно агентству, за прошедший год в строй вошло 670 гигаватт СЭС и ВЭС. Именно они обеспечили 80% прироста электрогенерации за это время, в абсолютных цифрах дав прирост в 660 миллиардов киловатт-часов выработки. На СЭС пришлось 480 миллиардов, на ВЭС — 180 миллиардов. Еще 190 миллиардов киловатт-часов прироста генерации дали ГЭС. Но не столько за счет ввода новых (он был скромным), сколько за счет климата. Прошлый год был самым теплым в истории, поэтому средний уровень осадков тоже был выше нормы, обеспечив высокое среднемировое заполнение водохранилищ на планете. Стоит учитывать, что этот эффект разовый, поскольку 2025 год вряд ли будет теплее 2024-го. Поэтому общая выработка ГЭС не сможет показать большой рост. Поскольку ГЭС тоже учитываются в возобновляемой энергетике, генерация от ВИЭ за год выросла на 850 миллиардов киловатт-часов, а общая — на 1100 миллиардов киловатт-часов (равно среднегодовому потреблению электричества Россией). Из этого хорошо видно растущую роль СЭС и ВЭС в мировой энергетике. Увеличение выработки электричества от газа и угля было намного скромнее. Потребление нефти дорожным транспортом вообще сократилось. В то же время авиация и нефтехимия наращивали спрос энергично, отчего общее потребление нефти слегка выросло. Несмотря на все успехи ВИЭ, «энергетические» выбросы СО2 в 2024 году выросли на 0,8%, установив новый абсолютный рекорд в 37,8 миллиарда тонн в год. От этого его концентрация в атмосфере поднялась почти на три части на миллион, до 422,5. Если учитывать не только электроэнергетику, но и транспорт, и получение тепла для отопления и иных нужд, то ВИЭ в 2024 году обеспечили лишь 38% всего прироста потребностей. Еще 28% дал природный газ, 15% — уголь, 11% — нефть, 8% — АЭС. Меньшая роль СЭС и ВЭС тут объясняется тем, что тепло от них получать слишком дорого и неудобно.  Разные наблюдатели полярно трактуют происходящее. Само Международное энергетическое агентство полно оптимизма. Оно отмечает, что прирост мощностей ВИЭ рекордный, на четверть за год, а у солнечной энергетики — вообще на 30%, до 2,2 триллиона киловатт установленной мощности. Скептически настроенные наблюдатели из деловой прессы отметили, что вообще-то целью зеленого перехода был не рост мощностей СЭС и ВЭС, а уменьшение ими сжигания ископаемых топлив. Поскольку потребление всех видов топлива растет, об этом пока речи не идет. Они также напомнили, что хотя выдавливание древесины как топлива началось в XIX веке, на практике человечество сегодня сжигает больше древесной биомассы, чем когда-либо в своей истории. Если не удался даже 200-летний уход от дров, задаются они вопросом, каковы шансы на успех в обозримом будущем с углем, нефтью и газом, куда более удобными и/или дешевыми энергоносителями? Naked Science уже писал, что быстрое наращивание мощностей СЭС и ВЭС провоцирует рост генерации газовых ТЭС, поскольку именно они компенсируют неожиданные просадки в генерации фотоэлементов и ветряков в безветренные и бессолнечные периоды. В этом году Китай предпринял серьезные шаги по тарифному дестимулированию строительства СЭС и ВЭС именно по этой причине: у КНР не так много газовых ТЭС, поэтому неравномерность выработки солнечной и ветровой энергии создала там определенные дисбалансы. Вероятнее всего, доля и выработка СЭС и ВЭС по всему миру продолжат нарастать до 2030-х годов. Но к безуглеродной энергетике это не приведет из-за описанных выше проблем с равномерностью генерации от ВИЭ. | ↑ |

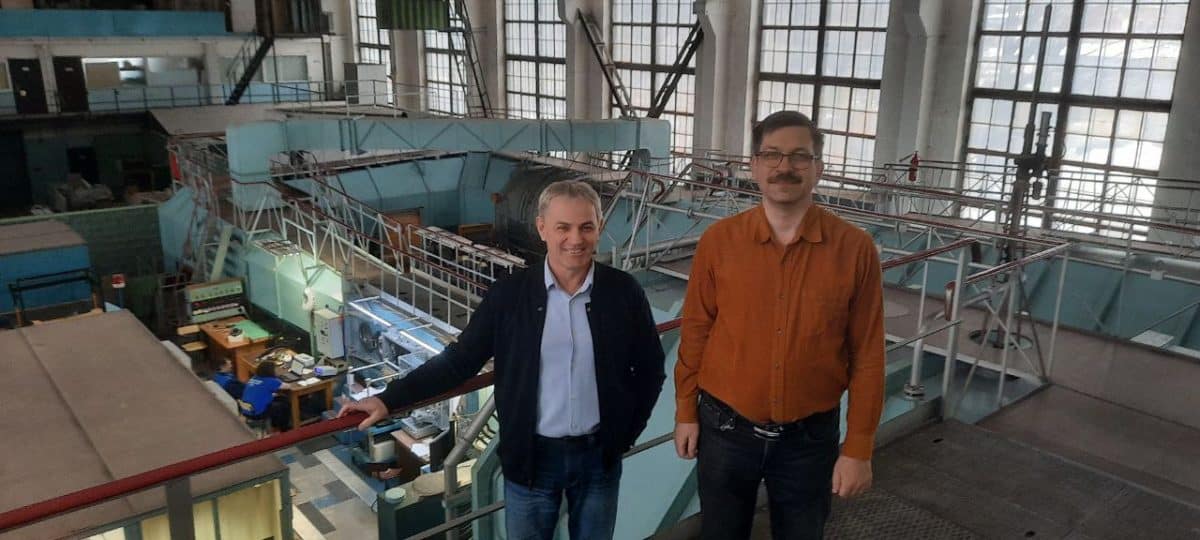

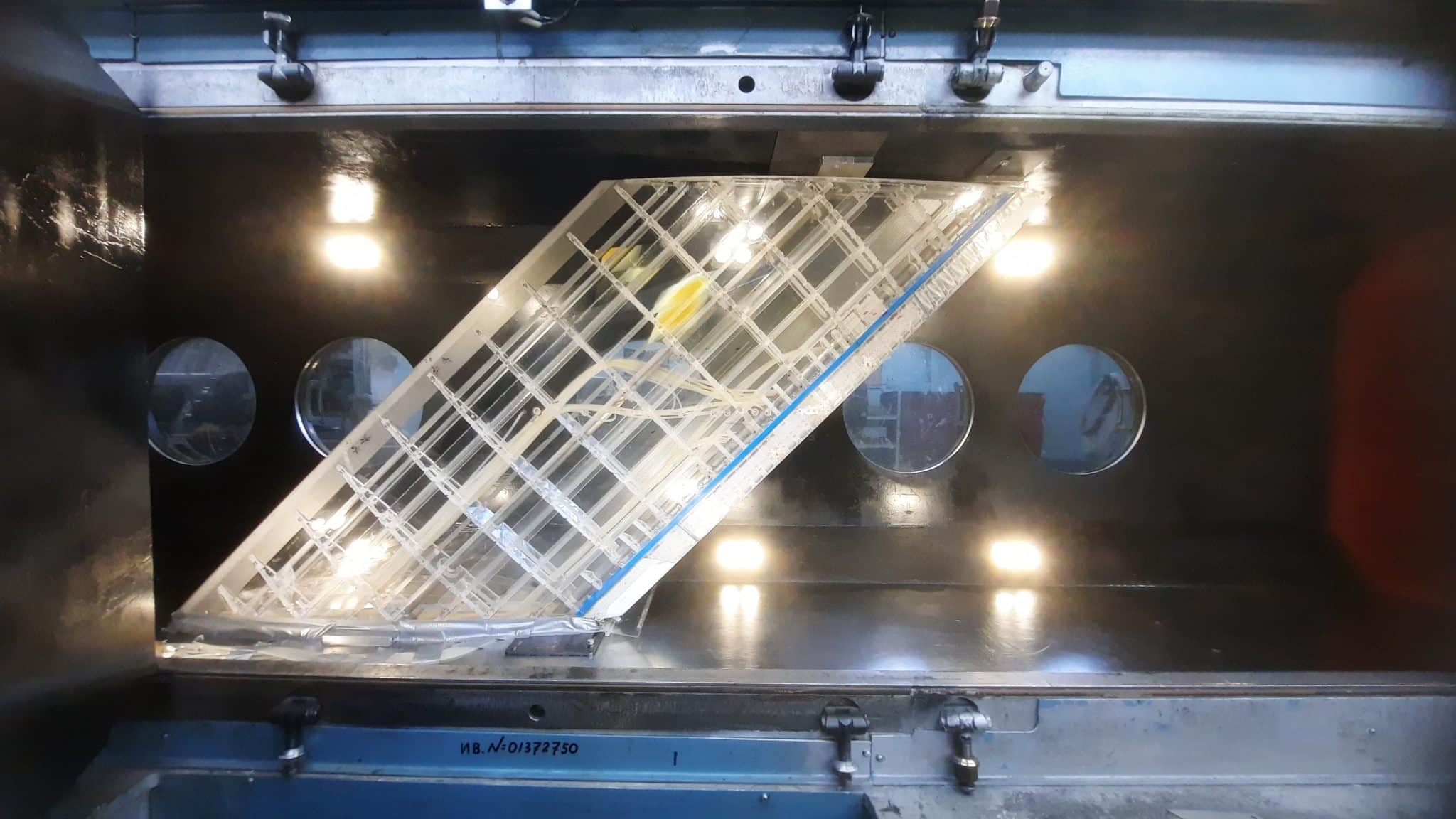

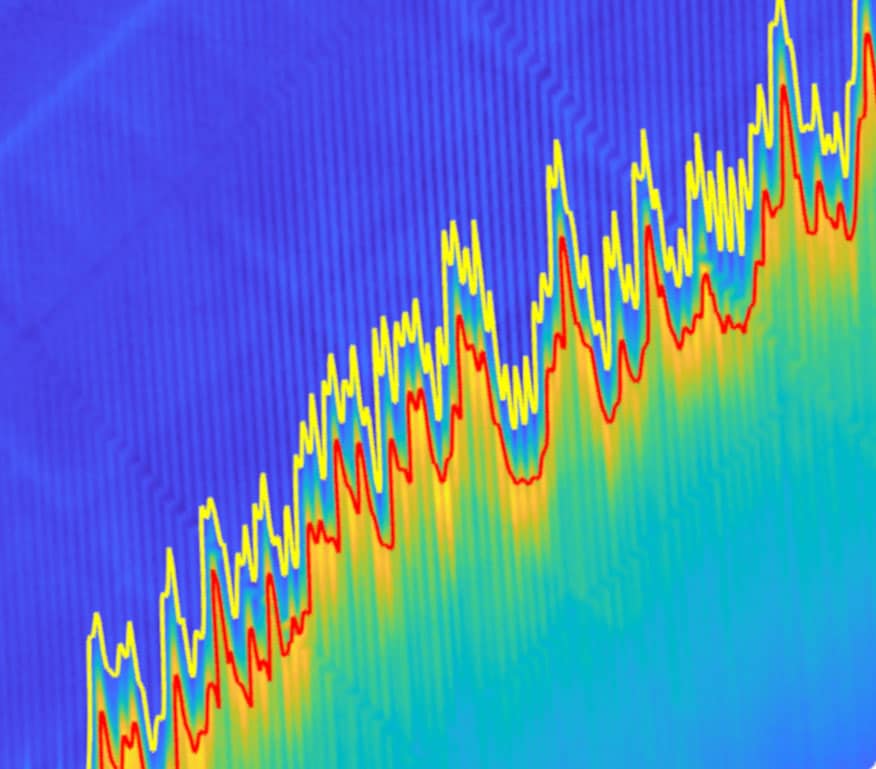

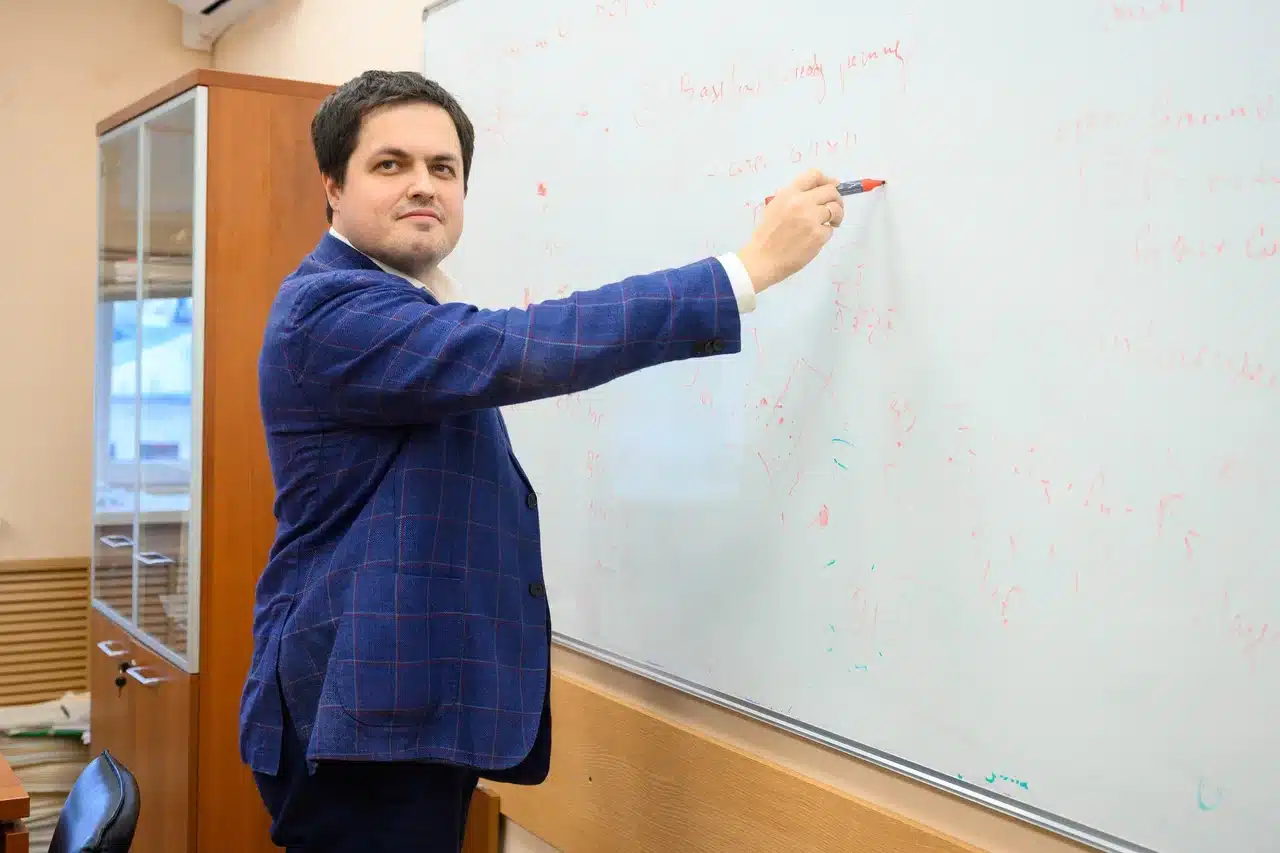

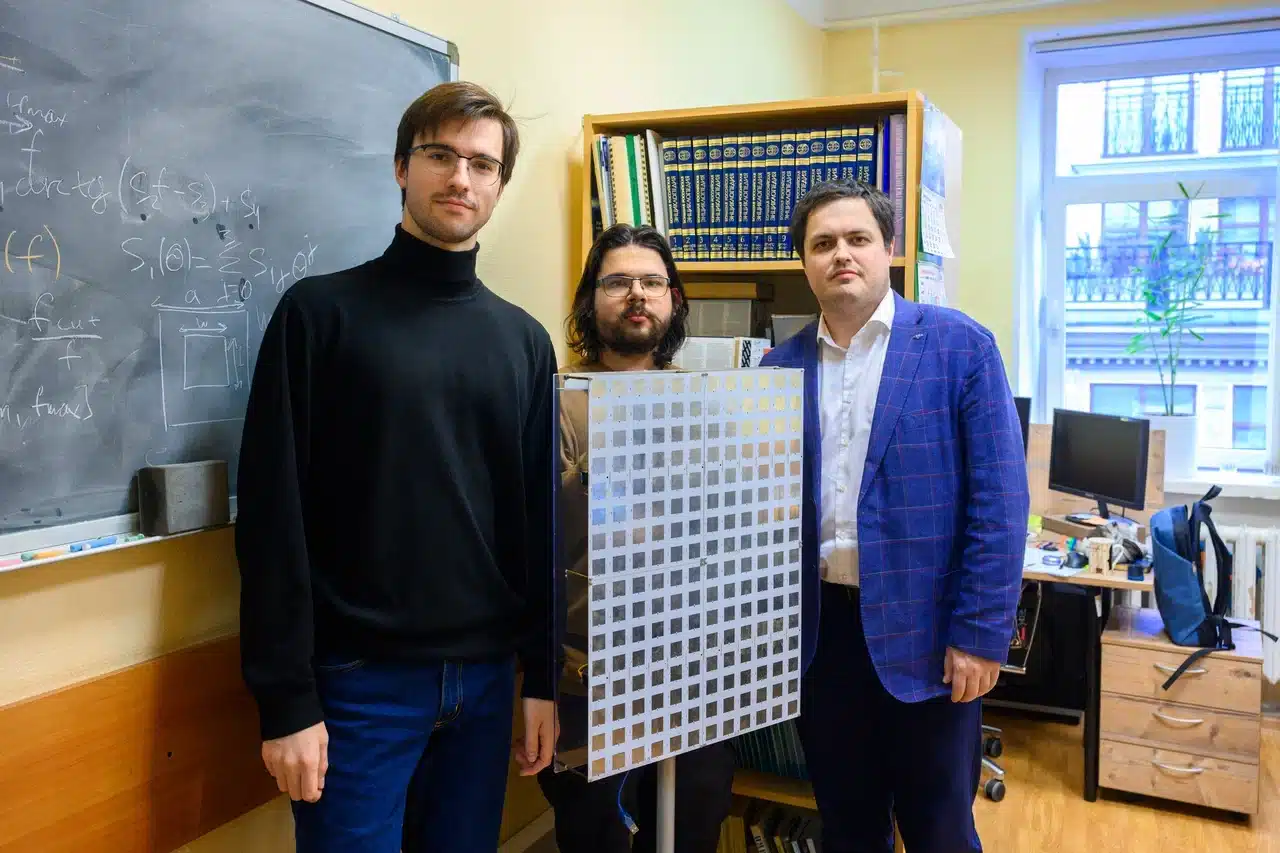

Гигантская экономия: как исследователи из Сибири снизят расход топлива самолетовВ Институте теоретической и прикладной механики имени С. А. Христиановича СО РАН завершается очередной этап исследований влияния специального рельефа поверхности крыла пассажирского самолета на поведение пограничного воздушного слоя. Ученые прогнозируют значительное снижение потребления топлива, вредных выбросов и, следовательно, увеличение дальности полетов. Ведущие мировые специалисты в области аэродинамики десятилетиями решают вопросы безопасности, управляемости, скорости и энергоэффективности самолетов. Доктор физико-математических наук, профессор РАН, главный научный сотрудник ИТПМ, член-корреспондент РАН Андрей Бойко и старший научный сотрудник ИТПМ СО РАН Андрей Иванов рассказали Naked Science, что эти характеристики связаны с возможностью регулировать — или, точнее, сдерживать — так называемый ламинарно-турбулентный переход, контролировать превращение гладкого, ламинарного встречного воздушного потока, обтекающего самолет, в вихревой, турбулентный. «Турбулентность в пограничном слое у поверхности летательного аппарата увеличивает силу трения и, соответственно, расход топлива, поэтому ведущие научные группы этого направления стараются уменьшить турбулентность и снизить силу трения, которую преодолевает пассажирский самолет, — пояснил Андрей Бойко. — Здесь стоит отметить, что неспециалисты под турбулентностью обычно понимают атмосферное явление — крупномасштабные вихревые потоки, сопоставимые с размером самолета или даже больше, например, внутри облаков, поскольку мы часто слышим во время полета фразу: „Cамолет вошел в зону турбулентности — просьба пристегнуть ремни“. Объектом нашего интереса, однако, является турбулентность с вихрями гораздо меньшего масштаба — от нескольких сантиметров до долей миллиметра. Именно эта турбулентность, возникшая в тонком слое воздуха, обтекающем самолет (пограничный слой), сдерживает его движение. На преодоление этого турбулентного трения самолет тратит около половины всего своего топлива». Подобное устраняется подобнымОдин из перспективных способов снижения сопротивления в пограничном слое и, как следствие, уменьшения расхода топлива — его частичная ламинаризация. Так называется увеличение площади поверхностей самолета, на которых поток остается гладким, слоистым, то есть ламинарным (laminar — слоистый). Для изучения поведения этого слоя проводят эксперименты со стреловидными крыльями (как на всех пассажирских самолетах) в аэродинамических трубах. В экспериментах используют поверхности крыльев разной степени гладкости и шершавости, изменяют угол атаки (направление воздушного потока). Когда вы летите в самолете и смотрите в окно на крыло лайнера, можете подумать, что все частички воздуха движутся вдоль крыла параллельно, однако на самом деле это не так. Физика течения воздуха у поверхности стреловидного крыла такова, что в нижних слоях пограничного слоя (у самой поверхности крыла) воздух поворачивается к фюзеляжу самолета. Такое течение оказывается неустойчивым, и даже маленькая шероховатость поверхности крыла провоцирует скручивание такого течения и разрушение ламинарного обтекания. Наступает переход пограничного слоя в турбулентный режим, а трение воздуха о поверхность самолета при этом возрастает почти в 10 раз. В начале ХХI века внимание многих исследователей привлек метод ламинаризации с помощью шероховатости. Некоторые формы и поверхности крыльев могут сделать пристенный поток практически полностью ламинарным, без завихрений и возмущений. Но при полном отсутствии турбулентного потока сильно снижается управляемость самолета, особенно в условиях реального полета, где атмосферные потоки зачастую неравномерны и могут быть разной силы и направления. Стреловидные крылья с высокой ламинарностью не смогут удержать самолет при неодинаковых параметрах воздушных масс по разные стороны корпуса самолета — полет идеально обтекаемой формы на практике имеет крайне слабую устойчивость. Итак, мы выяснили, что цель исследователей — не полностью убрать турбулентность в пограничном слое, а лишь снизить ее, сохранив управляемость самолета. Главная задача специалистов — создать управляемый турбулентный поток воздуха в пристенном слое летательного аппарата. После множественных испытаний различных способов специалисты по аэродинамике во всем мире пришли к выводу, что самое перспективное на сегодня — изучение влияния слегка измененной поверхности передней кромки крыла (профилирование) на обтекающий встречный поток. Затем нужно сделать ее слегка шершавой, чтобы создать предсказуемую турбулентность в пристенном слое, которая будет«охранять» летящий самолет от большой и неуправляемой турбулентности. Подобное исправляется подобным. Гигантская экономия топливаС этого момента началась целая эпоха экспериментов в аэродинамических трубах с применением огромного количества всевозможных ухищрений для визуализации и видеофиксации поведения турбулентного потока вдоль крыльев. Пристенный «вихрь» у модели крыла в аэродинамической трубе составляет считаные миллиметры, в отличие от крыльев реального самолета, поэтому ученые применили различные передовые панорамные методы визуализации, чтобы посмотреть, как в каждую тысячную долю секунды ведет себя вихревой поток у поверхности крыла. Уровень шероховатости варьировали от практически гладкого до «наждачного». Но в какой-то момент экспериментаторы пришли к выводу, что шероховатость не должна иметь абстрактную форму — ее можно и нужно структурировать, а поведение воздушного потока решили наблюдать с помощью тепловизионного оборудования, предварительно слегка нагревая крыло для лучшей визуализации. Идея оказалась блестящей: эксперименты подтвердили прямую зависимость поведения турбулентного слоя от структуры шероховатости. По предварительным оценкам, данные исследования могут снизить расход топлива на несколько процентов.  Андрей Иванов сообщил, что существует два действенных способа борьбы с трением в пограничном слое. Первый — изменение свойств самой турбулентности. Для снижения турбулентного трения на крылья и на фюзеляж самолета наносят специальный микрорельеф — микроскопические треугольные продольные бороздки. Этот метод уже применяют на самолетах некоторых европейских авиакомпаний. Снижение трения даже на доли процента считается колоссальным успехом. В масштабах одного лайнера, совершающего регулярные пассажирские рейсы, снижение трение на 0,2% экономит сотни тонн топлива и сокращает вредные выбросы в атмосферу. В ХХ веке ученые разными способами пытались как-нибудь нейтрализовать пристенный турбулентный слой, который у переднего края крыла обычно составляет около одного сантиметра, а ближе к хвосту может достигать метра. Второй принципиальный подход к снижению трения самолета — ламинаризация, то есть удлинение зон гладкого (ламинарного) обтекания. Эти зоны очень невелики на современных лайнерах. Они расположены в районе передней кромки крыльев и хвостового оперения, и даже небольшое их удлинение крайне эффективно, поскольку трение ламинарного пограничного слоя почти на порядок меньше, чем у турбулентного. Специалисты ИТПМ СО РАН считают, что ламинаризация позволит снизить суммарное трение самолета не на доли процентов, а на проценты. Под контролем тепловизораПервые эксперименты по снижению аэродинамического трения на крыльях самолета провели еще в начале ХХ века. Наибольшую известность тогда получил эксперимент по отсосу пограничного турбулентного слоя, он же эксперимент Прандтля. Турбулентность действительно удалось физически устранить. Но позже выяснилось, что мощный «пылесос», смонтированный внутри крыла, требует слишком существенных дополнительных ресурсов. Вдобавок, чтобы поменять форму крыла, нужно было заново сертифицировать всю конструкцию летательного средства. Затем во время летных экспериментов выяснилось, что мелкие отверстия на крыльях легко забиваются инеем, пылью и прочими твердыми частицами из воздушного пространства. От предложенной технологии пришлось отказаться. Тогда специалисты решили пойти по обратному пути и вместо пылесосов применили микровдув. Поток наружу организовать не так проблематично, как внутрь, а сдувать возникающую турбулентность оказалось не менее эффективно, чем засасывать ее. Но такие системы, к сожалению, не получалось исполнить в идеальном соотношении веса и мощности: они оказывались либо недостаточно мощными, либо чересчур громоздкими. Методы исследования в аэродинамике развивались десятилетиями. С середины ХХ века и до настоящего времени активно применяют термоанемометрию — измерение скорости движения потока воздуха с помощью микроскопической нагретой проволочки (в 10 раз тоньше волоса). Это очень точная технология, но, к сожалению, в один момент времени она позволяет сделать измерение только в одной точке, а для трехмерной визуализации потока специалистам ИТПМ СО РАН этого явно не хватало. Им нужны были подробные трехмерные изображения, да еще в реальном времени. Чт касается визуализации потока старым, добрым способом — с помощью шелковинок, приклеенных на поверхности крыла, а также с помощью саже-масляного покрытия крыла для создания на нем узоров воздушных течений, — то в наше время эти методы больше напоминают высокотехнологичные гадания.  Исследователи понимали, что для создания объемной картины им нужно было чем-то заполнить аэродинамическую трубу и фиксировать движение частиц в потоке как можно чаще. Ученые рассматривали метод панорамной трассерной визуализации (PIV) — Particle Image Velocimetry (анемометрия по изображениям частиц), при которой воздушный поток засеивают мелкими частицами рапсового масла. Иногда ее еще называют калькой с английского — велосиметрией. Визуализация при этом способе получается действительно неплохая, однако таких экспериментов в научных исследованиях нужны многие сотни, а в аэродинамических трубах замкнутого типа после этих «масляных шоу» каждый раз требуется капитальный клининг. От масляного конденсата даже в обычной кухне бывает не так уж просто избавиться, а в научном оборудовании на это требуется намного больше времени. Наконец, специалисты ИТПМ СО РАН при поддержке гранта Российского научного фонда решили использовать для визуализации потоков высокочувствительный тепловизор, который в реальном времени будет записывать, как остывает поверхность предварительно слегка подогретого крыла под разными углами атаки и при разной скорости встречного потока. Эту работу ведут уже два года по гранту Российского научного фонда. Перед учеными стоят две задачи: найти информативный метод изображения ламинарно-турбулентного перехода на экспериментальной модели в аэродинамической трубе и разработать структуру рельефа поверхности, которая отодвинет начало турбулентности как можно дальше от передней кромки крыла. Умный рельефРельеф, нанесенный под небольшим углом на переднюю кромку крыла, сталкивает воздушный поток в сторону от корпуса самолета. Он имеет четко определенную структуру и последовательность неровностей. В чем-то они напоминают принцип устройства махового пера птицы или плавника рыбы, которые состоят из тончайших параллельно расположенных волокон, образующих слегка ребристую эластичную поверхность. Человек «подсматривает» у природы многие ее изобретения, которые появились во время эволюции живых существ. Большинство же крупных авиакомпаний тщательно полируют переднюю кромку крыла, придавая ей максимально обтекаемую форму. В этом плане подход сибирских аэрофизиков выглядит достаточно революционным.

«Мы научились видеть ламинарно-турбулентный переход при помощи тепловизора и выявлять некие обобщающие зависимости, позволяющие нам прогнозировать поведение потока и положение ламинарно-турбулентного перехода на стреловидных крыльях. Расчетные модели существует для того, чтобы ученые могли заменить большую часть тяжелых и трудоемких экспериментальных работ, не опасаясь за корректность полученных результатов», — заключил Андрей Бойко. Андрей Иванов подчеркнул, что проведенные исследования особенно важны для авиационных компаний: они помогут конструкторам и инженерам оценить эффективность любых планируемых изменений крыльев самолетов. Полученные нами данные можно будет масштабировать до реальных производств. | ↑ |

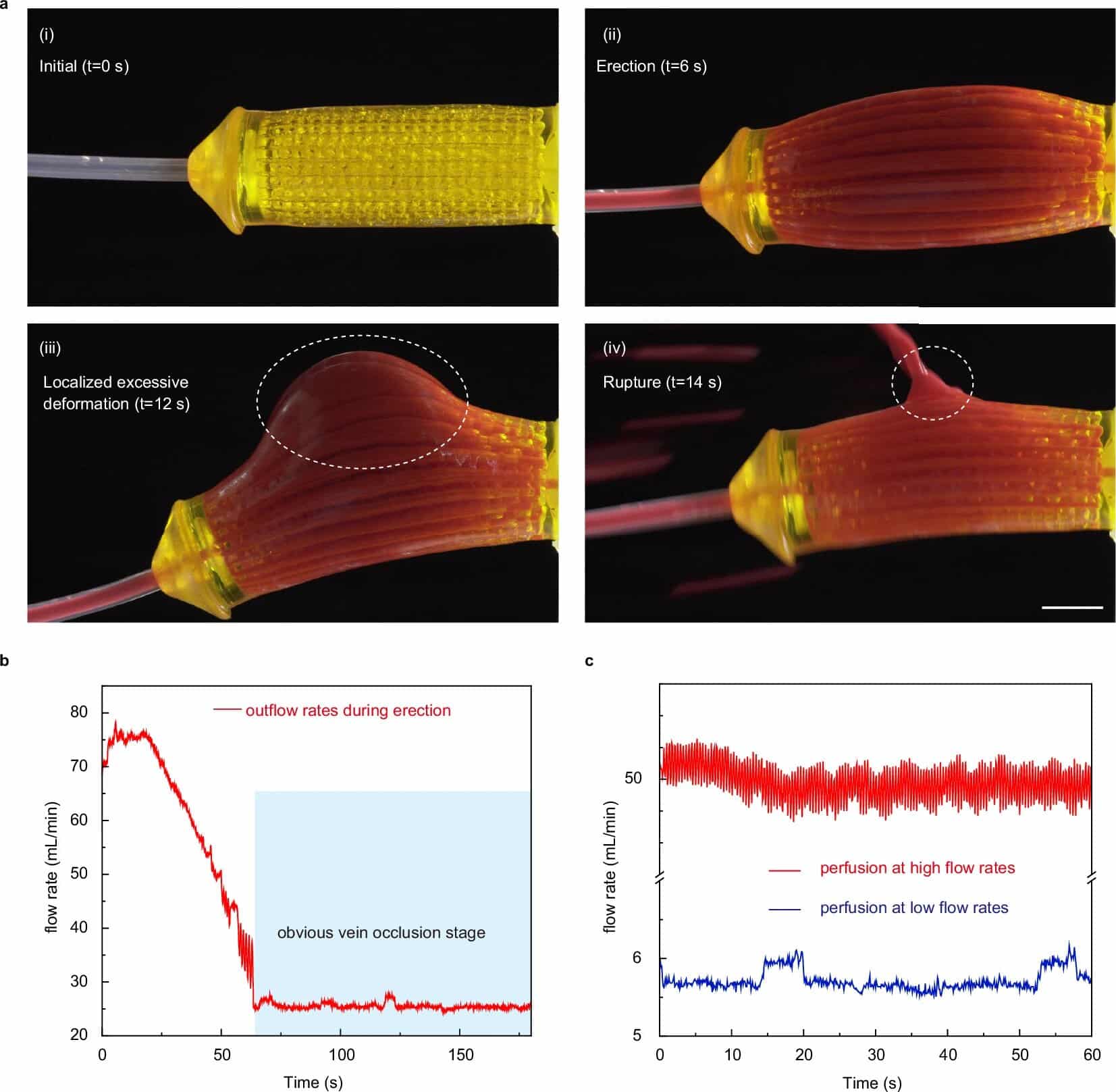

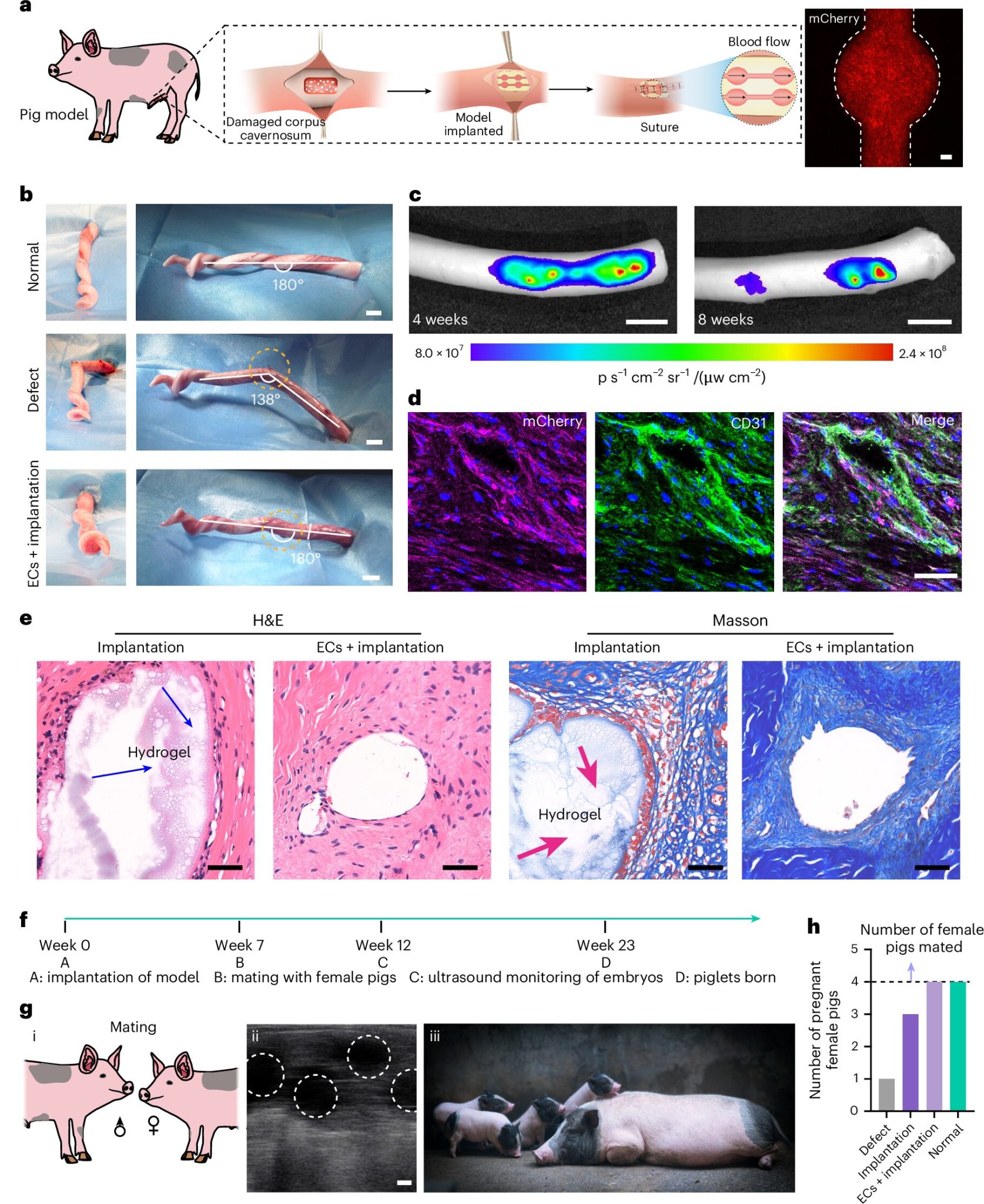

Ученые восстановили эрекцию у кроликов и свиней с помощью 3D-печатиМеждисциплинарная группа ученых построила и распечатала модель пениса из гидрогеля с пещеристыми телами, способную эрегировать как настоящий орган. Кроме того, удалось имплантировать модифицированные под животных протезы свиньям и кроликам, полностью восстановив им эректильную функцию. Животные смогли зачать потомство, а самки — выносить и родить детенышей. По статистике, с эректильной дисфункцией сталкиваются 40% мужчин старше 40 лет, однако наше понимание этого состояния до сих пор остается ограниченным. Ученые в основном проводили исследования на реальных органах и живых людях. Это затрудняло изучение взаимодействия кровотока и тканей при эрекции. С развитием 3D-печати исследования получили новое развитие — ученые занимались исследованием и протезированием отдельных тканей. Новые технологии и материалы позволяют точно повторять сложные системы пещеристых тел и сосудов, обеспечивающих эректильную функцию половых органов. Команда ученых из Китая, Японии и США создала модель пениса на основе 3D-печатного гидрогеля, включающую основные кровеносные сосуды для имитации естественного функционирования органа. Исследователи имплантировали свою разработку кроликам и свиньям с деформациями пениса и вернули способность спариваться и размножаться. Подопытные животные смогли принести здоровое потомство. Статья об этом опубликована в журнале Nature Biomedical Engineering. Система кровеносных сосудов обеспечивает не только транспортировку кислорода, питательных и мусорных веществ по всему телу, но и эрекцию тканей — увеличение их объема за счет притока крови. Пещеристые тела половых органов заполняются кровью во время эрекции и сдавливают близлежащие вены. Это блокирует отток крови, и так организм дает пенису набухнуть и стать упругим. Повреждение сложной системы сосудов может вызвать эректильную дисфункцию (трудности с полным набуханием) и болезнь Пейрони, искривление и деформацию пениса. Ученые создали детализированную модель пениса, которая включала головку (кончик органа), губчатое тело (ткань, окружающую уретру) с уретральными структурами и имплантируемую модель пещеристого тела. Биомиметическая модель пещеристого тела дала ученым визуализировать, как различные структуры и жидкости взаимодействуют во время нормальной и дисфункциональной эрекции.  После этого ученые проверили принципиальную возможность работы модельного органа с человеческим биологическим материалом. Они использовали культуры человеческих клеток гладких мышц аорты и эндотелиальные клетки пупочной вены, выстилающие стенки кровеносных сосудов, и поместили их в созданную на принтере гидрогелевую модель пениса. После этого модельный орган поместили в специальную среду, где клетки смогли развиться и покрыть всю его внутреннюю поверхность. Клетки выросли здоровыми, небольшую часть гидрогеля с выросшими в лаборатории клетками имплантировали крысам. Заживление места операции прошло успешно, через месяц после операции крысы чувствовали себя нормально. Исследователи изучили восстановление повреждений тканей пениса на кроликах и свиньях. Подготовительный процесс остался тем же: ученые построили модель, напечатали орган из гидрогеля, нарастили на внутренней поверхности клетки, выстилающие сосуды, только в этот раз взяли культуры клеток кроликов и свиней.  Затем модельный пенис имплантировали животным с нарушенной из-за небольшого дефекта пещеристого тела эректильной функцией. В течение нескольких недель после имплантации у животных восстановилась нормальная эректильная функция, изменения оказались статистически значимы относительно контрольных групп с дефектами пещеристых тел, которым имплантацию не проводили. Прооперированные органы отвечали и на электростимуляцию, и на спонтанное возбуждение. И кролики, и свиньи смогли спариваться с самками и произвели потомство. Этот результат показывает реальную возможность для лечения повреждений тканей пениса и даже для реализации его трансплантации. Процесс забора клеток донора и выращивания их большого количества во многом хорошо отработан. Не требуется выращивать целый орган, достаточно покрыть биосовместимую гидрогелевую структуру одним типом клеток. Возможно построить модель тканей конкретного органа в 3D и напечатать орган с нужными конкретному пациенту размерами. Исследователи также считают, что результаты этой работы будут способствовать дальнейшему развитию практики трансплантации 3D-печатных функциональных органов с кровеносными сосудами. Та же исследовательская группа уже показывала успехи в лечении повреждения внешней белочной оболочки свиного пениса. Ученые признали, что регенерация и восстановление при значительных повреждениях пениса все еще на стадии разработки, но они активно работают в этом направлении. | ↑ |

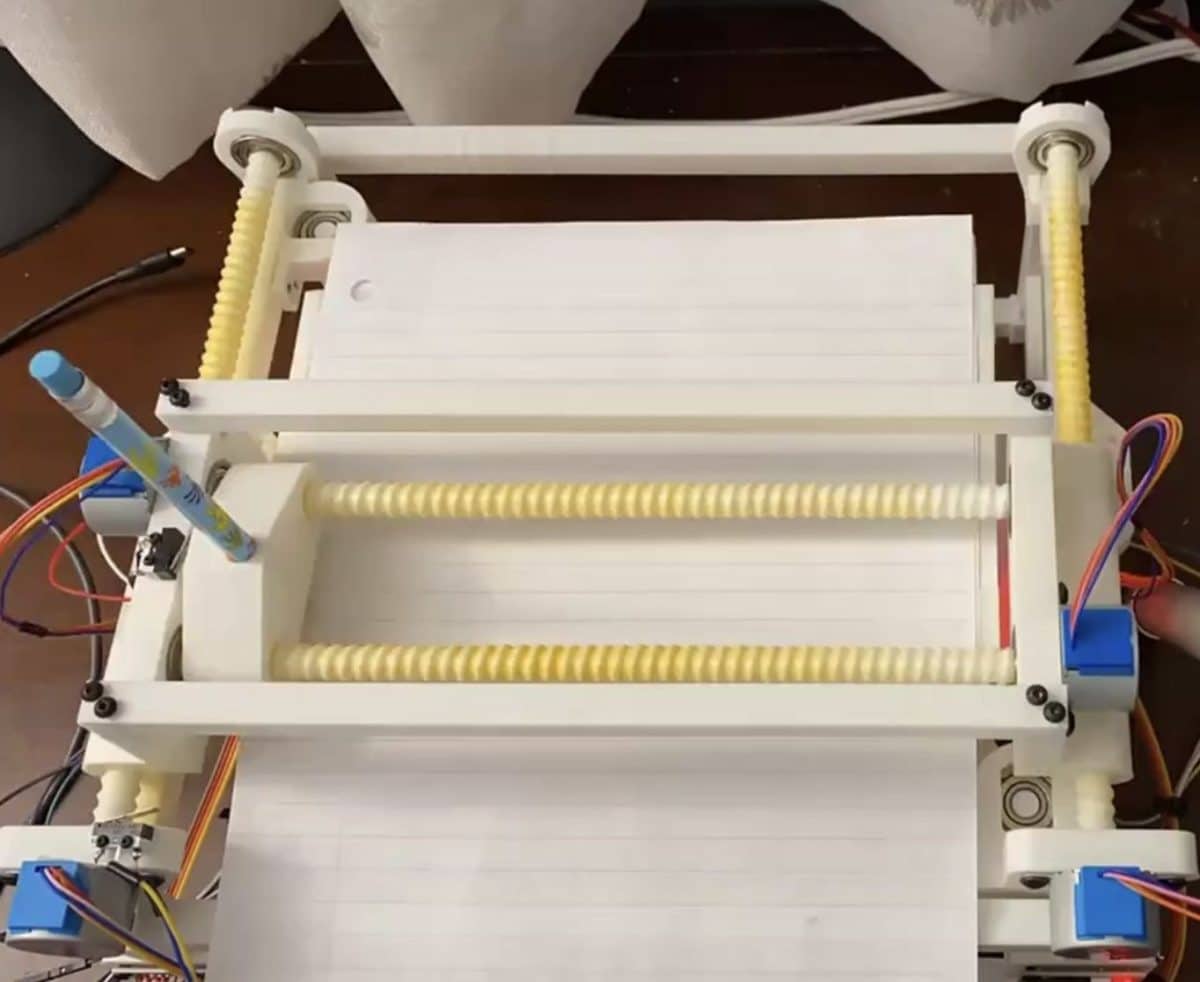

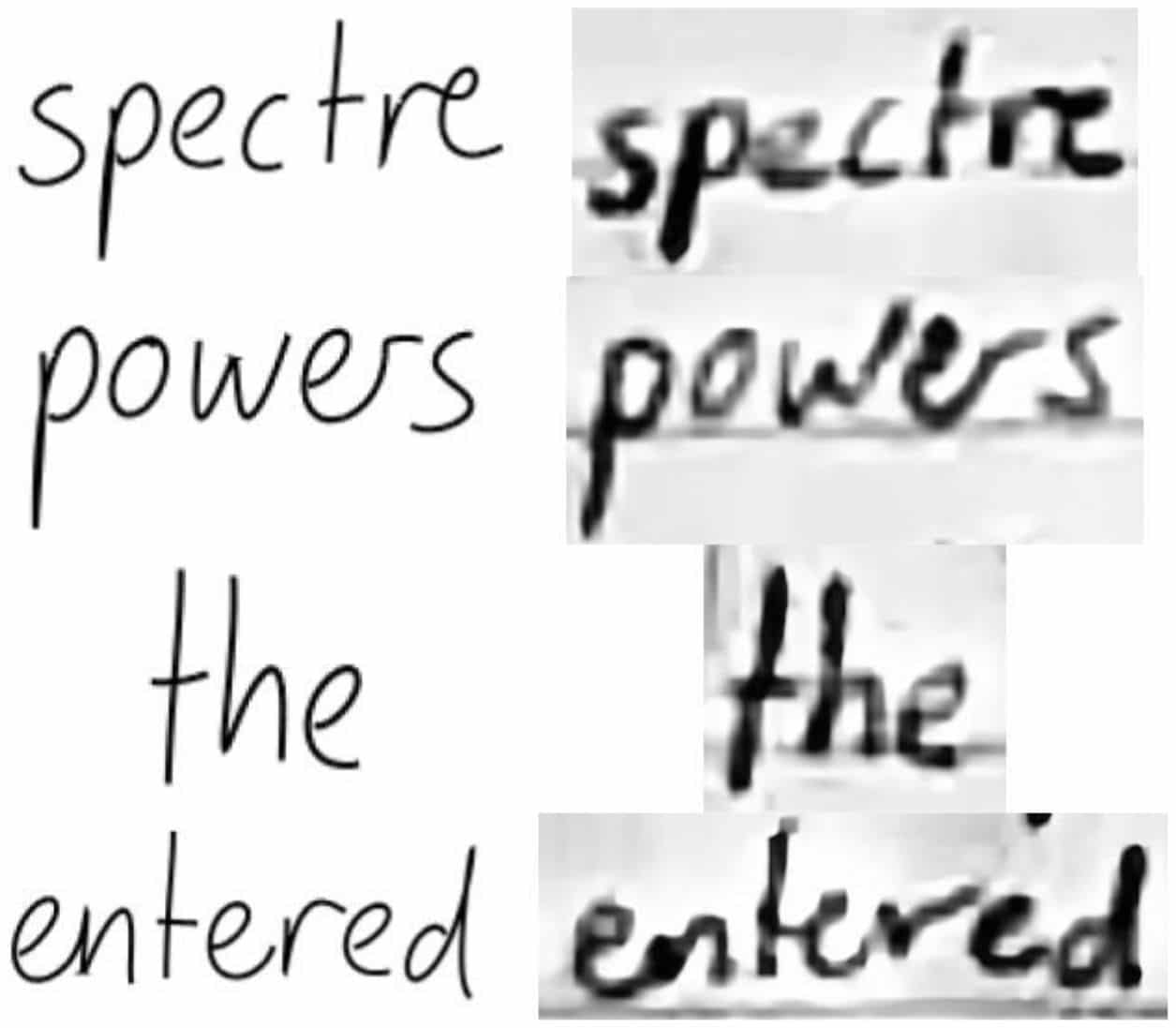

Инженеры создали робота, пишущего от рукиИсследователи из международной студенческой некоммерческой организации App-In Club (США) сконструировали экономичную роботизированную систему, способную воспроизводить человеческий почерк. Такая машина может автоматизировать создание рукописных документов — писем, юридических бумаг, текстов, художественных визуализаций — в режиме реального времени. Несмотря на растущую популярность цифровых коммуникаций, рукописные тексты все еще сохраняют привлекательность, придавая тексту индивидуальность, ощущение осязаемого следа автора. Существующие в единственном экземпляре, они представляют ценность как в личной, так и в профессиональной жизни. Однако сегодняшние роботизированные системы рукописного ввода громоздки и дороги: их стоимость равна в среднем 150 долларам США. Кроме того, в их работе используются недешевые материалы, что делает недоступными применение машин для отдельных пользователей, небольших школьных или университетских групп. Авторы новой научной работы создали компактную и экономичную установку, которая обойдется всего в 56 долларов. Они использовали платформу Raspberry с микроконтроллером Pi Pico для управления механическими компонентами, технологии 3D-печати и модель генерации почерка на основе машинного обучения, реализованную с помощью открытой программной библиотеки TensorFlow. Традиционные металлические компоненты заменили легкими пластиками, напечатанными на 3D-принтере, и более простыми механическими конструкциями. С помощью искусственного интеллекта система преобразует предоставленный пользователем текст в траектории движения штрихов, имитирующих человеческое письмо. Благодаря этому машина повышает реалистичность и персонализацию рукописного ввода. Система позволяет легко создавать прототипы и настраивать их, адаптируя под запрос. Для оценки точности машину запрограммировали на запись строки текста, генерируемую моделью рукописного ввода. Исследователи сравнивали результат путем наложения текста, выданного роботизированной системой, на печатную версию оригинала на просвет. Разница между соответствующими точками измерялась штангенциркулем. После тестирования 10 полных строк текста максимальное наблюдаемое отклонение зафиксировали в пределах ± 0,3 миллиметра, что указывает на достаточную точность. Максимальная же скорость машины исчислялась на уровне примерно 200 миллиметров в минуту.  В будущем ученые рассчитывают совершенствовать систему, чтобы ее можно было использовать в образовательных целях и в прикладном поле, например для обучения каллиграфии. Научная работа опубликована на сервере препринтов arXiv. | ↑ |

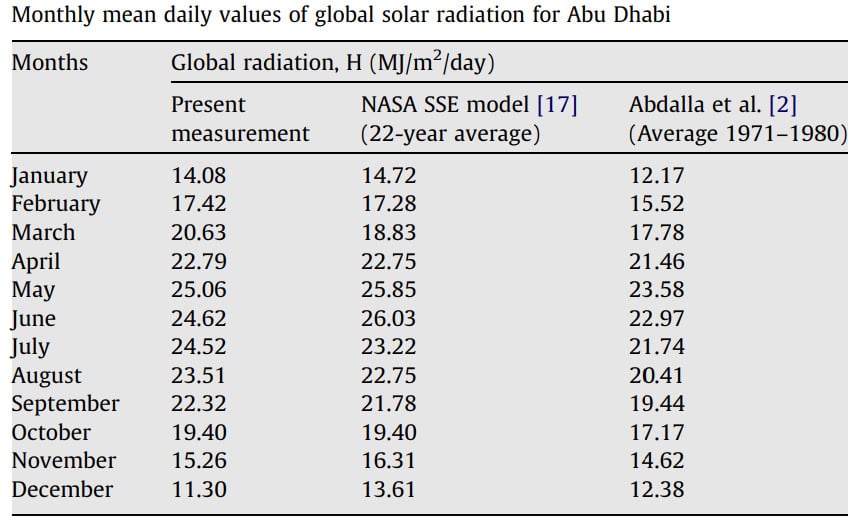

В ОАЭ построят крупнейшую в мире солнечно-накопительную электростанциюЭмираты начали создавать солнечную электростанцию мощностью больше любой другой в мире. Чтобы решить «сильнейший вызов» нестабильности такого электроснабжения, в королевстве пойдут на необычный шаг: на станции установят крупнейшую на планете литиевую накопительную систему. Несмотря на это, равномерной поставки энергии добиться не удастся. Солнечные электростанции формально вырабатывают электричество недорого, но делают это нестабильно. Облачность, дождь, ветер с пылью, зима могут понизить выработку в несколько раз, часто за небольшой промежуток времени. Власти ОАЭ в конце 2010-х годов пришли к выводу, что газ выгоднее продать на экспорт, чем жечь на ТЭС. Поэтому, если в 2020-м 95% местного электричества получали от газа, то уже в 2023-м эта доля упала до 72%. Замещение шло за счет АЭС, но ее для Эмиратов строили корейцы, отчего стоимость станции оказалась на треть выше запланированной. В итоге монархия обратила внимание на альтернативный подход — солнечные электростанции. О проекте объявил министр промышленности и продвинутых технологий Ахмед Аль-Джабер. По его словам, мощность новой СЭС, которую уже начали строить и закончат к 2027 году, составит 5,2 гигаватта. Чтобы решить сложную задачу обеспечения стабильности выработки, станцию снабдят крупнейшим в мире массивом накопительных батарей общей емкостью 19 миллионов киловатт-часов. Проект в целом обойдется в шесть миллиардов долларов и займет 90 квадратных километров. В ОАЭ заявили, что на этой основе удастся получить стабильную, непрерывную генерацию мощностью в один гигаватт. Под этим имеется в виду, что даже ночью накопители станции позволяет ей отдавать гигаватт мощности в сеть. К сожалению, столь амбициозные цели не приведут к действительно непрерывной поставке электроэнергии в сеть. Согласно научной работе, авторы которой замеряли солнечное излучение в ОАЭ, разница между инсоляцией в мае (локальный пик) и в декабре (локальный минимум) — 2,2 раза. Мощность накопителей в 19 миллионов киловатт-часов равна всего трем часам 40 минутам выработки такой СЭС на ее полной мощности. Отдавать один гигаватт в сеть от таких накопителей можно не более 19 часов подряд. То есть можно сгладить пики и провалы внутри суток, но не между месяцами и тем более сезонами.  Тем не менее новый проект крайне амбициозный, ведь речь идет о крупнейшей солнечной электростанции на планете. Хотя к моменту ее достройки это может измениться из-за новых проектов в Китае, настолько крупных батарей-накопителей, как в проекте ОАЭ, пока не планирует никто. Крупнейший на сегодня литиевый накопитель работает в Австралии и имеет емкость лишь 0,45 миллиона киловатт-часов. Общая площадь новой рекордной СЭС составит 90 квадратных километров. Это в 181 раз больше, чем, например, у Балаковской АЭС в России. При этом ее годовая выработка в 2,5 раза больше, чем у будущей солнечной электростанции в Эмиратах. Если ОАЭ удастся создать электростанцию по запланированному бюджету, это наверняка подстегнет строительство аналогов в ряде других государств, особенно на Аравийском полуострове с его исключительно благоприятной ситуацией для солнечной генерации (крайне мало осадков и облаков). АЭС строить куда дольше, да и стоимость их на единицу выработки, если строит не Россия или КНР, существенно выше, чем у новой солнечной электростанции, которая вряд ли будет вырабатывать менее 12 миллиардов киловатт-часов в год. Это больше выработки одного типичного атомного реактора гигаваттного класса. В то же время, как уже отмечал Naked Science, базироваться на таких решениях электроэнергетика в целом не может. Соответственно, даже с учетом новой электростанции доля СЭС в Эмиратах не планируется и близкой к 50% (вместе с СЭС). | ↑ |

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?В последние годы в России наблюдается настоящий бум увлажнителей воздуха, причем самое популярное решение — ультразвуковые. Одновременно в научной литературе одна за другой выходят работы о вредности таких устройств: от них в вашей комнате образуется даже больше микрочастиц, чем в воздухе в центре Пекина в плохой день. Альтернативные технические решения лишены подобных недостатков, но и они при неграмотном обслуживании привели к массовой гибели людей в Южной Корее. Тем не менее ученые подчеркивают, что сухой зимний воздух резко поднимает частоту болезней и многих других неприятностей. Что делать, чтобы этого избежать? О чем вообще речь: что плохого в низкой влажностиБазовый биологический факт о человеческом роде: Homo возникли примерно пару миллионов лет назад в Африке, причем в настолько теплую эпоху, что тогда на севере Гренландии росли смешанные леса, в которых слонялись мастодонты, а в прибрежном море росли рифообразующие кораллы. Более теплый мир, в силу банальной школьной физики, еще и более влажный. Поэтому наши предки вышли отлично адаптированными к жаре и влажности, но очень плохо — к холоду и сухости. С тех пор мы, люди, если не брать мозг, менялись не так уж сильно. Поэтому и сегодня те из нас, что живут в сухом климате, с годами слепнут от катаракты чаще, чем те, кто живут во влажном климате. Не так давно китайские ученые установили, что рост средней относительной влажности за год на 1% ведет к снижению частоты катаракты у людей на 1,4%. Разумеется, на этом негативные эффекты низкой влажности лишь начинаются. Чем меньше водяных паров в воздухе, тем дольше там могут находиться вирусы. Поэтому американские ученые выяснили, что осенний всплеск гриппа начинается в среднем через 17 суток после падения абсолютной влажности воздуха (это падение вызывает снижение температуры). Естественно, то же самое работает для коронавируса. И да, грипп тоже не игрушка: научные работы показали, что те, кто болеют им чаще других, в итоге чаще получают весьма неприятную болезнь Альцгеймера. Кроме того, в сухом воздухе дольше летают, не падая, микрочастицы, попадающие через легкие в кровь и вызывающие инфаркты, инсульты. Перечислять негативные эффекты низкой влажности можно долго: покраснение, зуд и сухость кожи, храп, кашель, потливость и так далее. Но наш объем ограничен, поэтому перейдем к делу: все понимают, что со всеми этими неприятностями надо бы бороться.  Особенно хорошо это понимают в России, поскольку мы живем в одной из двух самых холодных стран. От этого влажность здесь, откровенно говоря, поганенькая — как в абсолютных цифрах (абсолютная влажность= грамм на кубометр воздуха), так и в относительных. Как так выходит? Все мы неизбежно проветриваем дома, отчего холодный воздух с улицы попадает внутрь, где нагревается. Даже если на улице у него 100%-ная влажность, но температура минус один, то в помещении при плюс 22 градусах относительная влажность упадет до 23-24%. Наш вид выходцев из Африки — древней, более теплой, потому более влажной, чем сегодня — чувствует себя лучше всего при 40-60%. Уже 30% относительной влажности, с которыми нас сталкивает летом автомобильный кондиционер, вызывают легкие проблемы типа обветренных губ и сухости глаз. Помимо этого, резко повышается вероятность подхватить вирусную инфекцию или микрочастицы. Менее 25% — это уже серьезная опасность. В мире нет таких же населенных холодных стран, как наша. Поэтому неудивительно, что 44% населения России сталкиваются с катарактой, за зиму нас не по разу температурит и получаем все описанные выше «бонусы».  Вообще, перечислять проблемы от низкой влажности можно долго. Например, она ведет к тому, что стоматологи (те, кто вообще об этом знают, конечно), называют проблемой сухого рта. Система поддержания зубов в организме требует регулярного доступа к ним слюны. Но если у вас во рту часто сухо (что при сухом воздухе зимой по сути неизбежно), нормальной времени контакта со слюной не получится. От этого начинаются сложности: слюна не уносит частицы еды с зубов, накапливается зубной камень и так далее, и так прочее. У молодых людей организм еще может как-то компенсировать сухой рот, но с возрастом эта устойчивость уходит. Само собой возникает желание как-то избавиться от всего этого. «Откуда у вас кружка-испаритель в машине?» — спрашиваете вы знакомого. «Жена подарила: заботится о моем здоровье», — отвечает он. Еще дальше эта забота заходит в домах. Что и логично: если на улице приличный мороз, там влажность 20%, как в пустыне Сахара на спутниковой карте ниже. Людям даже мыться при такой сухости психологически некомфортно, как мы знаем из научных работ. Ультразвуковая СахараДело в том, что самым простым и технологичным способом испарения воды в помещении или автомобиле на сегодня остается ультразвук. Этот же метод имеет большой недостаток: он, как и «генератор холодного тумана», на самом деле не испаряет воду до водяного пара, а лишь механически разбрызгивает мелкие капли жидкой воды в воздух. С точки зрения увлажнения это мало что меняет: слизистая вашего носа все равно получает воду. Но с точки зрения состава воздуха разница велика. В воде всегда что-то растворено. Ультразвуковой испаритель (который на самом деле не испаритель, а разбрызгиватель) вбрасывает в воздух воду прямо с растворенными в ней веществами. Затем капли воды постепенно испаряются, а растворенное в нем превращается в микрочастицы. Те самые микрочастицы, о которых выше мы уже рассказали, способны попадать в кровь через легкие. Конечно, некоторые из них состоят из веществ, до некоторой степени растворимых в крови, — например, кальция, часто встречающегося в водопроводной воде. На таких микрочастицах реже образуются тромбы. Но далеко не все примеси в воде реально хорошо растворяются внутри нас. Да и при попадании на слизистые дыхательных путей они вызывают неизбежное раздражение. Не стоит забывать и о недавних исследованиях, показывающих, что аэрозоли из ультразвуковых увлажнителей воздуха содержат тяжелые металлы. Причем металлы в данном случае понимаются расширительно — кроме свинца (кстати, его вдыхание ведет к снижению когнитивных способностей и росту агрессивности) это и еще более ядовитый мышьяк. Конечно, такие вещества в выбросах испарителя есть только в случае их наличия в воде. В России практически нет свинцовых труб (в отличие от США), поэтому у нас не так-то просто найти существенное количество свинца в воде. Но вот другие тяжелые элементы там все же вполне могут встречаться. В итоге, включив ультразвуковый испаритель на полную мощность, через небольшой промежуток времени вы можете получить легкий кашель. Но это, пожалуй, меньшее из бед: куда хуже то, что часть тех же веществ достигнет легких и даже дальше. Какой от этого может быть эффект, без серии неэтичных экспериментов на людях установить сложно. Однако целый ряд западных клиник, не дожидаясь таких экспериментов, уже ограничили у себя использование именно ультразвуковых увлажнителей. Впрочем, повторимся: испарители «холодного тумана» ничуть не лучше ультразвуковых, ибо работают на том же принципе распыления в воздухе микрокапель воды, а не ее испарения.  Такие меры там стали принимать в последние годы, когда к доступности ультразвуковых испарителей добавились не очень дорогие портативные детекторы микрочастиц. Тогда-то и выяснилось, что в помещении с работающим ультразвуковым как бы испарителем концентрация микрочастиц в воздухе легко достигает 300-400 микрограммов на кубометр. Просто для сравнения: ВОЗ считает приемлемым уровнем микрочастиц пять микрограммов на кубометр. При этом пять лет назад группа ученых опубликовала в журнале Science Advances работу: как оказалось, нормативы ВОЗ на самом деле небезопасны. И даже те, кто дышит воздухом с пятью микрограммами микрочастиц-2,5 на кубометр, от этого умирают — по 1,5 миллиона в год. Вместе с теми, кто умирает от более высоких доз, получается 5,7 миллиона человек. А 300-400 микрограммов в окружающем нас мире устойчиво можно получить только у трубы, из которой валит дым, или в пустыне Сахара. Да и то не всегда, а только когда идет песчаная буря. На спутниковых картах (на картинке) такие ситуации обозначают как «очень нездоровые». И это факт. Итак, в процессе борьбы с низкой влажностью, настоящим бичом России в холодное время года, мы установили, что ультразвуковые помощники в этой борьбе загоняют нас в Сахару в смысле загрязненности микрочастицами. Естественным образом возникает вопрос: можно ли как-то справиться и с вредом от таких помощников? Безопасные испарители есть, но в Южной Корее от них случайно погибли тысячи человекТеоретически — да. Где-то в I тысячелетии до нашей эры персы начали применять специальный подземные водоводы, куда вели воздуховоды от «ветроулавливающих башен» на поверхности. Пройдя над водой, воздух испарял часть ее, попутно охлаждаясь. Затем, по выходным воздуховодам, он достигал наземных зданий — как правило, жилищ аристократии. Принцип «испарения ветром» не только очень древний, но еще довольной безопасный: при нем в воздух попадает только водяной пар, оставляя все примеси внизу, в жидкой воде. Сегодня испарительные увлажнители воздуха содержат компактный вентилятор (конструктивно похож на крупный кулер для ПК) и крупный тканевый фильтр, сообщающийся с резервуаром для воды. По закону сообщающихся сосудов, вода достигает ткани, та намокает, а набегающий воздух испаряет с нее воду. Энергопотребление таких систем крайне мало, а воды они испаряют в норме от 200 до 500 граммов в час. Этого мало для увлажнения сухого зимнего воздуха в квартире или доме в целом. Но достаточно для комнаты — если, конечно, в ней не постоянно открыта форточка. Казалось бы, простое и эффективное решение проблемы найдено? Почти. Такие устройства на английском среди прочих имен зовутся swamp cooler (болотный охладитель) не просто так: вода часто содержит споры водорослей. Со временем они начинают размножаться на ткани фильтра. Запах, который разносится при этом по помещению, трудно назвать иначе, чем затхлым. Конечно, если вентилятор работает на полной мощности каждый день, серьезное развитие водорослей затруднено. Но в реальной жизни испаритель не работает круглый год, тем более что в теплый сезон влажность в воздухе наших квартир много выше, чем зимой. Естественно, для таких устройств на этапе конструирования предусмотрели извлечения фильтра и его промывку. Некоторые используют для этого гипосульфит натрия, с огрубленной формулой Na2S2O3·5H2O (важно не перепутать с гипохлоритом натрия!). Но есть и места, где люди более креативны. В Южной Корее в XXI веке для промывки фильтров использовали полигексаметиленгуанидин ((C7H15N3)n). Вероятно, причиной его популярности стало длительное (до месяцев) бактерицидное и фунгицидное действие, выгодно отличающее это вещество от аналогов. В 2006-2011 годах выяснилось, что причиной примерно 100 случаев тяжелого легочного фиброза в стране стало это соединение (впрочем, в том же обвиняли еще два других, но те подозрения не удалось однозначно подтвердить). Потом число жертв увеличилось. Оказалось, это соединение действительно безопасно во всех видах, кроме паров. После обработки им фильтров увлажнителей воздуха следовые количества от них попадали в воздух квартир и поражали легкие. Точное количество жертв дебатируется — называют цифры от 1,7 до 20 тысяч человек. В принципе, такие ситуации происходят часто: когда используют соединение, которое не прошло длительных испытаний на животных в самых разных формах (включая пары), трудно удивляться, что кто-то умер. Обращает на себя внимание лишь тот факт, что докопаться до причин загадочных смертей «от повреждений легких» удалось только в 2011 году — спустя пять лет после того, как подобные события привлекли к себе внимание общественности.  Урок корейской трагедии очевиден: хотя испарительные увлажнители безопаснее ультразвуковых и холоднотумановых, даже в обращении с ними нужна осторожность. Используйте для мойки их тканевых фильтров только предельно консервативные, давно проверенные соединения (тот же гипосульфит натрия). Да, это может означать более частую промывку фильтра, но это менее рискованно, чем более эффективные дезинфектанты, безопасность которых пока исследована хуже. А как быть с усовершенствованными испарительными увлажнителями?Производители увлажнителей воздуха попытались найти такие их варианты, которые не имели бы проблем как с микрочастицами, так и с чисткой фильтров. Например, «паровые» увлажнители используют проточный нагревательный элемент небольшой мощности, чтобы вода перед подачей на тканевый фильтр нагревалась и за счет этого живые организмы в ней (водоросли) подвергались угнетению. Такие увлажнители не всегда нормально маркируются изготовителями, но их легко отличить от непаровых испарительных по отдельной вилке для розетки (а не USB-питанию, как у простых испарителей).  Это был хороший план, но и у него нашлись минусы. Многие люди используют для испарителей водопроводную воду. Естественно, там есть кальций, при прогреве он выпадает из воды на стенки канала, идущего от резервуара с водой к фильтру. Кальцинированный канал иной раз перестает пропускать воду, а система — работать. Теоретически можно брать только покупную воду, а то и дистиллированную. Однако последняя дороговата, а пластиковая тара для воды — источник микропластика. Конечно, как мы уже отмечали, пока не ясно, опасен микропластик или нет. Но стоит напомнить, что полигексаметиленгуанидин в той же Корее использовали с 1990-х, а смертельную опасность его паров установили только в 2011 году. Не каждый захочет заниматься сходными играми еще раз. Увлажнители: сухой остатокОпределенно, увлажнение воздуха зимой лучше, чем его отсутствие. В идеале в каждом жилом помещении каждой страны с холодным сезоном должен быть увлажнитель. Совсем хорошо было бы, если к нему шла бы отдельная линия обессоленной водопроводной воды — примерно как к батарее. Собственно, его и крепить можно было бы на каждой батарее, чтобы с началом отопительного сезона он испарял воду в нужном количестве в каждом помещении квартиры. Напротив каждой батареи, на противоположной от нее стене комнаты, стоило бы устанавливать гигрометр с Wi-Fi-соединением. Гигрометр подавал бы сигнал на испаритель на батарее: влажность ниже заранее выставленных 50% — значит, увлажнителю нужно прибавить оборотов. Относительная влажность выше 50% — обороты стоит сбавить, чтобы не создавать слишком благоприятные условия для роста грибков и плесени. Аналогичные системы, пусть и попроще, стоило бы установить в автомобилях (где кондиционеры летом тоже создают нездорово низкую влажность и повышенные риск вирусной инфекции) и самолетах. Там относительная влажность воздуха в салоне — 20%, и этого тоже можно было бы легко избежать. Достаточно просто рекуперировать влагу в воздухе, выбрасываемом из салона авиалайнера за борт, чтобы увлажнять ею тот воздух, что поступает в самолет извне. Но суровая реальность заключается в том, что все это никому не нужно. Люди, которые строят квартиры, вообще не в курсе всей этой темы, поэтому на этапе постройки не развешивают все это (в отличие от батарей отопления). Те, кто конструируют машины и самолеты, еще меньше в курсе. Знают о проблеме только часть граждан и производители испарителей. При этом большинство из них не слышали, что микрочастицы опасны для здоровья, поэтому счастливы с ультразвуковым увлажнителем. Их беспокоит разве что то, что он со временем оставляет белый налет на вещах, рядом с которыми работает. То, что абсолютно те же самые микрочастицы он доставляет в нашу кровь, — им просто неизвестно. Ну а для тех, кто в курсе, идеальных решений как-то не просматривается. Да, за несколько десятков тысяч рублей можно найти испарительный увлажнитель с выносным гигрометром с беспроводной обратной связью. Поставив его подальше от испарителя, можно добиться автоматической регуляции влажности. Но это решение не только недешевое, но и хлопотное: воду в резервуар придется доливать не реже раза в день (а то и два-три). Воду надо подбирать такую, чтобы со временем фильтр не забился. Ведь в противном случае поддерживать оптимальную влажность в 50% не выйдет. Кроме того, надо не забыть о регулярной мойке фильтра в гипосульфите натрия. Современный человек часто испытывает трудности в том, чтобы сконцентрироваться на чем-то подолгу и регулярно. Поэтому нормально — по меркам наших африканских предков — увлажненный воздух неизбежно останется роскошью. В наибольшей степени доступной тем, кого мы с детства привыкли называть словом «зануда». | ↑ |

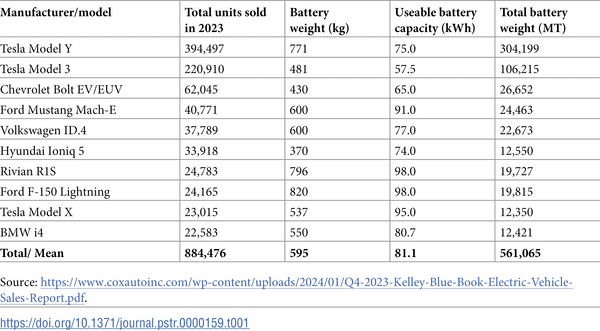

Эволюция электромобилей не позволит им разрешить климатический кризисБыстрый рост дальности электроавто может иметь серьезные негативные последствия для будущего человечества, утверждает новая научная работа. Ее автор даже предлагает остановить этот процесс с помощью госрегулирования. Перри Готтсфилд (Perry Gottesfeld) из Occupational Knowledge International опубликовал в журнале PLOS Sustainability and Transformation статью о том, что наблюдаемый рост размеров электромобилей имеет целый ряд негативных последствий. Он считает, что необходимо принять меры к уменьшению как их размеров, так и емкости батарей электроавто, и предлагает оставить налоговые и иные льготы только для тех машин, что имеют массу меньше определенной. При этом кроссоверы-электромобили, как и крупные некроссоверы, выпадут из системы льгот, что должно отвратить от них покупателей. Впрочем, тезисы работы вызывают ряд вопросов. Готтсфилд констатирует, что за 2018-2023 годы масса батареи среднего электромобиля, проданного в США, выросла на 68 процентов и достигла 595 килограммов. В 2023 году там продали 884 тысячи электроавто, с общим весом батарей в 561 тысячу тонн, что в полтора раза легче Золотого моста в Сан-Франциско или Эмпайр-стейт-билдинг. Автор отмечает, что более тяжелая батарея требует и более массивного шасси, в результате общая масса машины растет. Опираясь на другие работы, он полагает, что рост массы на один процент означает и рост потребления машиной энергии на один процент. Исследователь считает, что причиной, стоящей за ростом массы батарей, был рост дальности поездки электромобиля на одной зарядке. Рост этого параметра вел к популяризации электроавто, и Готтсфилд это не оспаривает. Однако он напоминает, что рост дальности электромобиля вдвое ведет, в силу роста его массы, к росту энергопотребления машины на 16 процентов. Кроме того, массивные батареи ведут к росту потребности в минералах, используемых для их изготовления. Полная электромобилизация США, по его мнению, и так приведет к росту расхода электроэнергии на 30 процентов. Если не уменьшить прогрессию размеров и массы электромобилей, такой рост сделает затруднительным достижение климатических целей зеленого перехода, полагает автор. В то же время, отмечает он, переход на электромобили все равно даст блага вроде снижения смертности, поскольку ДВС-машины выбрасывают немало микрочастиц, убивающих людей провоцированием инфарктов и инсультов.  Тезисы Готтсфилда выглядят логичными, но не во всем. Да, полная электромобилизация заставит увеличить выработку электроэнергии. Самый популярный электромобиль в мире (Tesla Model Y) при 20 тысячах километрах пробега тратит примерно 3500 киловатт-часов в год. При замене всех машин в США на такие, потребуется почти триллион киловатт-часов дополнительной генерации. После электрификации фур эта цифра может достичь и полутора триллионов киловатт-часов — рост на 35-40 процентов от современных значений. В то же время на фоне роста генерации СЭС и ВЭС в Штатах это не очень большие числа. Например, за 2024-й год выработка СЭС и ВЭС выросла на десятки миллиардов киловатт-часов в год. А вот электромобили потребили только 8,9 миллиардов киловатт-часов в год. Рост потребления от электромобилей намного меньше, чем рост генерации от низкоуглеродных источников. И почему его волнуют именно электромобили — тоже вопрос: скажем, дата-центры в США за прошлый год увеличили потребление энергии на 11 миллиардов киловатт-часов в год, то есть на величину больше всего потребления электроавтотранспорта. Всего же их потребление превышает потребление электромобилей в полтора десятка раз. Другой важный момент: как уже отмечал Naked Science, решение так называемых климатических целей через зеленый переход принципиально невозможно по чисто техническим причинам. ВЭС и СЭС просто не могут обеспечить безуглеродную энергетику, без разницы: с электромобилями или без. Такой переход способны обеспечить некоторые виды АЭС, но на сегодня их не строят нигде в мире. И планов по их постройке тоже ни у одной страны нет. Следовательно, масса электромобилей никак не влияет на успешность зеленого перехода в современном мире, благо он и так не может состояться. Третья сложность: электромобили начали наращивать массу батарей не просто так, а потому, что до того их никто не желал покупать массово. Если снизить покупки тяжелых электромобилей большой дальности налоговым давлением, как предлагает Готтсфилд, то это не приведет к тому, что небольшие электромобили малой дальности вытеснят ДВС-машины. Итогом станет лишь снижение объема продаж новых электромобилей. Что, с точки зрения зеленого перехода, еще хуже, поскольку ДВС-мобили всю свою энергию получают за счет сжигания ископаемого топлива, а вот в электроэнергетической системе США порядка двух пятых всей энергии получают безуглеродно. | ↑ |

ИИ-переводчик со 100 языков превзошел все существующие аналогиIT-специалисты создали модель искусственного интеллекта, которая переводит текст с одного языка на другой в четырех разных режимах и делает это точнее предшественников. Разработка будет доступна для некоммерческого использования. Согласно последним исследованиям, так называемый искусственный интеллект развивается стремительно. Например, он способен обманывать пользователей, даже если делать это запретили разработчики, а модели ChatGPT удалось пройти пятиминутный тест Тьюринга. При этом нейросети, умеющие писать стихи, создали такие тексты, которые не только оказалось легко спутать с человеческой поэзией, но и которые понравились читателям больше, чем творчество писателей-классиков. Международная команда ученых из нескольких IT-компаний и университетов представила новую модель искусственного интеллекта, которая позволяет переводить с одного языка на другой текст и звучащую речь. Описание проекта, качество работы которого превосходит существующие системы, опубл иковал научный журнал Nature. Модель под названием SEAMLESSM4T работает в нескольких режимах: — speech-to-speech (получает на вход звучащую речь и выдает перевод реплики, озвученный голосом автора запроса или любым другим голосом в зависимости от задачи), — speech-to-text (превращает звучащую речь в текст и переводит на другой язык, не озвучивая) — text-to-speech (преобразует текст на одном языке в звучащую речь на другом), — text-to-text (получает на вход текст и переводит его на другой язык, не преобразовывая в звучащую речь), — automatic speech recognition (автоматическое распознавание речи; модель преобразует звучащую речь в текст без перевода). Качество работы новой модели признали более высоким по сравнению с системами, которые существовали до этого. Для перевода speech-to-speech значение метрики accuracy, которая показывает долю правильных ответов нейросети среди всех предсказаний, оказалось на 23% больше, чем у аналогов. В этом режиме SEAMLESSM4T способна переводить со 101 языка на 36 языков. Для других режимов также поддерживается большое количество языков. Перевод speech-to-text осуществляется со 101 языка на 96 языков, text-to-speech — с 96 языков на 36 языков. Для полностью текстового перевода и автоматического распознавания речи доступны 96 языков. У SEAMLESSM4T есть функции, позволяющие на 50% лучше аналогов приглушать фоновый шум и подстраиваться под изменения громкости голоса. Кроме того, модель прошла проверку на безопасность перевода: ее можно считать нетоксичной и не подверженной гендерным стереотипам. Новый ИИ-переводчик планируют сделать доступным для некоммерческого использования. По мнению разработчиков, модель способна облегчить международное общение так же, как вавилонская рыбка помогала героям из серии фантастических произведений «Автостопом по галактике» английского писателя Дугласа Адамса «переключаться» с одного языка на другой. | ↑ |

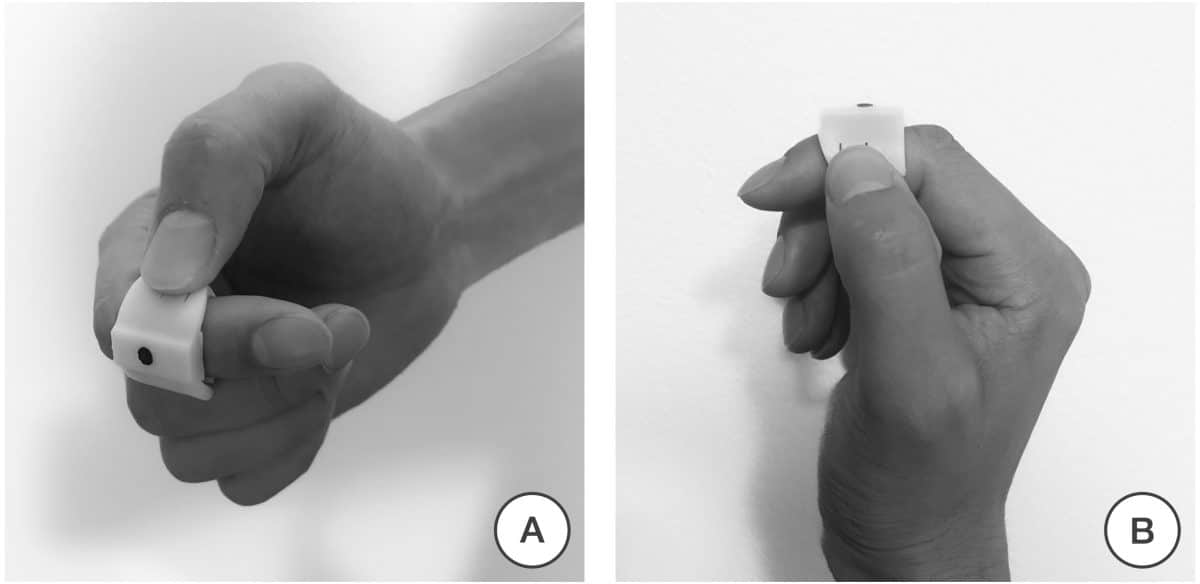

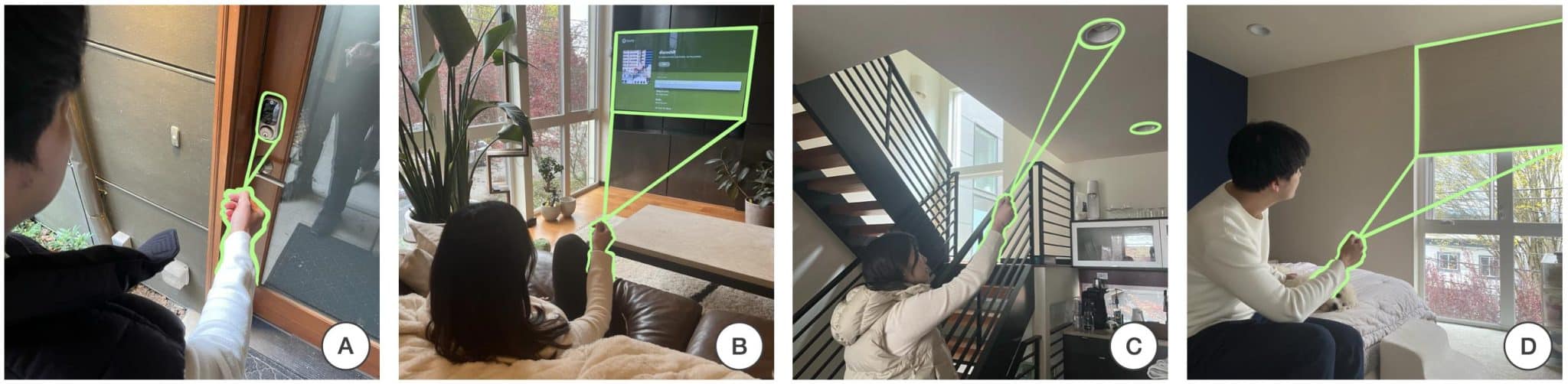

Ученые разработали беспроводное смарт-кольцо для управления умным домомАмериканские разработчики создали bluetooth-кольцо, которое значительно облегчит управление взаимосвязанными девайсами для пользователей. Как отметили авторы исследования, инженеры из Вашингтонского университета (США), сегодня системы умного дома включают в себя освещение, мультимедиа, безопасность, отопление, степень увлажненности воздуха и многие другие функции, управлять которыми можно голосовыми командами или через приложение в телефоне. Однако не всегда взаимодействие с ними обещает повышенное удобство: например, беспрепятственному управлению мешают шум, а также необходимость пояснять, какую именно включить лампу или какой уровень громкости выбрать. Это вызывает дискомфорт. Сотрудники университета хотели предложить такой же простой и интуитивно понятный принцип, как щелчок мышью по иконке на рабочем столе компьютера. Команда разработчиков отказалась от вербализации длинных голосовых команд в пользу более эффективной визуализации во взаимодействии устройства с другими девайсами, руководствуясь словами Конфуция: «Одна картина стоит тысячи слов». Инженеры представили свою инновационную систему. Формат кольца выбрали неслучайно — пользователи могут носить его в течение всего дня. Однако из-за размера оснастить прототип камерой было сложно, тем не менее инженеры сумели ее интегрировать. В беспроводную интеллектуальную систему также включили радио, встроенную батарею и инерциальный измерительный блок, для взаимодействия с умным домом поддерживается машинное зрение. Для активации пользователь наводит камеру кольца на нужное устройство и нажимает на кнопку. Затем беспроводная система отправляет изображение выбранного девайса на телефон, который им управляет. Кроме того, можно регулировать громкость на том же телевизоре, просто поворачивая кисть руки. Интерактивное кольцо работает автономно в течение 16-24 часов.  Большинство из 23 участников исследования, тестировавших смарт-кольцо, предпочли IRIS системе голосовых команд (в этом случае — Siri от Apple). В перспективе кольцо можно будет использовать также для отслеживания состояния здоровья человека, причем с более широким набором функций, чем позволяют современные устройства. | ↑ |

Как спецодежда создала нашу моду — и куда идет теперьСегодня в обиходе многие из нас носят то, что исходно, в прошлых веках, создавалось как спецодежда — хотя обычно мы об этом даже не подозреваем. Как так получилось? Почему специально спроектированную модную одежду периодически вытесняет совсем иная, придуманная для работы? Что со спецодеждой сейчас и чего стоит ожидать от нее в будущем? Первая костяная игла древностью 50 тысяч лет считается сделанной денисовцами, а первым изображением, предположительно сшитой иглой одежды, считается юбка из скрученных волокон на палеолитической Венере Леспюгской древностью в четверть сотни тысяч лет. Что было в ту пору рабочей одеждой, сказать довольно сложно, и не факт, что она серьезно отличалась от «нерабочей». Древнейшая спецовка?Однако как только у нас появляются более или менее приличные письменные источники, мы сразу видим разделение: для рабочей одежды нужно повышенное удобство, легкость подгонки по размерам и гибкость использования. Первой такой был экзомис — греческая спецодежда из куска ткани 2,3 на 1,4 метра.  В середине ее был проем для головы, а вместо рукавов — прорези по бокам. Экзомис «перехватывали» швом справа и слева ниже рук, места для правой руки всегда было больше, чем для левой. Вероятная причина: большинство людей правши и для движений при физическом труде правая рука часто требует больше места. Экзомис делали из разных материалов, но чаще всего им был лен. Тот не дает телу потеть, что очень важно для ремесленников и крестьян. Именно они чаще всего и носили такое. Обрезки от парусовВ средневековой Европе, во французском городе Ниме изготавливали особую ткань из конопли, тогда ее называли «де Ним». Чтобы окрашивать некоторые изделия из нее, из Генуи привозили индиго, синий краситель — и про окрашенную им ткань французы говорили Bleu de Genes («голубая из Генуи»). Когда ткань попала в Англию, ее стали называть jeans. Ткань эта была самой простой, но зато плотной — поэтому в основном ее пускали на паруса. Именно с такими открыла Америку экспедиция Колумба. Но кроме парусов она неплохо пригодилась тем, кто занимался физическим трудом: генуэзский флот стал одевать своих моряков в брюки из синей ткани, на которую шли обрезки от парусов.  Даже в XIX веке массовое появление джинсов уже фабричного изготовления стало скорее результатом импровизации. Когда в Сан-Франциско разразилась золотая лихорадка, торговец Леви Страусс завез туда галантерейные товары, они тут же кончились, и торговать стало нечем — а жаждущие купить новую одежду не кончались. Тогда Страусс обошел брошенные в порту парусники, чьи команды стали золотоискателями, скупил парусину, и пошил из нее штаны. Из той же ткани «деним» с использованием клепок он начал серийно выпускать спецодежду для старателей — и стал ее массовым поставщиком.  Благодаря удобству эту одежду со временем стали носить ковбои и промышленные рабочие. Постепенно прочные, но не сковывающие движений брюки, легко отстирывающиеся и не требующие глажки, становились все популярнее, и в 1950 годах, вслед за известным голливудским фильмом они попали в массовую культуру. Всего через 10 лет они стали массовой одеждой молодежи, а еще через 20 лет — уже всех возрастных групп. Пионерский галстук и синтетическая шиншиллаГлавная отличительная черта спецодежды: функция доминирует над формой. Именно поэтому в долгосрочной перспективе действительно удобная одежда из атрибута той или иной специальности часто становилась массовой. Скажем, английским портовым грузчикам приходилось подолгу бывать в порту на ветру. Постепенно они стихийно выработали свою спецодежду: вязаный свитер «с горлом». Первые сто лет такие новации редко пользуются популярностью. Однако уже в начале XX века сперва английские аристократы начали носить «свитер с горлом», а затем этот предмет одежды незаметно оказался в самых разных странах в гардеробах всех социальных слоев. Сходная эволюция случилась с шейным платком. Его активно использовали моряки XVIII века и ковбои, чтобы создать прослойку между шеей и воротником, который мог натирать и вызывать воспаление. Платок из тонкой ткани не создавал трения, и его можно было быстро постирать. Функционально? Да.  Но с конца XIX века этот вроде бы утилитарный предмет — вроде подворотничка в армии — неожиданно стал модным сперва среди английских аристократов, потом — у бойскаутов, а от них его вариант попал и к советским пионерам. Шейные платки сходного формата, впрочем, вполне встречаются и в современной женской одежде. Настоящую революцию как в том, что надевали на работе, так и в том, что носили вне ее, произвело появление синтетических тканей в конце XIX — начале XX века. Причем революция эта затронула не просто одежду, но и то, как люди стали относиться к своему телу. Первой ласточкой стали нейлоновые чулки, которые начали делать в 1927 году, были в несколько раз дешевле любых предшественников и при этом куда прочнее и долговечнее. В результате они стали обязательным предметом одежды всех женщин в западных странах. Но тут началась Вторая мировая, и весь нейлон пошел на проводку для самолетов и танков. Чулки больше не выпускали, а ходить без них было неприлично. Женщины в США и Европе начали массово рисовать на ногах сзади карандашом линии, как будто там был шов чулок. Простая уловка работала, но волосы выдавали голые ноги, тогда женщины начали их массово брить. Сегодня так делают по всему миру. Вряд ли нужно перечислять все остальные виды обычной одежды, которую перевернули новые ткани: от рубашек и футболок до непромокаемых курток и мембранной обуви — все это стало возможным именно благодаря синтетическим материалам. Разумеется, спецодежда не осталась в стороне от новых веяний. Износостойкость спецовок из таких тканей оказалась намного выше, чем у хлопка. Быстро обнаружилось, что она еще и не дает усадки после стирки, а изделия из нее весят меньше, и не «удерживают» в себе влагу, что очень важно при физических нагрузках. Так синтетика из спецодежды начала свой быстрый путь в спортивную форму. Сходная история «миграции» случилась в последние полвека с совсем другой спецодеждой: для работников мясной промышленности. В 1979 году американская Malden Mills создала так называемую «синтетическую шиншиллу» или «полярный флис»: ткань на основе плотного полиэстера, создающую высокое сопротивление теплопередаче. Она тут же нашла применение среди тех, кто работал в крупных промышленных холодильниках для мяса и рыбы. Более ранняя спецодежда на базе шерстяных свитеров не очень подходила в таких местах: натуральная шерсть быстро «набирала влагу», потом та замерзала, делая спецодежду «дубовой» и сильно проводящей тепло.  Флисовая спецодежда с застежкой быстро привлекла внимания тех, кто делал обычную одежду: способность сохранять тепло даже при контакте с водой оказалась очень полезной и в повседневной жизни. Наши дни: спецодежда становится модной?И если ранее в спецодежде функция доминировала над формой, то сегодня мы наблюдаем тренд на большее внимание к эстетике рабочей одежды. Более того, спецодежда становится знаком причастности работника к достижениям его компании. Классические примеры здесь — Tesla и SpaceX. Еще занимаясь автомобильным бизнесом, Маск пришел к мысли, что рабочие Tesla должны быть одеты стильно. Куртки, брюки и свитера компании все еще функциональны, например на них нет никаких выступающих металлических или пластиковых деталей, которые могли бы поцарапать краску нового автомобиля. Синтетические материалы позволяют ей быть еще и немнущейся, легкой и удобной, при этом весьма прочной. Но они уже с самого начала стильные: из глубоко черного материала с логотипом компании. Неудивительно, что компания продает мерч, визуально слабо отличимый от спецодежды своих работников. Аналогичный подход — у SpaceX. На сборке и подготовке к пуску ракетных двигателей нужно минимум пыли, отчего там используют одноразовые комбинезоны. Но у конторы Маска они глубоко черные, и хотя некоторые поэтому сравнивают ее ракетчиков с шахтерами, другие отмечают, что это выглядит и стильно, и необычно. Стремление к стилю пошло куда дальше: даже скафандры эта компания создает, делая упор на эстетичности. Внешний облик этого устройства у SpaceX разработал Хосе Фернандес — человек, делавший в Голливуде костюмы для Бэтмена и Железного человека. И только после того, как он создал их внешний облик, «под него» были сделаны системы жизнеобеспечения скафандра.  Задача «эстетика прежде всего» была поставлена так жестко, что от самого Фернандеса держали в секрете, что же он, собственно, делает: дизайнер полагал, что создает для SpaceX какие-то костюмы для фильма, но уж никак не внешний облик настоящего скафандра. Несомненно, такой подход не делает проще работу конструкторов. Но Маск не зря часто повторяет про внешний облик своих разработок «Будущее должно выглядеть как будущее». Что с новыми тенденциями у нас?В России сходные тенденции вполне наблюдаются: производитель спецодежды Brodeks или Heklya тоже пытается делать упор не только на комфорте и эргономике, но и на стиле: чтобы пользоваться спросом, модной должна стать и спецодежда. Еще в 2013 году опрос Skyscanner признал самой стильной униформу бортпроводников «Аэрофлота» (она обошла даже Air France с костюмами Кристиана Лакруа и Alitalia с дизайном Armani). Ее разработали дизайнеры Бунакова и Хохлов (марка Bunakova Hohloff). Отличительными чертами формы стала синтетическая ткань нового поколения — она отталкивает воду и грязь. Капли скатываются с нее не оставляя следов. А еще синтетика не электризуется, что немаловажно на борту самолета. Ну и, конечно, дизайнеры подумали о ярких и неожиданных цветах, которые выделяли униформу среди конкурентов. Иногда эволюции на российском рынке спецодежды не чужда и ирония: ученые. работающие над созданием передовых синтетических материалов в СИБУРе и сами будут носить одежду из передовых синтетических тканей, причем разработанную с идеей «наука — это модно».  Мы поговорили с Константином Казимовым, представителем бренда HRLSN, который выступил техническим консультантом для СИБУРа и «Олова», не так давно представивших в коллаборации коллекцию спецодежды для ученыхнефтегазохимического гиганта. По его словам, перед консультантом стояла задача подобрать самые передовые ткани и решения в части фурнитуры, которые при этом обеспечивали бы основную функцию спецодежды — защиту от загрязнений, кислот и щелочей, статического электричества, и отвечали бы замыслу дизайнеров «Олова» в части футуристичности внешнего облика коллекции. Задумка заключалась в том, чтобы переосмыслить внешний облик ученого и уйти от идеи белого халата как ключевого атрибута научно-исследовательской деятельности. Вдохновением для коллекции послужили крупнейшие открытия российских ученых-химиков, перевернувшие мир: наследники Ломоносова, Менделеева, Бутлерова и многих других и визуально должны выглядеть соответственно. Кроме халатов для работы в лабораториях, в коллекцию вошли также летние и утепленные костюмы, комбинезоны, плащи и теплые жилеты, которые будут использовать ученые СИБУРа при работе в лабораториях и на пилотных установках.  По словам Казимова, идея преемственности нашла отражение и в выборе материалов: ведь ученые СИБУРа и есть те, кто стоит за разработкой современных синтетических материалов, а значит их разработки тоже используются в составе тканей и фурнитуры. «Мы представляем одежду, которая отвечает строгим требованиям безопасности, но при этом подчеркивает статус ученого как ключевого элемента современного технологического мира. Наука — это модно, потому что она находится в самом центре передовых решений, определяющих будущее», — прокомментировал Александр Маланин, создатель бренда «Олово». Новая спецодежда — это еще и своего рода манифест. Она как бы говорит нам: будущее должно быть не только по-настоящему новым, но и привлекающим вниманием, наконец просто модным. | ↑ |