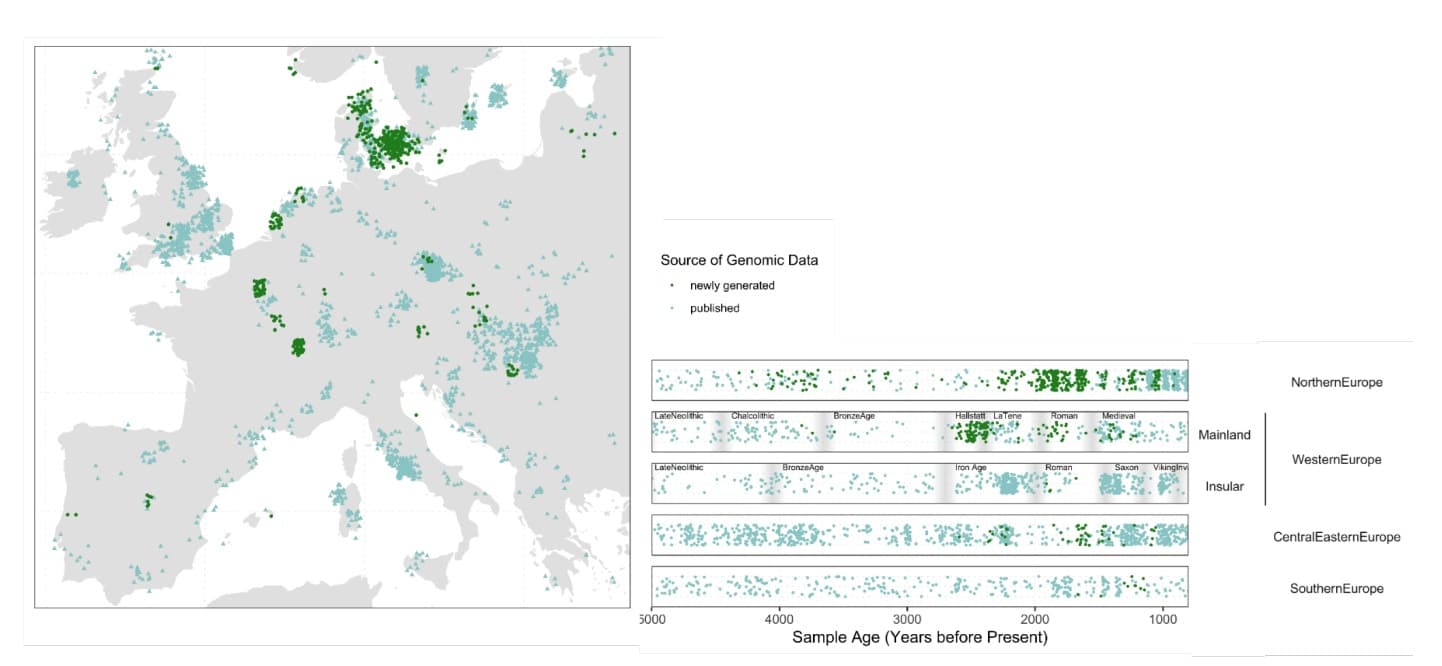

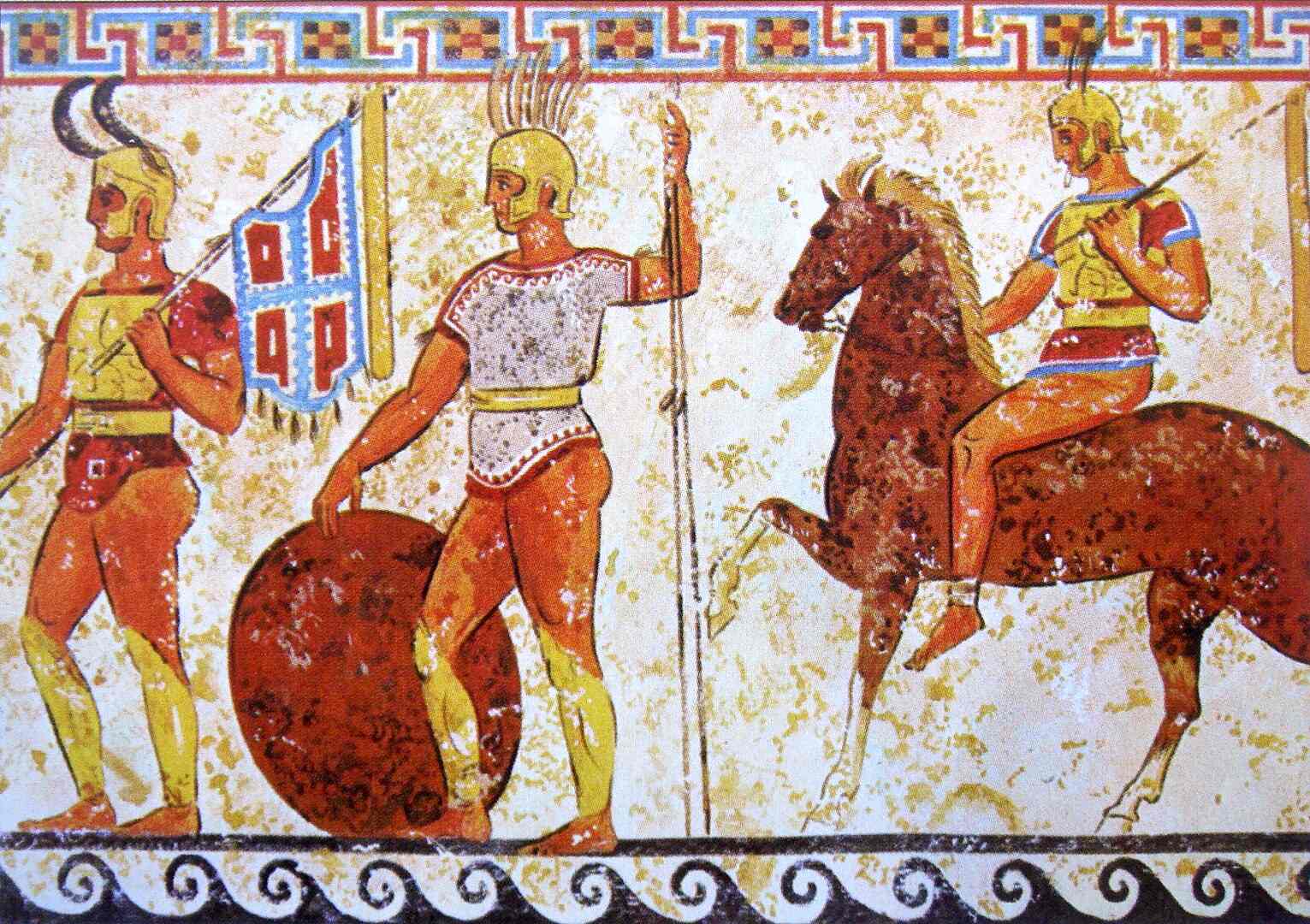

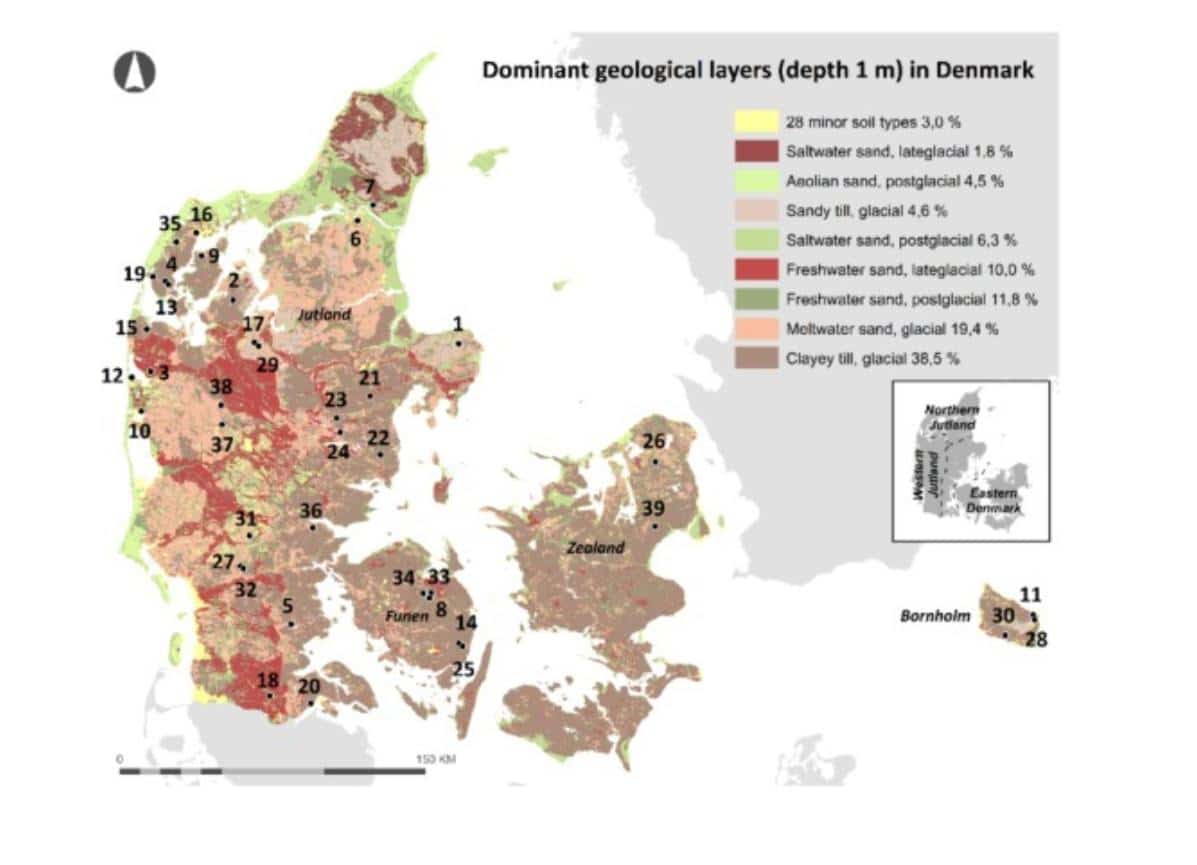

Генетики нашли прародину древних кельтовВ наши дни на кельтских языках говорят лишь в прибрежных областях северо-запада Европы. А две-три тысячи лет назад они охватывали большую часть европейского населения. Традиционно их связывали с археологической культурой колоколовидных кубков, есть работы об их появлении в Британии, на Иберийском полуострове, юго-западе Германии. А вот о прародине мнения разошлись. В новом исследовании ученые провели обширный генетический анализ древней ДНК и протестировали гипотезы происхождения этой группы индоевропейских языков. Генетические исследования последних лет показали, что индоевропейские языки в Европу попали вместе с представителями ямной культуры из степей Причерноморья и Прикаспия. Ямники занимались скотоводством и вели подвижный образ жизни. Мигрируя на запад пять тысячелетий назад, они смешивались с коренным земледельческим населением. Так появились ключевые народы Европы бронзового и железного веков. От смешения степняков-ямников и неолитических земледельцев возникла культура колоколовидных кубков. Есть предположение, что именно эта культура породила несколько индоевропейских диалектов, включая кельтские языки. Согласно генетическим исследованиям, кельтские языки проникали на территорию Британии дважды — 4500 и 3200-2800 лет назад, причем в последнем случае нашли связь с погребениями кновизской культуры в центральной Чехии. В целом же генезис и история кельтских языков между двумя волнами миграции остались невыясненными. Разобраться в проблеме решили ученые во главе с Эске Виллерслевом, представляющем сразу три организации — Университет Копенгагена (Дания), Кембриджский университет (Великобритания) и Бременский университет (Германия). Их статья размещена на сайте электронного архива научных статей и препринтов по биологии bioRxiv.org.  Исследователи проанализровали 4587 геномов с помощью идентичных по происхождению блоков (shared identity-by-descent). Сюда вошли 752 новых генома, из которых 126 происходят из Франции, Германии, Австрии, с Британских островов. Как пояснили авторы, есть три модели экспансии кельтских языков. Согласно первой, они распространялись начиная с позднего неолита вдоль атлантической Европы через культуру колоколовидных кубков. Вторая модель предполагает их более позднее появление с территории Франции, Иберийского полуострова или севера Италии. Либо кельтские языки это продукт поздней бронзы — раннего железного века, сформировавшийся в среде гальштатской и латенской культур в центральной Европе. Сначала генетики очертили территорию распространения культуры колоколовидных кубков в бронзовом и железном веках, в пределах которой формировались кельтские языки. Затем проследили миграции родственных народов внутри этой обширной области. В этом помогли кластеры геномов, содержащие примеси коренных земледельцев неолита. Всего выделили три «земледельческих» кластера, послуживших маркерами генетических линий. Для начального анализа взяли образцы с предполагаемых прародин кельтов — Британских островов и Ирландии, Франции, Иберийского полуострова, Чехии. Добавили материал из эпохи неолита, бронзового века Анатолии, от ранних анатолийских земледельцев, культуры шаровидных амфор в Польше. Аналогичные датасеты составили для более поздних периодов и детально откартировали волны миграций. Нужно пояснить, что кельты кремировали умерших, поэтому их ДНК позднего бронзового века очень мало. Только представители кновизской культуры из Чехии сжигали не всех, что позволило восполнить пробелы. Моделирование подтвердило догадку о том, что кельтские языки распространяли народы, связанные с культурой полей погребальных урн центрально-восточной Европы в позднем бронзовом веке. Оттуда они принесли их во Францию, Британию, на Иберийский полуостров, в Италию. Линия, проявившаяся позднее в кновизской культуре и давшая, вероятно, начало кельтским языкам, зародилась четыре-три тысячи лет назад. В ней обнаружили особенно сильный «земледельческий» сигнал, родом из Италии с позднейшей примесью анатолийцев. Затем с 3200 по 2800 лет назад эта линия распространилась по всей западной Европе и позднее (2800-2500 лет назад) влилась в гальштатскую культуру Франции, Германии, Австрии. | ↑ |

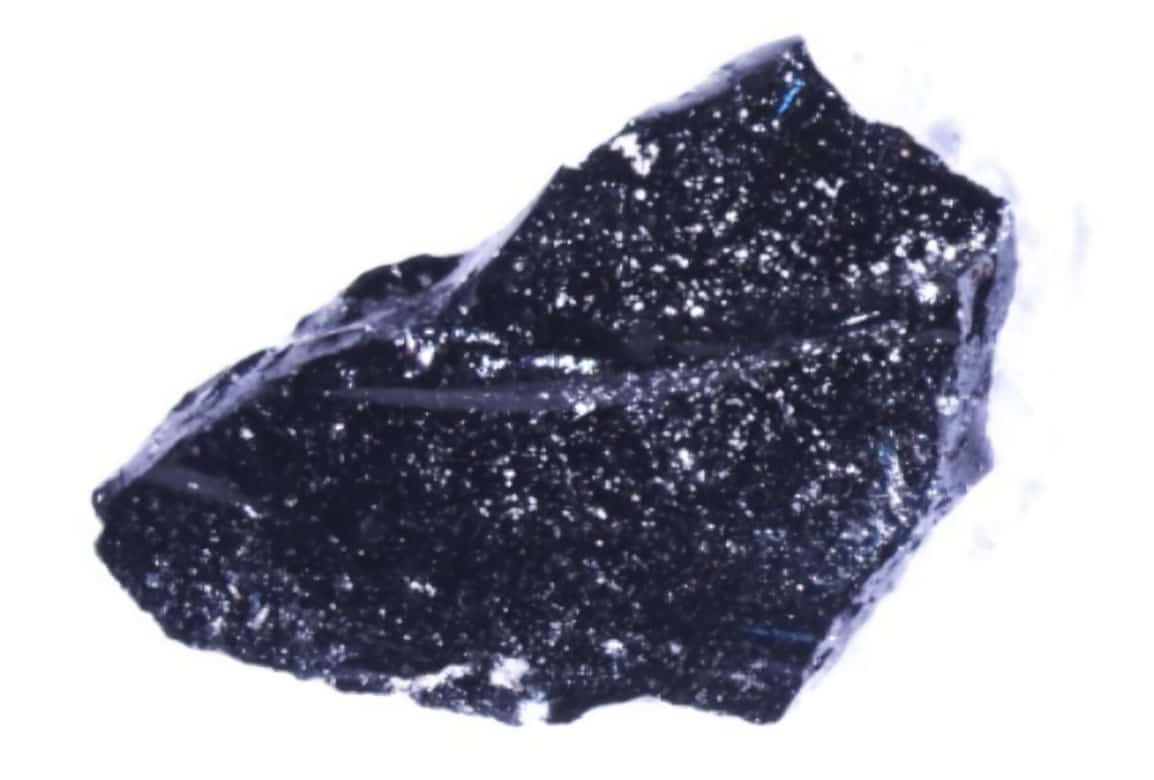

Раскаленный пепел Везувия превратил в стекло мозг жителя ГеркуланумаМеждународная группа ученых описала уникальный случай превращения тканей человеческого мозга в стекло органического происхождения во время извержения Везувия. Фрагменты, внешне похожие на обсидиан, ранее обнаружили в черепе одной из жертв природной катастрофы в древнеримском городе Геркуланум. Как и Помпеи, он был погребен под слоем пирокластических потоков осенью 79 года нашей эры. Статью об открытии специалистов из Италии и Германии опубликовал журнал Scientific Reports. Предполагается, что погибший, чьи останки стали предметом исследования, был молодым мужчиной примерно 20 лет. Он мог служить охранником в здании Коллегии августалов (жрецов императорского культа) в Геркулануме, где нашли его скелет. Чтобы удостовериться, что стеклоподобные фрагменты из черепа и позвоночника жертвы извержения Везувия когда-то были человеческим мозгом, ученые детально проанализировали их, используя электронную микроскопию, калориметрию и рамановскую спектроскопию. Химический состав и присутствие в образцах белков и жирных кислот, характерных для мозговой ткани, подтвердили предположение об их органическом происхождении. Кроме того, исследователи обнаружили хорошо сохранившиеся элементы нейронных структур, включая нервные клетки (нейроны) и их отростки (аксоны). Также выяснилось, что для превращения в стеклообразное состояние ткани должны были быстро нагреться до температуры в 510 градусов Цельсия, а затем стремительно остыть. Исследователи смоделировали, как это могло произойти. Вероятно, сначала тело мужчины на непродолжительное время попало под воздействие очень горячего облака пепла. Кости черепа и позвоночника частично защитили мозг от прямого контакта с раскалёнными вулканическими выбросами, не допустив полного испарения тканей. Когда пепел осел, температура упала, что позволило мозгу «остекленеть». Схожим образом после остывания затвердевает расплавленное жидкое стекло. Позднее тело накрыли пирокластические потоки с температурой до 465 градусов Цельсия.  Говоря о важности исследования, ученые подчеркнули, что это единственный известный случай, когда ткани человеческого мозга сохранились в стекловидной форме. В районе Везувия нашли примерно 2000 тел, но подобных примеров больше не встречалось. Органика может переходить в стекловидное состояние во время криоконсервации — сверхбыстрого замораживания при температуре -120 градусов Цельсия. В Геркулануме все случилось в экстремальных условиях вулканического извержения и высоких температур, которые, как правило, полностью разрушают мягкие ткани. Это также делает описанный случай исключительным. Новые открытия ученых дополняют уже имеющиеся знания о том, какие физические процессы происходили во время извержения и как погибали жертвы Везувия. Ранее несколько научных групп реконструировали события, совместив результаты археологических раскопок с тем, как природную катастрофу описывал Плиний Младший. Ученые сошлись во мнении, что у извержения было несколько фаз. Сначала Везувий выбросил огромный столб пепла и пемзы, которые покрыли местность плотным слоем. Чуть позже сошли пирокластические потоки. Это извержение продолжалось 18-20 часов. Затем, после небольшого затишья, началась третья фаза — пелейское извержение, которое также сопровождалось землетрясением. | ↑ |

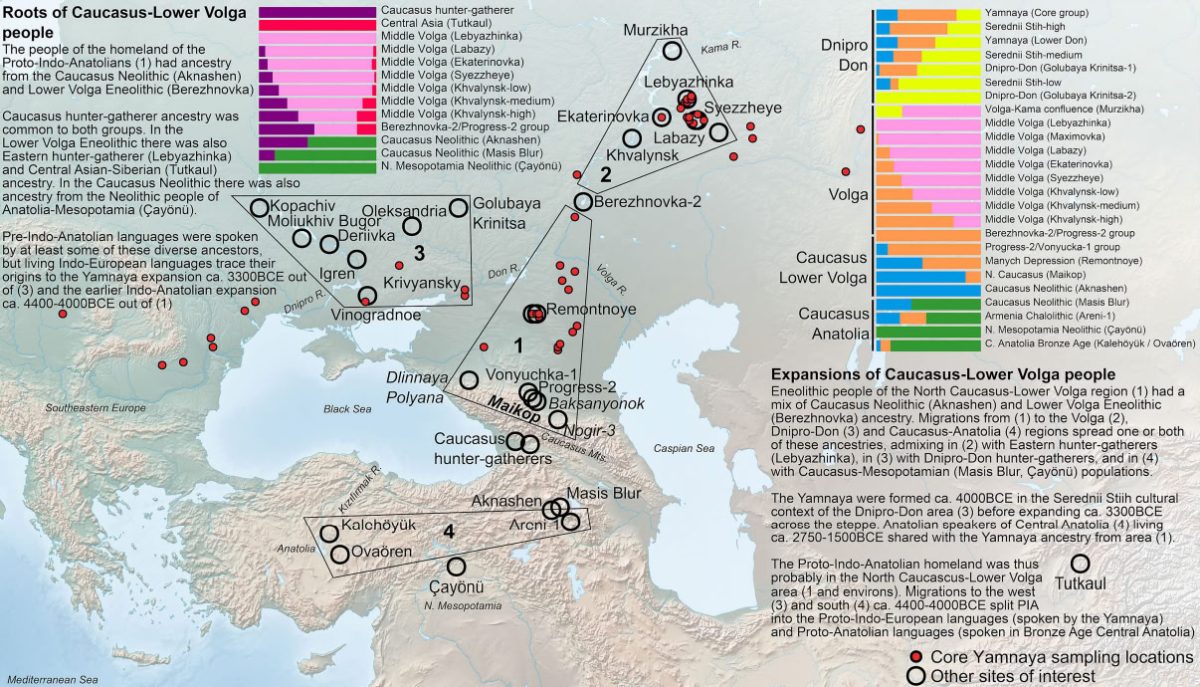

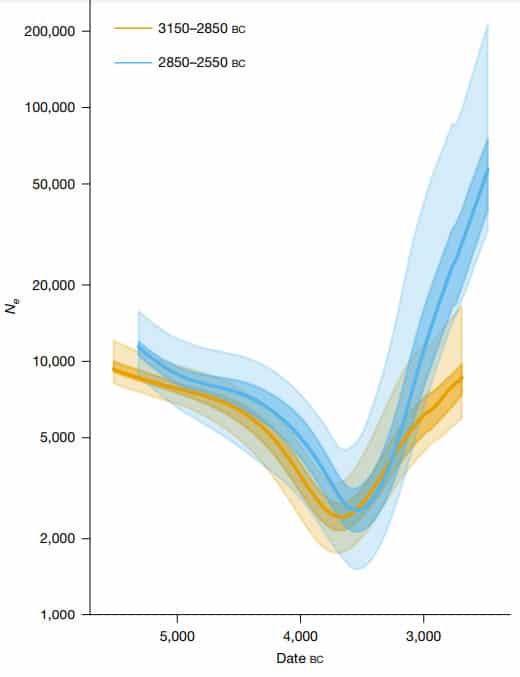

Генетики перенесли прародину индоевропейцев на УкраинуИсследование сотен образцов древней ДНК показало, где и когда сформировалась общность ямной культуры, первых индоевропейцев, устроивших массовую экспансию на запад и восток и определивших облик современного человечества. На протяжении всей истории человечества скорость развития разных его частей резко различалась. Если Новый Свет толком так и не вышел из неолита, Австралия — из палеолита, то исходно немногочисленные предки современных китайцев, индоевропейцев и афразийцев создали почти все цивилизации древности. Однако у наиболее влиятельной (до XXI века) из этих ветвей, индоевропейской, достаточно запутанная история: ученые до сих пор спорят, где, когда и как сформировались индоевропейцы. В последние десятилетия, в основном благодаря анализу ДНК, стало ясно, что перед завоеванием Индии и Западной Европы индоевропейцы проживали на территории ямной культуры — в степях близ Черного моря и Каспия. Приблизительно в 3300 году до нашей эры они вторглись в прилегающие к ним с запада области Европы (до Атлантики), создав культуру шнуровой керамики, а также в степи современной Хакасии (афанасьевская культура). Но то, что древнейшие индоевропейцы были ямниками, отвечало лишь на часть вопросов об их происхождении. Возник другой вопрос: из кого, как и когда образовались сами ямники, первые изобретатели телег с колесами, скотоводы с мотыжным земледелием и бронзовой металлургией? Особую сложность в вопрос внесла высочайшая для той эпохи мобильность ранних индоевропейцев: в их курганах археологи находили скелеты со следами ДНК из огромного количества регионов, от Сибири и Анатолии до Загроса и Закавказья. Правда, удельный вес генов из этих регионов резко различается. Авторы новой научной работы, опубликованной в журнале Nature, проанализировали ДНК 435 человек той эпохи (более 80 процентов из них — с территории современной России), чтобы разобраться в происхождении ямной культуры. Удалось выявить основные группы их предков и «удельный вес» этих групп. В связи с этим ученые посчитали, что выяснили, в какой именно группе и когда на самом деле возникла индоевропейская общность. Примерно 80 процентов генов всех ямников вывели из групп, живших за четыре-пять тысяч до нашей эры в районе от Нижней Волги до Кавказа. Около 4000 года до нашей эры часть из них мигрировала к Днепру, где смешались с местными охотниками-собирателями, образовав среднестоговскую культуру. Лишь 20 процентов генов будущих ямников происходили от приднепровских охотников-собирателей. Но авторы исследования почему-то считают именно это слияние у Днепра точкой формирования предков ямной культуры в целом. По всей видимости, так произошло потому, что при последующей экспансии ямников в ДНК из обнаруженных скелетов почти нет следов смешивания с местными жителями, в то время как в районе среднестоговской культуры следы такого смешивания есть. Ученые отметили, что в начале периода 3650-3350 годов до нашей эры численность ямников была небольшой — всего несколько тысяч человек. Напомним, что сегодня на индоевропейских языках говорит примерно 40 процентов землян. Вслед за этим в этом сообществе случился взрывной демографический рост: к 3300 году до нашей эры их было примерно на порядок больше, чем к 3600 году до нашей эры.  Сразу после 3300 года до нашей эры они распространились на территорию современной Хакасии и Западной Европы, а также в Малую Азию. Ученые предположили, что эта быстрая экспансия стала результатом каких-то технологических или культурных инноваций, возникших в среднестоговской культуре незадолго до 3300 года до нашей эры. Группа Нижней Волги — Кавказа оставила свой генетический след как в Закавказье, к 4000 году до нашей эры, вероятно, поучаствовав в формировании ядра будущих армян, так и в Анатолии, где 10 процентов генов хеттов произошли именно от этой группы. Авторы новой статьи предположили, что общность носителей протоиндоанатолийского языка сложилась в группе Нижней Волги — Кавказа между 4400 и 4000 годами до нашей эры. Получается, индоевропейское происхождение имеют и хетты, и ямники, но в генах хеттов следов «ядра» ямников из района Днепра мало. Новое исследование, если его тезисы не будут оспорены более поздними находками, претендует на то, чтобы поставить точку в вопросе о прародине «классических» индоевропейцев, устроивших экспансию, в конечном счете определившую облик современного человечества. В то же время дальнейшая история индоевропейцев все еще оставляет много не вполне ясных и запутанных мест. Например, индоиранская ветвь индоевропейцев происходит не напрямую от ямников, но из народов культуры шнуровой керамики, образовавшейся после вторжения ямников в Западную Европу. Из нее предки индоиранцев долго мигрировали обратно на восток, откуда и попали в Индию и Иран. О некоторых аспектах истории культур шнуровой керамики и ее соседей Naked Science писал здесь. | ↑ |

Математики предложили свое прочтение «Одиссеи» ГомераУченые неоднократно подходили к произведениям искусства со своими инструментами и концепциями в поисках скрытых авторских замыслов. Иногда находят на картинах редкие природные явления или законы физики, которые еще не были достаточно сформулированы. В новой статье группа исследователей проанализировала путешествия Одиссея в классической поэме Гомера и нашла, что автор следовал фундаментальным идеям устройства Вселенной, которым подчиняются физические и математические системы. Искусство и наука при всей кажущейся непохожести и условном делении на «лириков» и «физиков» родственны в одном — это способы познания мира. И наука нередко интересуется творческой жизнью, иногда буквально пытаясь ее объяснить или увидеть в ней отражение формул и законов. Например, больше десяти лет назад группа исследователей разглядела в известной японской гравюре «Большая волна в Канагаве» волну-убийцу, достигающую высоты в 20-30 метров. А в «капельных» картинах американского экспрессиониста Джексона Поллока физики обнаружили фракталы, которые масштабировались в течение всей творческой жизни художника. На этот раз математики заинтересовались смыслом древнегреческой поэмы Гомера «Одиссея». Переоценить ее важность для мировой литературы сложно — заглавие стало нарицательным для долгого путешествия, не говоря уже о множестве переосмыслений и интерпретаций, вдохновленных этой историей. Сюжет книги, если коротко, состоит в возвращении царя Итаки Одиссея с Троянской войны на родину. За 10 лет странствий он впутывается в различные приключения: то попадает в пещеру циклопа-людоеда Полифема, то спускается в царство мертвых, где узнает свою судьбу, то томится на острове нимфы Калипсо, тоскуя по жене и дому.  Но не станем затягивать с пересказом и уходить в сторону толкований и литературоведческих изысканий. Остановимся на идее, предложенной учеными — их статья, к слову, опубликована в журнале Perspectives of Earth and Space Scientists. Авторы научной работы проанализировали путь Одиссея и особенно рассмотрели причины, заставляющие его двигаться в том направлении, в котором он двигался. В частности, они обратили внимание на ветры, управляющие судном, несущим героев из Трои. Некоторыми потоками, что важно, управляли боги — то гневаясь на Одиссея и команду, то милуя их и позволяя плыть спокойно. Специалисты изучили четыре реконструкции маршрута путешественников, основанных на различных переводах. Поначалу они сами попытались это сделать, но им мешала размытость сведений (к примеру, страна великанов-людоедов лестригонов в зависимости от прочтения кочует от Сицилии до Кубы).  Затем исследователи составили карту Средиземноморья и отметили на ней 14 ключевых сюжетных точек, которые посетил Одиссей. Четыре реконструкции сходились лишь в трех пунктах: город Исмара, где жили киконы — Фракия, Греция; местонахождение народа лотофагов, людей, поедающих лотосы — остров Джерба, Тунис; координаты Сциллы и Харибды — Мессинский пролив между Сицилией и Калабрией, Италия. Насчет остальных точек интерпретации расходятся порой на тысячи километров, иногда противореча «данным» Гомера. На этом этапе математики заключили, что восстановить путь Одиссея невозможно — и сосредоточились на идеях Гомера. Вопрос «Что хотел сказать автор?» далеко не такой праздный, как принято считать. Ученые, опираясь также на текст «Иллиады», посвященный Троянской войне («Одиссея» стала сиквелом этой истории), попытались выяснить, что Гомер пытался донести до читателей. Они соединили две концепции.  Первая объясняет причину, по которой греческий воин Аякс выходит сразиться с троянцем Гектором — жребий. Он указывает на случайность, диктующую ход истории. Погода как хаотическая система или неконтролируемые действия экипажа корабля тоже объясняются случайностью — она движет сюжетом «Одиссеи». В то же время существуют ветры, контролируемые богами или маршрут, обозначенный звездами. По мысли ученых, в этом заложена идея детерминизма (вторая концепция), взаимосвязанности всего сущего, причинно-следственных связей между процессами и явлениями. «С нашей точки зрения, Гомер пытается донести до нас, что случайность и детерминизм связаны между собой, — объясняют свой вывод авторы научной работы. — Эта синергия между правилами и случайностью делает их обоих одинаково важными во Вселенной. Одно не может существовать без другого. Они переплетаются друг с другом, как факты и вымысел в романе. Удивительно, как великие писатели и художники, не имея никакой подготовки в области математики и физики, проявляют свою интуицию в отношении какой-то неизвестной математической или физической концепции». | ↑ |

Исследование греческого болота переписало историю ЭлладыНемецкие и греческие исследователи обнаружили, что уже в 3200 году до нашей эры осадочные отложения в греческих болотах содержали тяжелые металлы. Речь идет о самых старых следах такого рода, когда-либо зафиксированных учеными. Результаты нового исследования заставляют существенно пересмотреть историю региона. Традиционно история балканского региона и Древней Греции отсчитывают началом бронзового века от 3100 года до нашей эры. Все, что до этой даты, относят к медному или меднокаменному веку — когда каменные орудия использовали наравне с кованными медными, поскольку тех не хватало. Переход к бронзе произвел поистине революционные изменения в развитии цивилизации, поскольку новые орудия резко упростили хозяйственную деятельность и войны. Недавно международная группа ученых исследовала следы свинца в отложениях из болот Тенаги-Филиппон на севере Греции и Эгейского моря (рядом с Пелопоннесским полуостровом). Удалось показать, что на деле сложная металлургия в регионе появилась не позднее 3200 года до нашей эры. Речь идет о древнейших следах антропогенного загрязнения металлами в истории — они на 1200 лет древнее любых более ранних результатов. Научная работа опубликована в журнале Communications Earth & Environment. Свинец в Древнем мире редко был предметом добычи сам по себе. Но он часто встречается в медных и серебряных рудах. Чтобы избавиться от свинцовой примеси, используют купелирование — пропуск воздуха над расплавленной рудой. Свинец, плавящийся при плюс 327 градусах, всплывает как жидкая пленка, которую постоянно снимают разными средствами. При этом часть металла неизбежно испаряется и дальше в виде микрочастиц далеко разносится по воздуху. Ранее Naked Science описывал, как массовое купелирование в Древнем Риме привело к некоторому снижению IQ у его жителей. Однако до сих пор ученые считали, что достаточно масштабное антропогенное загрязнение свинцом начинается поздно: оно требует массовой добычи серебра и меди, что типично для довольно богатых обществ. Авторы новой работы обнаружили отчетливый скачок в уровне свинца в донных отложениях болота Тенаги-Филиппон на севере Греции уже в 3200 году до нашей эры. До сих пор самая ранняя фиксация таких загрязнений относилась к 2000 году до нашей эры на Балканах и к 600 году до нашей эры в гренландских льдах. Одновременно слегка меняется структура пыльцы, фиксируемой в тех же отложениях. Следов широколиственных деревьев становится чуть меньше. Между 1100 и 800 годами до нашей эры загрязнение свинцом резко падает, практически к доантропогенным значениям. В истории Древней Эллады этот период известен как Темные века. Это время вторжения дорийцев, покинутых крепостей и поселений, гибели сложной городской культуры. Затем свинец снова появляется и остается на примерно одинаковом уровне до 150 года до нашей эры. После этого момента становится много меньше пыльцы широколиственных деревьев, особенно дубов, а уровень загрязнения свинцом показывает взрывной рост. Становится куда больше пыльцы злаковых сельхозкультур, винограда, оливы, ореховых. Ученые посчитали это результатом римского завоевания Греции в II веке до нашей эры. Римское государство активнее чеканило серебряную монету, а вслед за ее притоком в завоеванные провинции росло производство оливкового масла, хлеба, орехов. Дубы активно вырубали на дрова, которые давали высокую температуру, да и при строительстве это дерево в римское время высоко ценилось.  Примерно во времена Антониновой (165-180 годы нашей эры) и Юстиниановой (541-549 годы) чумы уровень свинца снова падал, зато вырос показатель пыльцы дикорастущих деревьев. Считается, что в обеих этих эпидемиях гибло по несколько десятков процентов населения Римской и Византийской империй, что объясняет и хозяйственный спад. После 1200 года уровень свинца постепенно снижается, а после 1400-го падает практически к греческим Темным векам или периоду до старта бронзового века. Очевидно, османское завоевание остановило сложную металлургию в регионе. Исследователи отметили, что севернее на Балканах следы свинца в отложениях в эту эпоху не исчезают: видимо, там сложная металлургия сохранилась. Судя по этим данным, старт бронзового века в регионе скорее относится к 3200 году до нашей эры, чем к 3100-му. Причем он мог сопровождаться широким использованием серебра с самого начала, чего до сих пор никто не предполагал. Также ясно, что римское завоевание региона придало ему существенно больший экономический импульс, чем можно было бы судить на основании одних только письменных источников. Спад свинцового загрязнения в период Антониновой и Юстиниановой чумы, исходя из новых данных, был намного более резким, чем казалось ранее, когда были доступны лишь следы свинца из гренландских льдов. | ↑ |

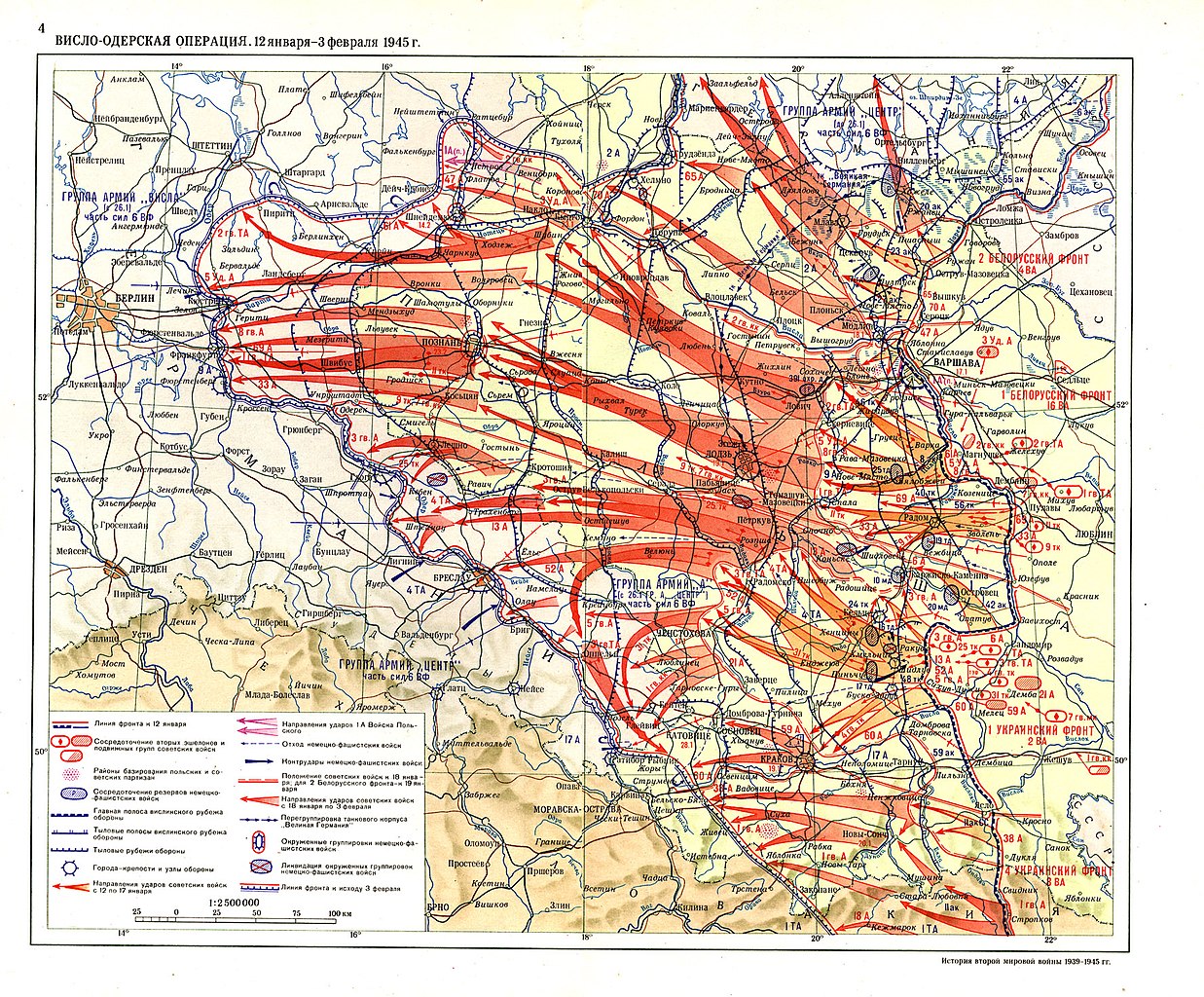

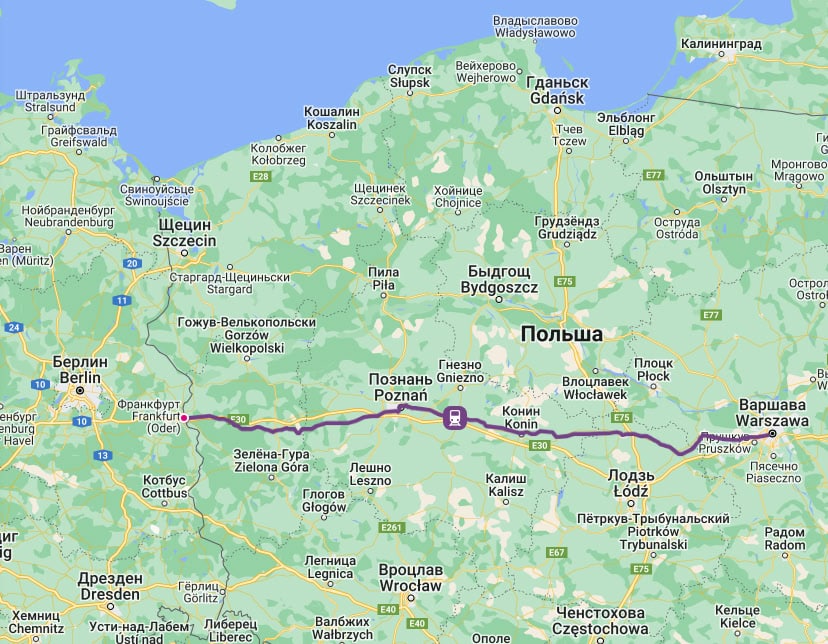

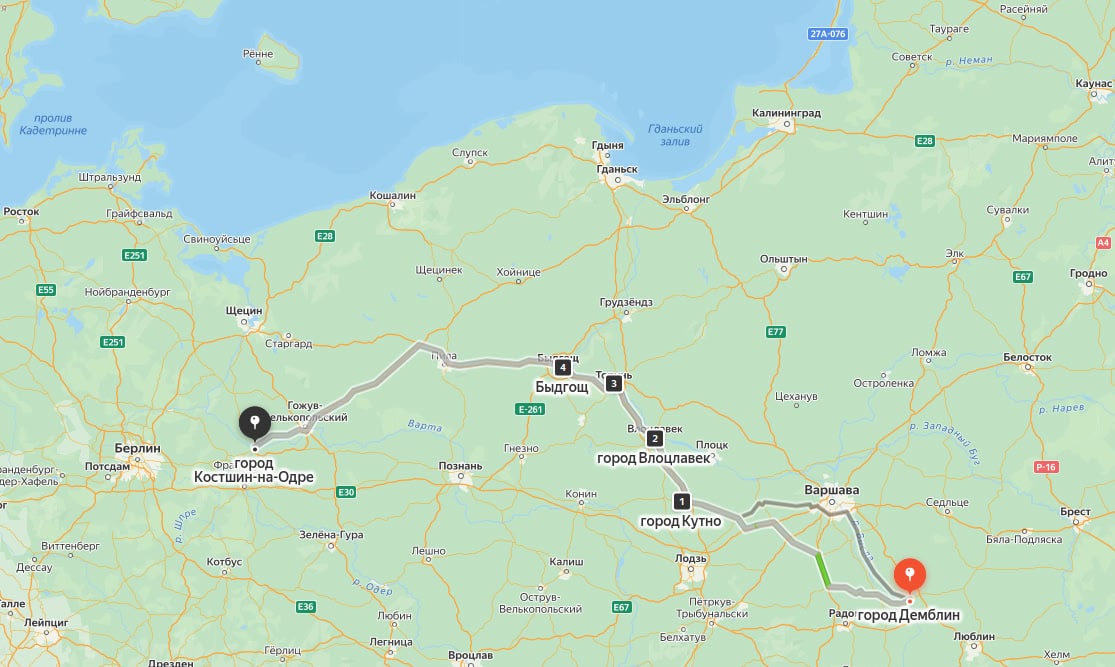

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?Восемьдесят лет назад советские войска провели свою самую результативную операцию за всю войну — Висло-Одерскую. Тогда же появилась возможность захватить Берлин, значительно приблизив победу. Георгий Жуков, вместо того чтобы воспользоваться ситуацией, наоборот, запретил наступление на немецкую столицу. Был ли он прав? Или, напротив, прав был Василий Чуйков, командовавший армией, шедшей на Берлин, и до конца жизни считавший, что Жуков не дал ему закончить войну быстрее, чем вышло на самом деле? Восемьдесят лет назад, 14 января 1945 года, 1-й Белорусский фронт под командованием Георгия Жукова начал свое участие в Висло-Одерской операции. Хотя сделал он это на двое суток позже 1-го Украинского, действовавшего к югу, двигался вперед намного быстрее, отчего зашел куда дальше. Настолько далеко, что Василий Чуйков, командовавший 8-й Гвардейской армией на направлении главного удара, в 1964 году прямо говорил и писал: «Наши войска… могли бы в начале февраля развить дальнейшее наступление на Берлин, пройти еще восемьдесят-сто километров и закончить эту гигантскую операцию взятием германской столицы с ходу». Жуков отреагировал горячо: «В. И. Чуйков построил свои воспоминания так, чтобы, прежде всего прославить себя и опорочить мою деятельность как представителя Ставки ВГК и командующего Первым Белорусским фронтом в период проведения Висло-Одерской и Берлинской операции».  На публичных дебатах по этому вопросу резко выступили против тезисов Чуйкова и многие генералы 1-го Белорусского, но тот не впечатлился и в конце дебатов сказал, что все равно уверен в своей правоте. В XXI веке историк Исаев оценил заявления Чуйкова так же негативно: советские войска «вряд ли бы дошли до города и подняли знамя над Рейхстагом. Это практически однозначно».  Аргументация Жукова, его генералов и того же Исаева выглядит разумно: 1-му Белорусскому фронту, если бы он пошел на Берлин, угрожал удар с севера, от немецкой группировки в Померании. Что хорошего в походе на столицу врага, если под ее стенами ты попадешь в котел, как Красная армия в 1920 году близ Варшавы? Однако к концу этого текста читатель, скорее всего, встанет на сторону Чуйкова, а «верхние штабы» станет считать виновниками серии очень грубых ошибок. Попробуем разобраться почему. Почему вообще во время Висло-Одерской операции возник шанс на взятие Берлина?На первый взгляд Висло-Одерская операция (12 января — 3 февраля 1945 года) — образец для любой глубокой операции: и в 2025 году нет ни единого примера такого же размаха, скорости и числа участников. Войска Жукова 14 января начали наступать от Вислы, а уже 31 января оказались на западном берегу Одера. Полтысячи километров за 17 дней против сильнейшей армии окружающего СССР мира — очень значимый результат.  Блеск жуковского руководства легко видеть, если сравнить его успехи с соседним 1-м Украинским фронтом под командованием Конева. Фронт Жукова в операции из 1,12 миллиона человек потерял 17 тысяч убитыми — 1,55 процента. Фронт Конева из 1,08 миллиона человек — 26 тысяч, или 2,42 процента. При этом Жуков за 19 суток своего участия в операции продвинулся на 500 километров, а Конев за 22 суток — только на 400 километров. Причины жуковских успехов, если почитать мемуары работавших с ним людей, достаточно понятны: «…мы вели постоянную и целеустремленную разведку. Ни в одной операции [Великой Отечественной войны] до этого она не была поставлена так, я бы сказал, фундаментально. Командующий фронтом Г. К. Жуков уделял ей исключительное внимание, он потребовал от нас вскрыть характер и систему обороны противника на всю тактическую глубину…» Его фронт точно знал, когда противник отводит смены в тыл, и нанес удар в то время суток, когда в траншеях был максимум людей. Участники событий вспоминают первые траншеи, из которых не было выстрелов: перепрыгивая их, советская пехота видела там только немецкие трупы. Это и неудивительно, потому что по количеству артстволов Красная армия намного превосходила Вермахт, хотя немецкая промышленность и была значительно сильнее советской.  У соседних фронтов так не получилось: они менее тщательно провели разведку первой линии, и в ряде случаев их артподготовка пришлась по почти пустым окопам, слабо затронув глубину. Не менее важная отличительная черта жуковского руководства: он ориентировал танковых командиров обходить узлы сопротивления противника, даже если там десятки тысячи солдат, и двигаться дальше, не опасаясь за свои тылы. А обойденные узлы сопротивления добивали уже пехотные армии. У Ивана Конева на фронте такие обходы были несколько реже, часто танкисты теряли лишнее время, выбивая противника из городов — дорожных узлов. Но эта же скорость создала и описанные выше напряженные дебаты: а могла ли Красная армия тогда не просто выйти к Одеру в январе 1945 года, но и взять в середине февраля Берлин?  Чем быстрее наступают войска в глубокой операции, тем ниже их потери. Ведь противник, выбрасывая свои резервы к фронту, при высоком темпе наступления не успевает занять ими оборону, окопаться. Наступающие танковые клинья застигают резервы в открытом поле, расстреливают их с ходу, давят гусеницами, рассеивают. В результате тот, кто наступает быстрее, получает все меньше сопротивления: резервы противника ведь не бесконечны.  Чуйков, а за ним и Жуков в мемуарах отмечают, что в результате всего этого к началу февраля 1945 года на берлинском направлении у противника остались очень малые силы: занять город было можно. Жуков прямо говорит: еще 26 января того года он внес в Ставку предложение бить на Берлин без остановки. И та это решение утвердила. И до самых первых чисел февраля все в этом направлении и шло. Жуков 4 февраля отдал войскам «ориентировку»: «Противник перед 1-м Белорусским фронтом каких-либо крупных контрударных группировок пока не имеет. Противник не имеет и сплошного фронта обороны… Задачи войск фронта… стремительным броском 15-16 февраля взять Берлин». Выходит, Чуйков и Жуков до самого конца Висло-Одерской операции мыслили одинаково: она не должна быть Висло-Одерской, она должна стать Висло-Эльбинской. Нужно брать Берлин. Почему РККА не взяла Берлин в феврале 1945 года: версия Жукова и всех-всех-всехВ точке 4 февраля произошел перелом в настроениях Жукова и большинства советских генералов. Георгий Константинович объясняет его просто: противник создал ударную группировку на северном, голом фланге 1-го Белорусского фронта, в Померании, и хотел ударом оттуда срезать советский клин, тянувшийся к Берлину. Звучит угрожающе, но есть проблема. Послевоенным историкам прекрасно известно, что в померанской группировке немцев было около 30 дивизий (в эквиваленте), причем, откровенно говоря, ряд из них был сильно побит жизнью. Даже со всеми тыловиками это порядка 400 тысяч человек, менее тысячи танков, и часть из них на это направление немцы подтянули уже только весной, а не в феврале.  А у советских войск в Висло-Одерской операции два миллиона человек и семь тысяч танков и самоходок, основная часть из которых — у Жукова. Закрыться от удара с севера тысячей танков и 300 тысячами человек было более чем реально. К тому же часть сил 2-го Белорусского фронта Рокоссовского тоже оказывала, пусть и умеренное, давление на немецкие силы в Померании. На штурм Берлина, где в феврале 1945 года почти не было сил, Жуков все еще мог выделить тысячи танков и сотни тысяч человек. Почему же он этого не сделал? В его мемуарах ответ на этот вопрос не найти. И скоро мы поймем, почему. Забивание шурупов молоткомО причинах крайне нетипичной для Жукова сдержанности в феврале 1945 года можно догадаться, если почитать про то, что в эти дни происходило на плацдармах его фронта за Одером, в 70 километрах от Берлина. А происходило там примерно следующее. Противник сначала час молотит артиллерией и тучами самолетов — немцы здесь сделали пять тысяч самолето-вылетов в пару дней начала февраля — в итоге от противотанковой батареи остается одна пушка. А у той — целых 13 снарядов. «Командир пушки» долго думает перед каждым выстрелом: а стоит ли оно того? Промажешь — и дальше будешь стрелять в танки из пистолета. Сами собой возникают вопросы. Ладно, допустим советская авиация и в 1945 году не очень хорошо справлялась с немецкой, в этом материале мы подробно объясняли почему. Но артиллерия? У 1-го Белорусского фронта было 20 тысяч артсистем. Как так вышло, что противник легко обстреливал его войска и спокойно бомбил их? Где была их мощнейшая артиллерия, включая зенитную? Да, часть отстала, но и у передовых частей у Одера стволов было немало. Почему молчали, а не подавляли артиллерию противника контрбатарейной борьбой? Ответ на этот вопрос мы найдем в воспоминаниях заместителя командующего фронтом по тылу жуковского фронта генерала Николая Антипенко: «Обеспеченность войск боеприпасами и горючим ко времени выхода их на Одер составляла 0,3-0,5 боекомплекта и 0,5 заправки. Этого хватило лишь для ведения боев за захват и удержание плацдармов на Одере. Говорить, что в этой ситуации надо было идти безостановочно на Берлин, чтобы взять его 10-12 февраля, по меньшей мере легкомыслие». В норме 0,3-0,5 боекомплекта — это 18-30 снарядов. На несколько часов интенсивного боя. Это — реальная причина из тех, по которым Жуков боялся закрыться с севера частью сил и основными идти на Берлин. Войск у немцев в Берлине еще мало, но снарядов прилично, там их склады. А что толку от советских пушек и танков без снарядов и солярки? Прежние вопросы сменяет другой: кто вообще додумался наступать с таким снабжением?  Антипенко не скрывает: никто. Вообще-то Висло-Одерскую операцию планировали нормально, по-людски и заблаговременно. Еще в октябре 1944 года фронт подал в Ставку план по обеспечению будущего наступления, и план разумный: основную железную дорогу Варшава — Лодзь, на правом фланге будущего удара, в ходе наступления надо было перепрошить на русскую колею. По ней, естественно, предполагалось пустить советские паровозы. Вспомогательную, однопутную железную дорогу на Демблин, шедшую по левому флангу фронта, можно было восстановить без изменения колеи. Сохранить ее узкой, европейской, предлагали, чтобы использовать трофейные паровозы и вагоны.  Обе дороги оставить на узкой колее было нельзя: чтобы перегружать десятки тысячи тонн снарядов и горючего, нужно как-то поднимать огромное количество грузов в сутки с советских вагонов у нашей границы, и перегружать на европейские вагоны по ту сторону границы. Таких систем просто не могло хватить для огромных нужд миллионного фронта. Однако инициативу фронта зарубил транспортный комитет Государственного комитета обороны, а точнее — входящий в него нарком путей сообщения Лазарь Каганович. Способности этого деятеля еще в 1942 году привели его к увольнению с поста наркома, но затем Сталин решил дать ему второй шанс и вернул на наркомат. Как писал про Кагановича-транспортника генерал Андрей Хрулев: «Работа железнодорожного транспорта резко ухудшилась главным образом потому, что нарком путей сообщения не признавал вообще никаких советов со стороны сотрудников НКПС… Каганович… кроме истерики ничем не отвечал на эти предложения и советы».  / © В. Темин, РГАКФД Лазарь Моисеевич рассуждал просто: если перешивать на советскую колею, то ему придется отдать фронту часть своих паровозов. А отдавать свое он не любил, почему неоднократные обращения фронтов и зарубил. За столь же выдающиеся успехи во внутристрановых перевозках Кагановича сняли второй раз 20 декабря 1944 года. Но, к сожалению, его решение сразу отменить забыли.  Тем временем 14 января 1945 года фронт Жукова пошел вперед, по мере наступления восстанавливая главную железную дорогу в своем секторе на европейскую колею (ведь на перепрошивку не было ни приказа, ни средств). Это было не очень просто, потому что на западе рельсы крепили к полотну шурупами, а погода в том январе была с частым обледенением. Завинчивать обледенелые шурупы сложно, поэтому их часто забивали кувалдой. К 29 января — в рекордный срок! — дорогу восстановили. Правда, европейские железные дороги, не привыкшие к такому обращению, реагировали плохо: были случаи схода поездов.  Но все это поблекло перед последующим. Ставка стала получать от всех фронтов сообщения, что перегружать вагоны с советских кусков дороги на зарубежные войскам нечем, поэтому надо перешивать европейские дороги на нашу колею и гнать по ним наши паровозы и вагоны. Недолго думая, она приказала срочно перешить основные «железки» в ходе наступления на советскую колею.  Только что забивавшие шурупы тыловики 1-го Белорусского стали всеми правдами и неправдами доставать их обратно (хотя с забитым шурупом это не очень просто) и перекладывать рельсы на другую ширину. С неимоверными трудностями все это было сделано. Но перешивка заняла еще две недели. До середины февраля никакие поезда по главной железной дороге фронта — готовой для движения еще 29 января — так и не пошли.  Но если ваши войска две недели сидели на голодном снарядном пайке, то быстро пополнить их запасы для достаточных для наступления двух боекомплектов не выйдет. Нужна пара недель. А за это время немцы подтянули побольше войск и к Берлину, и в Померанию. Наносить сходу удар на немецкую столицу стало слишком поздно: никакого «сходу» после трех-четырех недель стояния на плацдармах за Одером уже не было. Немцы окопались и создали прочную оборону. Пришлось долго и упорно готовить куда более крупное и кровавое наступление, ставшее известным как Берлинская операция.

Теперь, когда мы знаем всю эту историю, не приходится спрашивать себя: а почему в начале февраля 1945 года советские войска на Одере остались с 13 снарядами на восемь танков противника? Почему их полевая артиллерия в основном молчала, а танки и самолеты не видели горючего вовремя? Все просто: товарищ Сталин решил дать наркому Кагановичу еще один шанс. И в итоге непреднамеренно дал его Гитлеру. Не только КагановичНо не стоит винить Лазаря Моисеевича слишком сильно. На самом деле, был еще один виновный в том, что взять Берлин в феврале 1945 года не удалось: Верховный главнокомандующий. Дело в том, что в 1942-1944 годах Жуков, формально не будучи главой Генштаба, серьезно влиял на все принимаемые планы. И потому, что начальник ГШ Александр Василевский был его другом, и потому, что как заместитель верховного главнокомандующего имел весомое слово по поводу планирования стратегических наступательных операций. А в ноябре 1944 года Сталин решил его с этой должности снять и поставить на 1-й Белорусский фронт. Почему, точно не известно. Но сам Жуков думал, что Сталин хотел, чтобы операции финального периода войны прошли под его единоличным руководством. Без слишком норовистых заместителей главнокомандующего.  Вдобавок Василевский, формально будучи начальником Генштаба, реально был в разъездах на фронтах, «помогая» их командующим. В итоге оперативное планирование осталось на молодом и покладистом Алексее Антонове, что означало — по сути на Сталине, идеи которого Антонов оформлял и детализировал. В результате ГШ принял ряд странноватых решений. Например, Жуков в том же ноябре 1944 года предложил Сталину взять две армии у прибалтийских фронтов, которые блокировали прижатые к морю немецкие группировки в Прибалтике, давно отсеченные на суше от остальных немецких сил. Предложение имело большой смысл: наступлений в Прибалтике советские войска толком не вели. А эти две армии Жуков предлагал бросить на Восточную Пруссию, чтобы зачистить ее от немцев до начала наступления в Польше, будущей Висло-Одерской операции. Не объясняя причин, Сталин это предложение отклонил. Но самые странные решения Ставки (читай: Сталина) были, конечно, впереди — и касались они как раз Висло-Одерской операции. По исходному плану в ней воевали три советских фронта: Константина Рокоссовского (2-й Белорусский) сильно севернее Варшавы, Жукова («напротив» Варшавы) и Конева (в южной Польше).  И 13-20 января 1945 года все так и шло: 2-й Белорусский наступал на запад. У Рокоссовского было существенно меньше сил, чем у соседей с юга — только 0,88 миллиона человек, плюс не лучшая местность, поэтому его войска набрали высокий темп наступления на запад только к 19 января 1945 года, а не 16-му, как у Жукова. Все же прорыв был достигнут, началось быстрое продвижение. Впрочем, тут же кончилось: из Ставки вдруг позвонили и сказали, что концепция изменилась. Оказывается, сил у 3-го Белорусского фронта, который севернее фронта Рокоссовского, не хватает, и он в одиночку Восточной Пруссией овладеть не может. Конечно, сил хватило бы, если Ставка приняла предложение Жукова о двух армиях из Прибалтики, но об этом Рокоссовскому говорить не стали. Зато сообщили другое: он теперь наступает не на запад, а на север, отсекая восточно-прусскую группировку немцев от моря. А потом — на восток, помогая 3-му Белорусскому фронту ее уничтожить. «Пожалуй, и падение Берлина произошло бы значительно раньше»Конечно же, на практике нельзя взять и развернуть только что вошедший в прорыв фронт «вокруг компаса» без тяжелых последствий. И они немедленно наступили: удар на север никто не готовил, части были не в той конфигурации, пока их перестраивали, противник сам успел начать переброску резервов навстречу фронту Рокоссовского, и так далее. В итоге тот вышел к Балтийскому морю и отсек Восточную Пруссию по суше, но зачем — это вопрос, на который историки и сегодня не могут ответить.  Дело не только в том, что в силу умеренного качества командных кадров советских ВВС и флота немцы быстро и с небольшими потерями перевозили боеприпасы и солдат по Балтике (Гитлер даже отмечал, что это получается быстрее, чем железной дорогой). Вопрос в другом: а что, собственно, случилось бы плохого, если бы Восточную Пруссию просто оставили не взятой? Если бы фронт Рокоссовского продолжал идти на запад, к Берлину? Естественно, в случае взятия Берлина кровавый штурм Восточной Пруссии не был нужен вовсе: немцы сдались бы там и так. Без единого выстрела, как они сдались на своих плацдармах в Прибалтике в мае 1945 года.  Рокоссовский не скрывал, что он думал обо всем этом, так сказать, планировании: «Если проводимые Ставкой до этого [пока заместителем Главкома был Жуков — прим. ред.] крупные наступательные операции, в которых участвовало одновременно несколько фронтов, можно было считать образцом мастерства, то организация и руководство Восточно-Прусской операцией вызывают много сомнений. Эти сомнения возникли, когда 2-му Белорусскому фронту Ставкой было приказано 20 января повернуть… на север и северо-восток для действий против восточнопрусской группировки противника вместо продолжения наступления на запад. Ведь тогда… войска уже прорвали оборону противника и подходили к Висле в готовности форсировать ее с ходу. Полученная директива фактически в корне меняла первоначальную задачу фронту, поставленную Сталиным». И далее еще жестче: «К Ставке я имею право предъявить законную претензию в том, что, ослабляя фронт перенацеливанием главных сил на другое направление, она не сочла своим долгом тут же усилить 2-й Белорусский фронт не менее чем двумя армиями… для продолжения операции на западном направлении. Тогда не случилось бы того, что… на участке 1-го Белорусского фронта… его правый фланг повис в воздухе из-за невозможности 2-му Белорусскому фронту его обеспечить. Пожалуй, и падение Берлина произошло бы значительно раньше…»  Иными словами: раздергав фронт, только что прорвавшийся на одном направлении, на два других, Ставка и в Восточной Пруссии фронт нормально не прорвала, и правый фланг 1-го Белорусского фронта оголила буквально на сотни километров. Просто потому, что 2-й Белорусский, который должен был этот фланг прикрывать, пошел вообще в другую сторону.  Не то чтобы Сталин был необучаемым. К 8 февраля он понял, что Пруссию Рокоссовский импровизационно не возьмет, а Жукова оголили прилично. Поэтому Рокоссовскому сказали: а теперь ваш фронт снова наступает на запад. Так за три недели фронт Рокоссовского наступал аж в три разные стороны света — но, ожидаемо, ярких и действительно важных успехов так нигде и не добился. Если бы Ставка не изображала из себя известное животное, неспособное сделать какой-то один выбор и держаться его, Берлин все еще можно было бы взять в феврале. Да, из-за аналогично абсурдных решений по железной дороге войска Жукова за Одером в начале февраля были на голодном снарядном пайке. Но если бы в это время Померанию зачищали три четверти миллиона солдат Рокоссовского, 400 тысячам немцев там было бы точно не до ударов в правый фланг Жукова.  То есть Георгий Константинович мог бы не распылять начавшие поступать боеприпасы и на берлинское направление, и на Восточную Померанию, а собрать их в одном месте — ближе к Берлину. И тогда даже роковая задержка на 15 суток с главной железной дорогой его фронта не сорвала бы быстрое взятие Берлина. Напомним: с 10 февраля крупная группировка фронта Жукова, 360 тысяч человек, за тысячу танков, начала наступать на померанскую группировку противника. И наступала до 4 апреля 1945 года. То есть на одну ударную группировку существенной силы боеприпасов у Жукова точно хватало, даже несмотря на ожесточенные бои при обороне плацдармов на Одере. У Берлина 10 февраля 1945 года не было 400 тысяч немецких солдат, и там советское наступление все еще имело бы шансы на успех. С бoльшими потерями, чем если бы не было срыва снабжения по железной дороге из-за решения Ставки 29 января 1945 года. Но все же имело. И в итоге потери были бы все равно меньше, чем после откладывания взятия Берлина до апреля 1945 года, как получилось на практике. Подведем итоги. Было ли в силах советских генералов спланировать боевые действия так, чтобы избежать забивки шурупов кувалдой, их последующего выдирания с мясом, а равно и дерганий фронта Рокоссовского чуть не во все стороны света? Да. Более того: они именно так всё и предлагали сделать. Просто мнения, по сути, гражданских лиц — наркома Кагановича и главнокомандующего Сталина — поставили выше предложений военных. Цена за это уплачена немалая: если в Висло-Одерской операции фронты Жукова и Конева потеряли только 43 тысячи убитыми, то в импровизированной Восточно-Померанской в феврале — апреле 1945 года фронты Жукова и Рокоссовского имели уже 55 тысяч убитых. Еще 81 тысяча погибла в Берлинской операции. Еще 126 тысяч — в Восточно-Прусской. Взятие Берлина в феврале 1945 года было вполне возможно без последней операции вовсе: даже при снятии из Восточной Пруссии всех немецких войск, они не успели бы к столице Германии вовремя. А потери уровня Восточно-Померанской операции как раз позволили бы Красной армии добиться февральского успеха с Берлином. Суммарные потери убитыми в той в войне могли быть ниже на 150-200 тысяч, даже не затрагивая ее меньшей длительности для узников концлагерей. Получается, Жуков был прав, что не пошел на штурм немецкой столицы в феврале 1945 года. С теми указаниями из Ставки — и его тыловикам, и Рокоссовскому к северу, — что получала Красная армия, такой штурм обернулся бы большими потерями. Без снарядов трудно стрелять из пушек, без солярки трудно завести танк. Но и Чуйков с Рокоссовским были правы, когда отмечали, что при ином руководстве со стороны Ставки Берлин в феврале 1945 года был вполне достижим. Проблемой оказалось то, что снарядов, солярки и вменяемых генералов стране тогда хватало, а вот грамотного заместителя Главкома в Ставке — уже нет. Все это могло бы быть неплохим уроком военачальникам нашего и будущих поколений. Увы, как отмечали еще во времена Жукова, редкий военный достаточно хорошо знает военную историю. Так что практическую пользу от этого урока не стоит переоценивать. | ↑ |

Полярные льды рассказали о том, насколько свинец снизил интеллект римлянДревние римляне больше любого другого народа античности использовали свинец. Но среди историков нет единства относительно последствий этого. Одни ученые уверены, что широкое применение свинца должно было влиять на цивилизацию столь же негативно, как тетраэтилсвинцовая «эпидемия» в XX веке. Другие полагают, что жесткая вода блокировала стенки свинцовых труб и поэтому никакого массового отравления римлян свинцом просто не было. Новая научная работа привлекла образцы арктических льдов для решения вопроса. Оказалось, что даже без учета труб ситуация была очень непростой: ядовитым стал сам воздух. Современное человечество хорошо знакомо с губительным воздействием свинца: в 1920-х годах американский химик Миджли внедрил тетраэтилсвинец как присадку к автобензинам. Зная, что это вещество опасно, он смог переубедить публику, публично глотая его перед фоторепортерами, после чего тайно уезжал надолго лечиться. В результате его действий уже к середине века свинец стал глобально распространен в воздухе. IQ детей из-за этого стал на несколько пунктов ниже, чем должен быть, а их агрессивность сильно и пожизненно возросла. Процесс затронул миллиарды землян, а попытки честных ученых остановить использование тетраэтилсвинца привели к их « отмене» в академическом сообществе. Через пару десятилетий они все же победили, тетраэтилсвинец запретили, после чего преступность в развитых странах резко снизилась. Естественно, что после этого историки начали усиленно обсуждать, мог ли свинец энергично влиять на развитие более ранних цивилизаций. Римляне использовали свинец в покрытии посуды, как консервант для вина, материал для водопроводных труб, при изготовлении пуль для пращей и многого другого. Но измерить, насколько высоким был уровень загрязнения воды и воздуха в их эпоху, невозможно. Содержание свинца в скелетах тоже недостаточно информативно.  К тому же некоторые историки предполагали, что если у римской элиты свинца в организме было много (римлянки использовали косметику на его основе, аристократы пили разбавленное вино наравне с водой), то у большинства населения денег на косметику и вино не хватало. Трубы из свинца, типичные для Рима, при жесткой воде быстро покрываются кальцинированным налетом, блокирующим свинец и снижающим его уровень в воде. Подобные прецеденты хорошо известны по современным США, где свинцовые трубы все еще не удалось заменить до конца. Теперь исследователи из американского Института исследования пустынь решили узнать, каким был уровень загрязнения не в воде и еде, а в воздухе римского времени. Для этого они взяли образцы льда, полученного бурением во льдах Антарктиды и Гренландии и датированного периодом Римской республики и империи. Статья об этом опубликована в PNAS.  Свинец в разных месторождениях имеет разное соотношение изотопов. Поэтому авторам работы удалось надежно соотнести резкий подъем содержания свинца в воздушных пузырьках внутри льда именно с европейскими источниками. В древнем мире его содержание в воздухе достигло пика сперва в II веке до нашей эры — во время расцвета Римской республики. Затем, в I веке до нашей эры содержание свинца в воздухе резко падает: кризис республики и гражданские войны, по всей видимости, снизили возможность ведения нормального хозяйства, добыча руд, содержащих свинец, сократилась. С 15 года до нашей эры и до 165-185 годов нашей эры уровень снова поднялся до пика. За это время в атмосферу через горнодобывающую отрасль Римской империи попало более полумиллиона тонн свинца. Хронология здесь вполне объяснима: к 15 году до нашей эры император Август добился стабилизации экономической жизни после турбулентности поздней республики. Падение после 165 года тоже понятно: тогда по империи впервые прошла чума («Антонинова чума»), убившая десятки процентов ее населения. Судя по всему, с тех пор население Римского государства так никогда и не достигало пиковых значений первых двух веков нашей эры. Меньшее количество населения неизбежно означало и меньшую металлургию.  Уровень свинца времен римского пика мал относительно XX века, когда содержание его в воздухе было иногда в 40 раз выше. Но в сравнении с остальной историей человечества эти цифры велики. Например, в Европе такой же уровень свинца снова был достигнут только в 1000-1300 годах. Опираясь на работы о влиянии свинца на IQ детей XX века, авторы отмечают, что пиковые римские выбросы должны были снизить когнитивные способности и у людей того времени. Уровень снижения был в основном умеренным — на 2-3 единицы (при норме 100). Это выглядит не очень большой величиной, но, как отмечает один из авторов работы Натан Челлман (Nathan Chellman), «когда вы прикладываете это снижение к практически всему населению Европы, это большое дело». В то же время стоит отметить, что это именно средние значения. Типичное антропогенное загрязнение воздуха свинцом в Европе времен Римской империи было выше 1 нанограмма на кубометр, но у металлургических центров оно достигало 150 грамм на кубометр. Здесь снижение интеллекта у детей могло быть куда более серьезным. Дополнительно авторы работы отметили, что их цифры касаются только загрязнений для сельского населения без свинцовой посуды. Городское население Рима неизбежно чаще сталкивалось со свинцом: кроме посуды было еще и вино, а равно и другие факторы. Для элиты общества загрязнения были еще выше. Влияние свинца на их детей оценить сложно, поскольку образцы водопроводной воды и вина того времени в приполярных льдах, конечно, не сохранились. | ↑ |

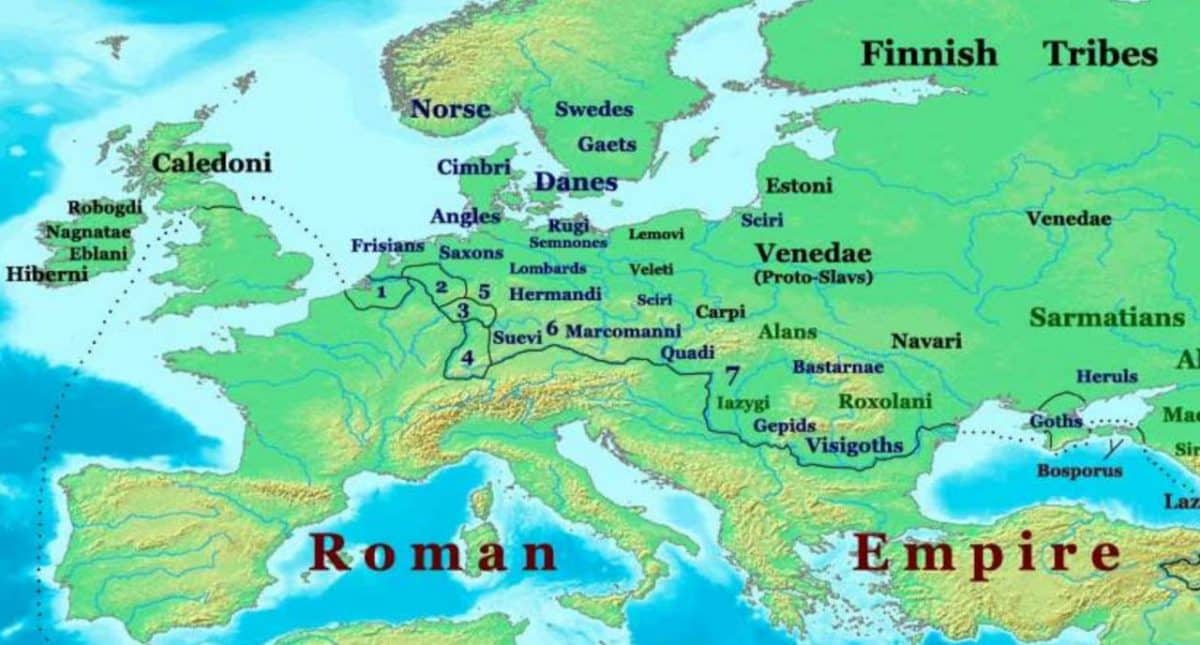

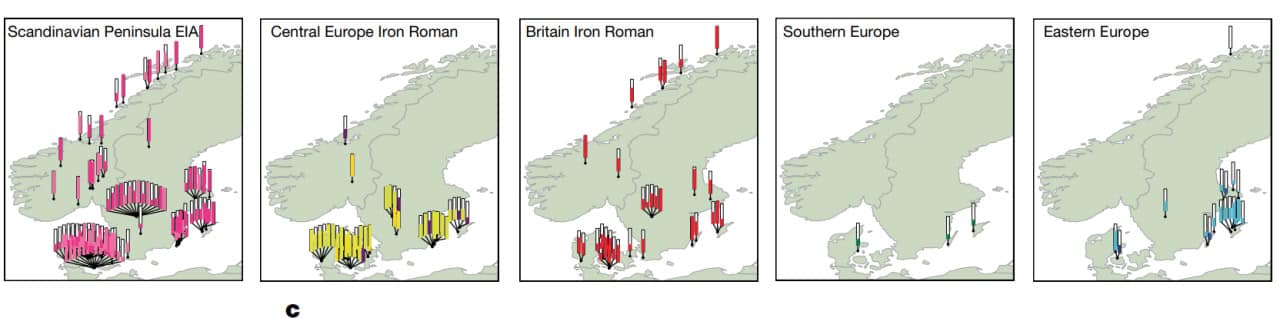

Генетики выявили неожиданную массовую миграцию в Скандинавию Темных вековПосле того как Европу несколько тысяч лет назад населили индоевропейские пришельцы, разобраться в последующих миграциях их потомков стало очень сложно. Почти все европейцы (конечно, до XXI века) происходят всего от трех отцов из бронзового века, отчего генетические различия между ними были невелики. Новый генетический метод решает эту проблему. В результате ученые отследили не только массовую миграцию готов в начале нашей эры из Скандинавии, но и несколько неожиданную обратную волну миграции накануне эпохи викингов — из Британии и Центральной Европы в Скандинавию. Около пяти тысяч лет назад степняки-индоевропейцы начали массовые вторжения в Западную Европу (но не только). Представители их восточной ветви (ямники) стали предками греков и армян, юго-западной — италийских и кельтских племен, северной — германских (потомки племен культуры шнуровой керамики). С этого момента у генетиков начинаются большие сложности с отслеживанием дальнейших миграций: генетически все эти люди по мужской линии всего 5-6 тысяч лет назад имели одних и тех же предков. Между тем, разобраться в этом периоде было бы неплохо, потому что племена к северу от Рима и Греции не имели своей письменности, и что там происходило — в общем-то загадка. Скажем, около 100 года до нашей эры тевтоны и кимвры едва не уничтожили Рим, но кем они были — спорят до сих пор. Кто-то считает их полукельтами, другие — германцами (хотя это скорее предположение Юлия Цезаря, чем факт), третьи, опираясь на Помпония Мела, утверждают, что они мигрировали из Скандинавии.  Сходная история с готами: предания этого народа сообщают, что они, около начала нашей эры, вышли из Скандзы (Скандинавии), переплыли Балтику, высадились у устья Вислы, откуда постепенно мигрировали через Днепр в Северное Причерноморье, где основали королевство готов. Потом, в результате ряда трагических событий, остготы захватили Италию, а вестготы — Испанию, попутно нанеся катастрофические удары Римской империи. Но многие историки веками оспаривали как скандинавское происхождение готов, так и более поздние элементы их истории. Теперь исследователи из Европы и Японии разработали метод Twigstats («Ветвестатистика»), основанный на сравнении генетических мутаций у разных людей — как современников из разных регионов, так и тех, кто жил в разные эпохи — и позволяющий установить генетические маркеры миграций даже внутри очень близких популяций, где почти все — дети всего двух-трех отцов, живших лишь несколько тысяч лет назад, то есть как раз для ситуации Европы после индоевропейского завоевания. Этот метод использовали авторы работы, опубликованной в журнале Nature. Всего они проанализировали геномы 1556 человек, живших в Европе в 1-1000 годах нашей эры. В первые 500 лет нашей эры из Скандинавии на юг шли массовые миграции: потомки скандинавов внезапно появляются на земле современной Южной Германии, Польши, Словакии, Италии и Южной Британии. Эти данные сочетаются с лингвистическими, по которым германские языки тогда имели три основные группы. Носители первой остались в Скандинавии, второй — вымерли полностью, третьи стали основой современного немецкого и английского. В ряде случаев скандинавские мигранты установлены генетиками раньше, чем они видны из исторических источников. Например, в Йорке нашли скелет крепкого мужчины II-IV веков нашей эры, который был скандинавом — хотя в этот момент там не было ни вторжения англосаксов, ни набегов викингов. Предположительно, это раб-гладиатор. Еще большей неожиданностью стали генетические данные за 300-800 годы нашей эры. Почему-то внезапно началось обратное движение: выходцы из Центральной Европы, в том числе германского происхождения, начинают массово мигрировать обратно в Скандинавию, откуда не так давно вышли их собственные предки. Причем по изотопам зубов ряда жителей скандинавского региона этой эпохи стало ясно, что как минимум часть из них родилась здесь, хотя (судя по ДНК) еще недавно их предки жили в германских землях на сотни километров к югу. Необычно то, что таких людей в это время — несколько десятков процентов всех изученных геномов на территории Дании и Швеции к 800 году нашей эры. Скажем, в Дании 25 из 53 проанализированных геномов в этот период показывают происхождение от центральноевропейских предков То есть обратная миграция с юга на север была по-настоящему массовой. Причины ее совершенно неясны, поскольку Скандинавия тогда — довольно глухая, небогатая и прохладная часть Европы. С другой стороны, Центральная и даже Южная Европа 300-800 годов нашей эры имели свои недостатки. В IV веке на востоке Европы появились гунны, нанесшие удары по государству готов, из-за чего те мигрировали на запад, в свою очередь вторгнувшись в Римскую империю. Трудно исключать, что какие-то племена бежали от гуннов и в других направлениях — не к Риму, а на север. В VI веке, вероятно, из-за миграции степных грызунов, вызванной вулканической зимой 536-541 годов, континент столкнулся с исключительно сильной эпидемией чумы, уничтожившей десятки процентов его населения. В условиях массовых эпидемий народы тоже могут мигрировать «куда глаза глядят», где, как им кажется, эпидемии еще нет.  Наряду с этими мигрантами из Центральной Европы (в основном — в южную половину Скандинавии), отмечаются и неожиданные следы миграции из Британии в северную Норвегию. Причем, похоже, речь не просто о миграции каких-то англосаксов, в языковом и культурном плане близких к скандинавам: налицо гены доанглосаксонсого населения Британии. И вряд ли это были рабы, поскольку серьезная передача генов по мужской линии в этом случае малореальна. Есть и еще большая экзотика: в юго-восточной Швеции, в основном на острове Готланд, археологи нашли 14 скелетов, чьи предки по мужской линии — выходцы с территории современной Польши и Литвы (вероятно, из каких-то балтских племен). В письменных источниках той эпохи о таком движении ничего нет. Это, с одной стороны, неудивительно (варвары были неграмотными), с другой — делает новые открытия генетиков весьма важной, по сути уникальной информацией. Для периода после 800 года такой странный и незафиксированный источниками приток людей прекращается. Далее генетики видят то, что в исторических источниках есть: на территории Руси появляются люди шведского происхождения (варяги «Повести временных лет»), а в Англии — выходцы из Дании (викинги области Денло из англосаксонских хроник). Интересно, что в Британии значительная часть таких людей найдена в братских могилах, со следами насильственной смерти. На Руси есть и необычная находка XI века — останки выходца из Британии первого тысячелетия нашей эры (не викинга, возможно, англосакса). Выходцы из южных германских земель, осевшие в южной Швеции, в генах тех скандинавов, что находят на территории Руси, своих генетических следов почти не оставили. Получается, основная часть варягов Руси пришли из центральной и северной Швеции и Норвегии. | ↑ |

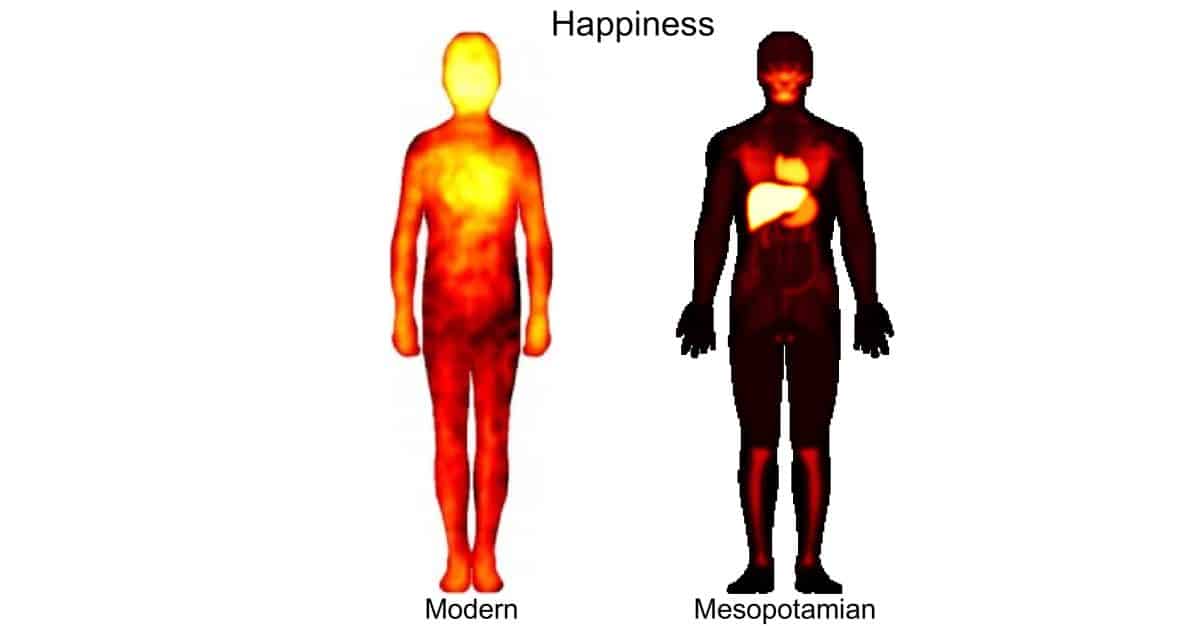

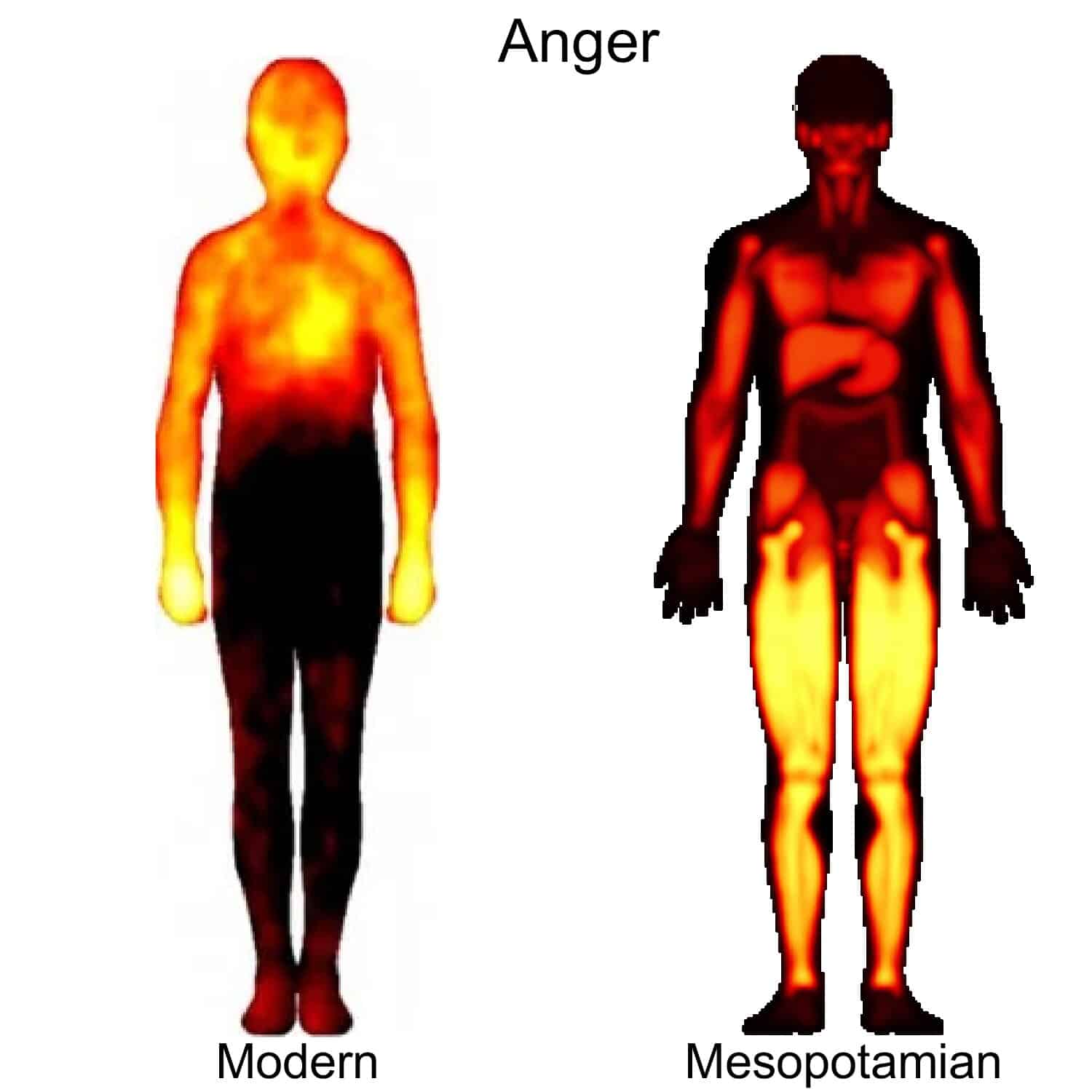

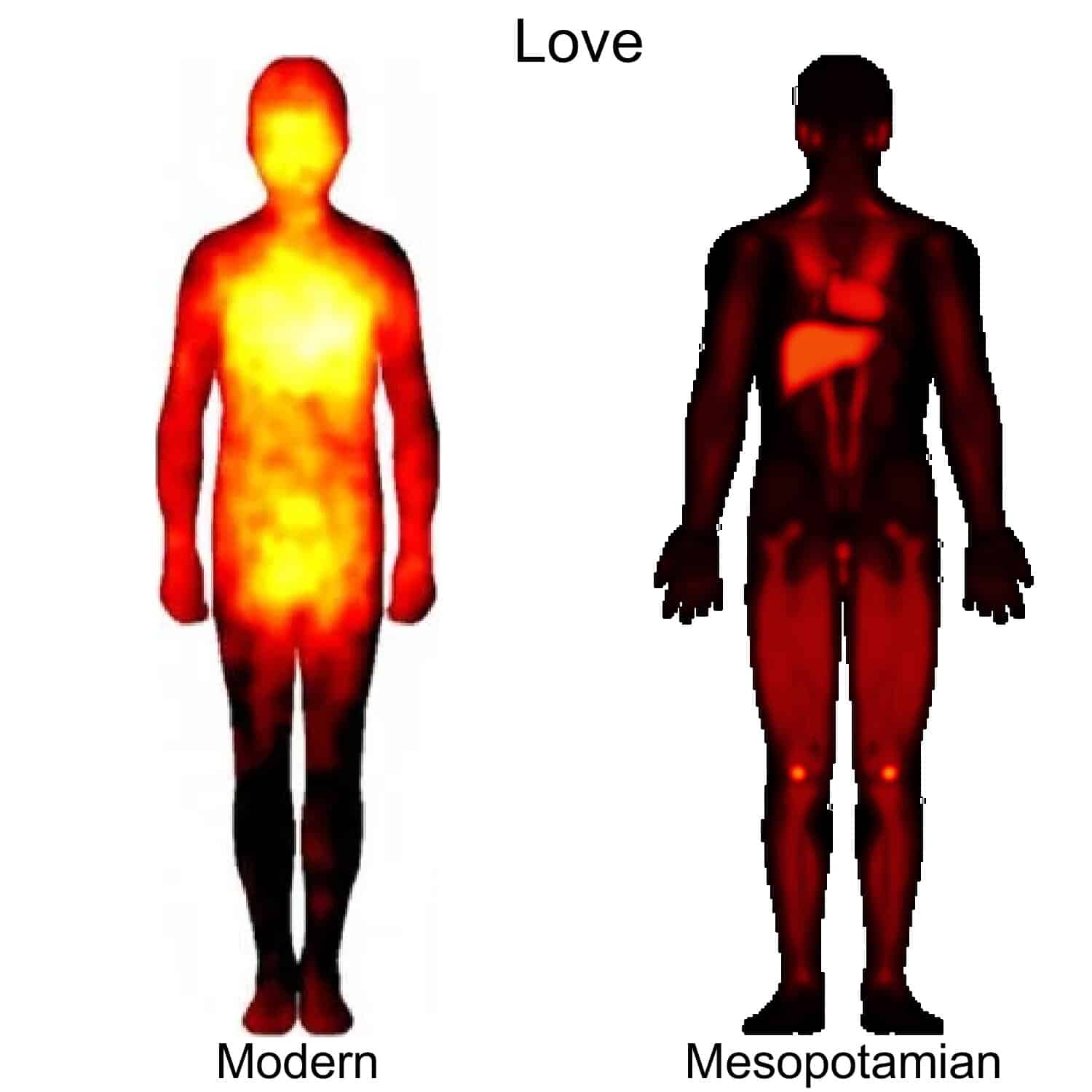

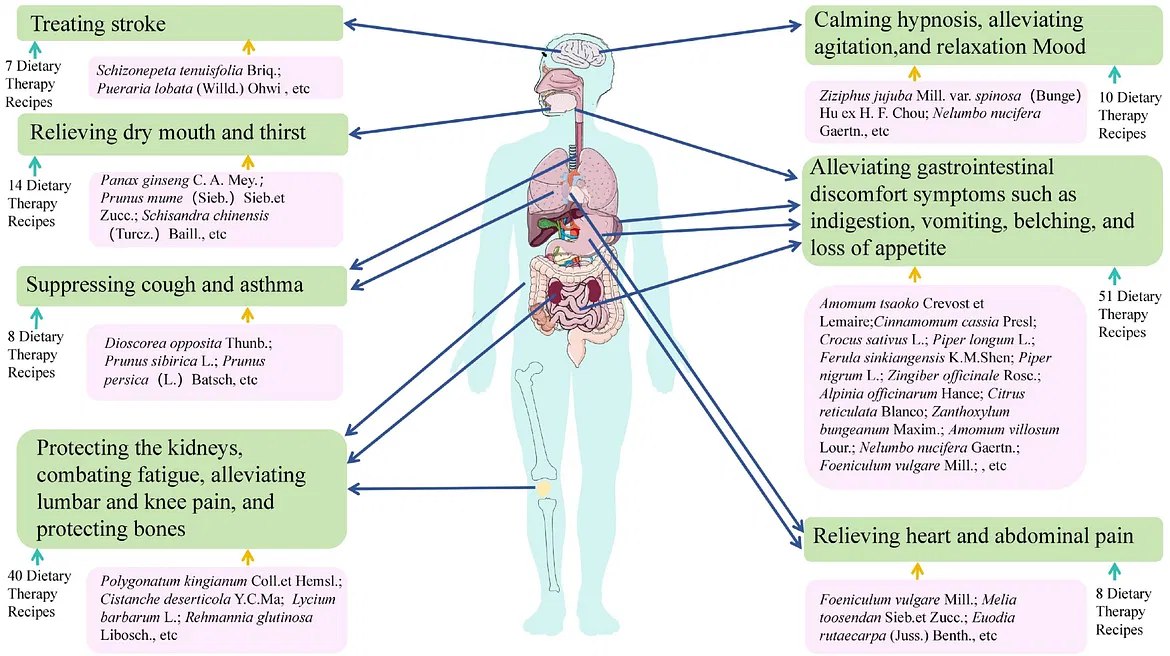

В какой части тела человек ощущает эмоции: ученые сравнили современных людей и жителей МесопотамииМеждисциплинарная группа исследователей проанализировала массив клинописных текстов, чтобы составить карты эмоций на теле жителей Новоассирийского царства. Оказалось, хотя счастье ассирийцы и современные люди ощущают примерно в одинаковых областях, гнев и любовь «переместились» по телу. Тело и мозг человека живут в непростых взаимоотношениях, а когда речь заходит об эмоциях, все становится еще сложнее. Исследователи точно знают, что эмоции напрямую влияют на организм, многие из них человек способен ощутить физически. Горе воспринимается как «разбитое сердце», влюбленность — как «бабочки в животе», гнев — как напряжение в челюсти, а стресс — как «железный обруч» на груди и голове. Но это современные представления. Всегда ли люди чувствовали — или хотя бы выражали и описывали — эмоции одинаково? Междисциплинарная группа исследователей обнаружила, что у жителей Месопотамии и современных людей представления о том, где «живут» эмоции, могут значительно различаться. Ученые проанализировали тексты Новоассирийского царства и выяснили, как люди ощущали эмоции в теле. Массив данных включал миллион слов на древнеаккадском языке, записанных на глиняных клинописных табличках, созданных с 934 по 612 год до нашей эры. Современные карты телесных ощущений эмоций собрали 10 лет назад исследователи под руководством Лаури Нумменмаа (Lauri Nummenmaa). Результаты научной работы описали в журнале iScience. В Древней Месопотамии люди уже обладали базовыми знаниями об анатомии, осознавали важность сердца, печени и легких. Эти органы, а также бедра и область рта упоминались как наиболее частые места, где человек ощущал эмоции. Карты телесных ощущений счастья у современных людей и жителей Месопотамии в значительной степени совпадают, за исключением того, что древние жители уделяли печени большее внимание. Счастье в текстах описывалось словами «открытый», «сияющий» или «полный». Различия между нами и древними особенно заметны в ощущениях гнева и любви. Современный человек ощущает гнев в верхней части тела и руках, тогда как у жителя Месопотамии он выражался через «жар», «ярость» или «раздражение» в ногах.   Любовь же ощущается нами схожим образом: она сосредоточена в грудной области. Однако в Месопотамии любовь особенно ассоциировалась с печенью, сердцем и коленями, в то время как у современных людей ощущения смещены в область головы и гениталий. Отметим, что клинопись создавали в основном писцы по заказу представителей богатых слоев общества, поэтому тексты не дают полной картины восприятия эмоций у всех жителей Месопотамии. Тем не менее клинописные глиняные таблички хранят разнообразные тексты: налоговые списки, документы о купле-продаже, молитвы, литературные произведения, а также исторические и математические записи. Вместе они предоставляют достаточно широкую описательную базу. «Еще предстоит выяснить, можно ли говорить о типичных для всего человечества эмоциональных переживаниях и всегда ли, например, страх ощущался в одних и тех же частях тела. Также необходимо помнить, что тексты остаются текстами, а эмоции — это опыт, который проживается в моменте», — подчеркнула профессор Саана Свярд (Saana Svard) из Хельсинкского университета в Финляндии, ассириолог и руководитель проекта. Ученые отметили, что хотя сравнение таких данных увлекательно, необходимо учитывать различие между современными картами тела, основанными на самоотчетах, и картами тела древних месопотамцев, построенными исключительно на лингвистических описаниях. | ↑ |

Раскрыта технология создания небесного диска НебрыУникальный артефакт возрастом более 3600 лет считают древнейшим точным изображением неба в истории человечества. Ученые много лет задаются вопросом, как в бронзовом веке удалось создать настолько искусный образец художественной ковки. Чтобы разобраться в этом, они попросили опытных мастеров изготовить копии этого небесного диска. Небра — город в центральной части Германии, примерно в 60-70 километрах от Лейпцига. Именно там в 1999 году нелегальные охотники за сокровищами нашли небесный диск. Он лежал в древнем захоронении вместе с бронзовыми мечами, топориками и великолепными браслетами. В этом месте расположено целое городище бронзового века. Находки датировали примерно 1600 годом до нашей эры. Археологи заподозрили, что металлическую карту звездного неба на самом деле изготовили на пару сотен лет раньше. Это значит, что ее хранили и передавали из поколения в поколение. Сам диск по составу в основном медный с небольшими добавками олова, никеля, цинка и мышьяка. Предположительно, для придания фону цвета неба его обрабатывали специальными растворами, это называется патинированием. Инкрустация — золотая.  Помимо легкоузнаваемых изображений Солнца, Луны и разрозненных звезд, на небе распознали рисунок созвездия Плеяд, а дуга с правого края оказалась свидетельством того, что люди бронзового века вели астрономические наблюдения: она описывает угол между положением нашего светила в дни летнего и зимнего солнцестояния. Если присмотреться, с левой стороны можно заметить след от точно такой же дуги. Она, очевидно, не сохранилась. Что означает еще одна дуга внизу, не совсем ясно. Исследователи допустили, что так могли изобразить лодку, Млечный Путь или радугу. Они пришли к выводу, что изначально диск имел чисто научный смысл, но потом его узоры стали рассматривать больше как мифологические символы. В те времена такое можно было изготовить точно вручную, поэтому ученым было интересно, как именно сделан хотя бы сам диск. В диаметре он почти 32-сантиметровый, толщина составляет 4,6 миллиметра в центре и 1,5-1,8 миллиметра по краям. Изначально отлить его таким было невозможно, заверили исследователи из Германии в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports. Они посчитали, что изделие выполнено из компактной линзовидной литой заготовки.  Ученые решили воспроизвести процесс изготовления небесного диска и обратились к кузнецам. Тем удалось сделать несколько реплик шедевра, в процессе изготовления проследив всю базовую технологию его создания. Оказалось, древние мастера должны были постепенно превращать толстую заготовку в тонкий диск с помощью ударов молота определенным образом: нужно было бить, двигаясь по спирали, от центра к краю. Заготовка при этом должна была быть раскаленной, но в процессе ковки быстро остывала. Поэтому нагрев примерно до плюс 700 градусов Цельсия и серию ударов молотом пришлось повторить в общей сложности 10 раз. Более того, для достижения требуемого вида диска понадобились молоты разного веса — сначала пятикилограммовый, потом более и более легкие. Кузнецы XXI столетия выразили восхищение тем, как было развито искусство обработки металлов еще в начале бронзового века. | ↑ |

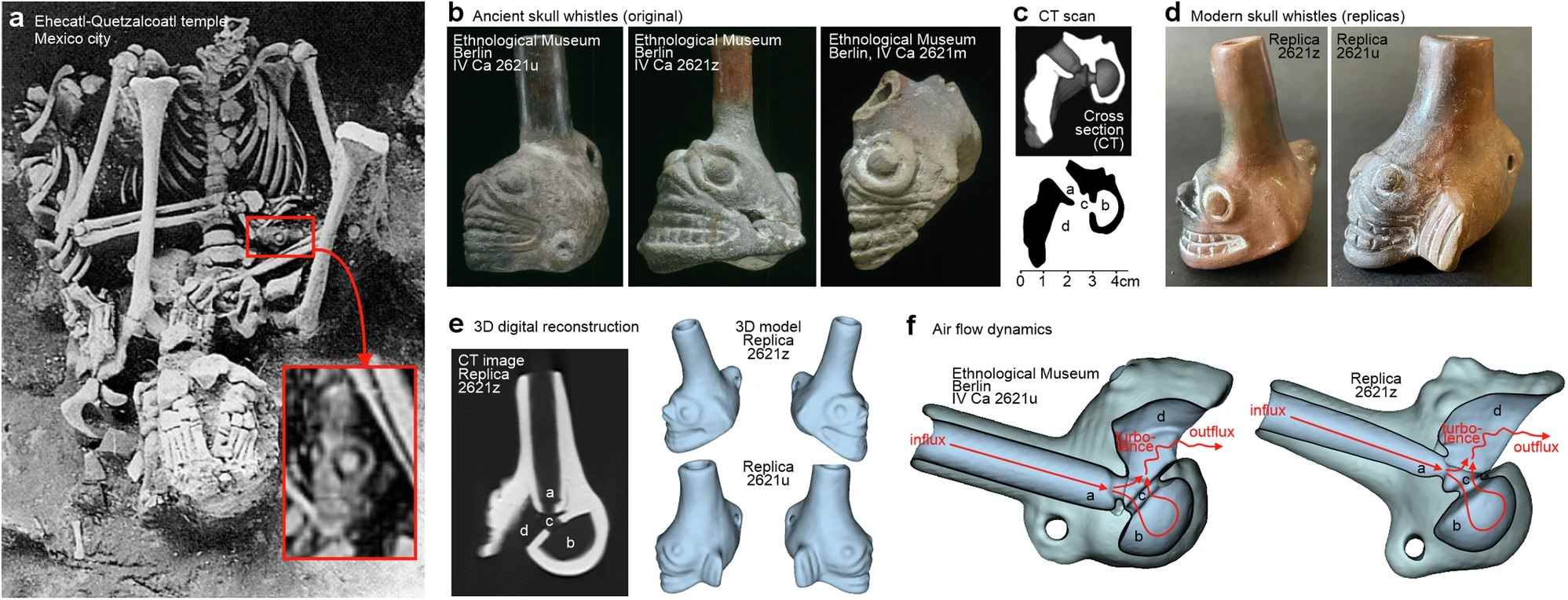

Ученые испытали ацтекские свистки смерти на современных людяхЧетверть века исследователи спорят, для чего ацтеки использовали небольшой музыкальный инструмент в виде черепа. Одни утверждают, что его звуки пугают людей, другие слышат в нем всего лишь шум ветра. Авторы новой научной работы проверили, как наши современники реагируют на звуки свистка смерти. Первый предмет, который позже назвали свистком смерти, археологи нашли в 1999 году, при раскопках храма в древнем городе Тлателолько (Мексика). В гробнице обнаружили останки молодого человека, которого, скорее всего, принесли в жертву. В руке убитого был зажат маленький свисток в форме черепа, сделанный из глины. С тех пор различные исследовательские группы нашли множество других таких предметов — в основном в ацтекских гробницах, датируемых 1250-1521 годами. Очень часто они входили в погребальный инвентарь жертв ритуальных убийств. Первую находку сочли простым ритуальным украшением, но когда их стало много, то выяснилось, что отверстия в этих предметах сделаны одинаково — как в музыкальных инструментах. Ученые попытались извлечь из них звуки и оказалось, что мнения слушателей о звучании необычного инструмента сильно расходятся.  У одних такие звуки вызывали необъяснимый страх, другие принимали это за воинственный крик человека, а кто-то вообще слышал только шелест ветра. Ученые из Цюрихского университета (Швейцария) решили узнать, как человеческий мозг реагирует на звуки, издаваемые этими уникальными свистульками. Статья с результатами их работы опубликована в журнале Communications Psychology. Для исследования набрали добровольцев, которых попросили послушать свист ацтеков. Что за предметы издают эти звуки, экспериментаторы не объяснили, то есть люди не знали о специфической истории и названии музыкального инструмента. В подлинные древние свистки смерти дуть, конечно, никто не стал. Существуют видео- и аудиозаписи, которые делали археологи и первые испытатели свистков. Авторы новой работы обратили внимание, что в настоящие свистки всегда дули со средней силой. Но нам совершенно непонятно, как сильно в них нагнетали воздух ацтеки. Поэтому, кроме аудиозаписей оригинальных свистков, ученые сделали еще записи звуков, извлеченных из хорошо выполненных реплик. В них дули с разной силой, создавая как низкое, так и высокое давление воздуха в свистке. Добровольцам дали послушать полученные звуки, при этом наблюдали за их мозговой активностью. После прослушивания людей попросили описать свои ощущения. Оказалось, эти необычные инструменты издавали звуки, которые слушатели воспринимали как неприятные и пугающие. Страх, испытанный добровольцами, был настолько сильным, что заставлял их забывать о насущных делах и немедленно реагировать на опасность. Приборные наблюдения за работой мозга совпали с этим описанием. Когда раздавался свист, участники эксперимента ощущали повышенную активность в слуховых отделах мозга. В то же время мониторинг мозговых волн показал, что слуховая кора была приведена в состояние повышенной готовности, то есть мозг воспринимал звуки свиста как угрожающие.  Исследователи считают, что ацтеки понимали пугающую природу свистков в форме черепа и находили способы использовать это в своих интересах. Вопрос: как именно? Ранее, после первых экспериментов со свистками, некоторые археологи предположили, что ацтекские воины дули в них на поле боя, запугивая врагов. Результаты исследования швейцарских ученых такое применение практически исключают: звуки одинаково действуют на всех людей, запугивая и врагов, и друзей. Авторы статьи посчитали, что, скорее всего, свистки использовались в ритуальных и церемониальных целях, поэтому неслучайно их чаще всего находят в захоронениях жертв ацтеков. Учитывая то, что было обнаружено о влиянии свистков на человеческий мозг, возможно, в них дули во время жертвенных ритуалов, чтобы отпугнуть злых духов или другие виды темных сил, которые могли напасть на умершего при переходе на другую сторону. | ↑ |

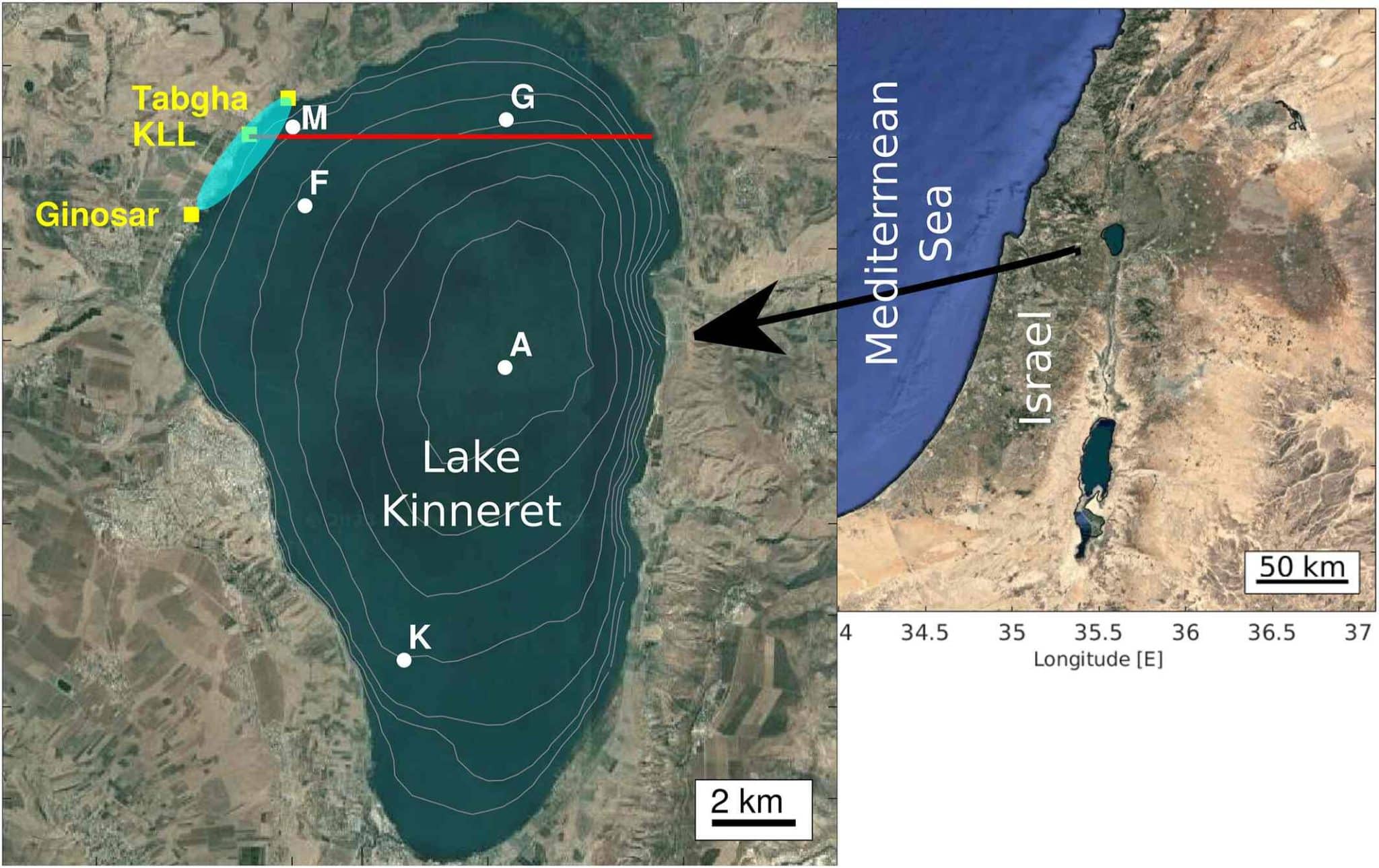

Лимнологи рассказали, как Христос обеспечил чудесный улов рыбыНа протяжении двух тысячелетий христианские богословы рассказывают пастве о чудесах, которые Иисус совершал, чтобы укрепить людей в вере. Оказалось, что некоторые из этих событий могут иметь вполне понятное и проверяемое научное объяснение. Четыре евангелиста, труды которых составили Новый Завет, описывают чудеса, совершенные Иисусом Христом до и после распятия. Только одно из них (насыщение пяти тысяч человек) упомянуто во всех канонических Евангелиях. В первых трех (синоптических) Евангелиях христианская традиция выделяет 11 чудес. В Евангелии от Иоанна — еще семь, три из которых пересекаются с событиями, описанными евангелистами Матфеем, Марком и Лукой. Есть чудеса, о которых рассказывает только одно из четырех Евангелий. Одно чудо повторяется у двух евангелистов, но случилось оно, по их мнению, в разные периоды жизни Христа. Речь идет о так называемом чудесном улове. Согласно Евангелию от Луки, Христос учил народ у озера Геннисаретского (оно же Тивериадское озеро или Галилейское море).  После проповеди он предложил Симону половить рыбу сетями, но тот отказался, сославшись на свой рыбацкий опыт и на то, что накануне они не смогли поймать ни одной рыбки. После повторной просьбы рыбаки все же закинули сети и поймали «великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась». Добычи оказалось настолько много, что две лодки начали тонуть под ее тяжестью. Так состоялось призвание первых апостолов Симона (Петра) и Андрея. Евангелие от Иоанна описывает похожий случай на берегу того же Галилейского моря, но в другое время — после распятия. Семь учеников Христа пытались наловить рыбы, однако у них ничего не получалось. Утром неузнанный ими воскресший Христос просит рыбы и, услышав отказ, предлагает снова закинуть сеть. И даже советует, что лучше это делать с правой стороны лодки. Улов превзошел все ожидания, рыбаки не смогли весь его вытащить из воды. Ученики поняли, кто подал им совет, и радовались воскрешению. По Иоанну, это третье явление Христа ученикам. Группа израильских ученых, долгое время наблюдавших за изменениями в экосистеме Галилейского моря, предложила свое объяснение эпизодов с чудесными уловами. Статья с результатами их исследования опубликована в журнале Water Resources Research. Галилейское море — самое низкое пресноводное озеро на земле, его побережье в среднем на 213 метров ниже уровня моря. Максимальная глубина — около 45 метров, примерная площадь — 165 квадратных километров. И глубина, и площадь сильно варьируются в течение года в зависимости от осадков и потребления воды. Авторы новой работы проанализировали изменения условий, в которых существует рыба в этом озере. Они спустили на разную глубину датчики температуры и приборы для измерения уровня кислорода, учли скорость и направление ветра. Кроме того, ученые обобщили устные рассказы местных жителей о случаях заморов рыбы и сравнили их с похожими происшествиями, описанными в научных работах. Особое внимание уделили эпизодам, произошедшим далеко от Израиля — на озере Эри (США-Канада) и в эстуарии реки Ньюс (Северная Каролина, США). В обоих случаях удалось установить причину гибели рыбы — острый недостаток кислорода в воде. Исследователи выяснили, что Галилейское море естественным образом стратифицировано: у него есть холодный нижний уровень с низким содержанием кислорода и верхний, более теплый, богатый кислородом слой, где и обитает рыба.  Время от времени воды с двух уровней смешиваются, в результате чего рыбам достается слишком мало кислорода, чтобы выжить на любом уровне озера. Они погибают и всплывают на поверхность. Такое происходит далеко не каждый год. Один из авторов работы 34 года занимается наблюдениями за озером, и за это время относительно массовую гибель раб люди наблюдали лишь дважды. Исследователи смоделировали условия, при которых событие становится возможным. Необходима ранняя весна с обильным цветением придонных растений близ побережья. На этот корм приходит рыба. Если при этом ничего не происходит в атмосфере над озером, то местные жители просто получают свой обычный улов. Но иногда на озере в этот период поднимаются сильные ветры, которые и выносят на поверхность воду с низким содержанием кислорода. Рыба, отъевшаяся к тому моменту у побережья, не успевает никуда уплыть и погибает. Ученые отметили, что рыба гибнет практически одномоментно. И для человека, находящегося в рыбацкой лодке, это выглядит как огромный косяк, медленно поднявшийся из глубины к поверхности, — несомненное чудо. | ↑ |

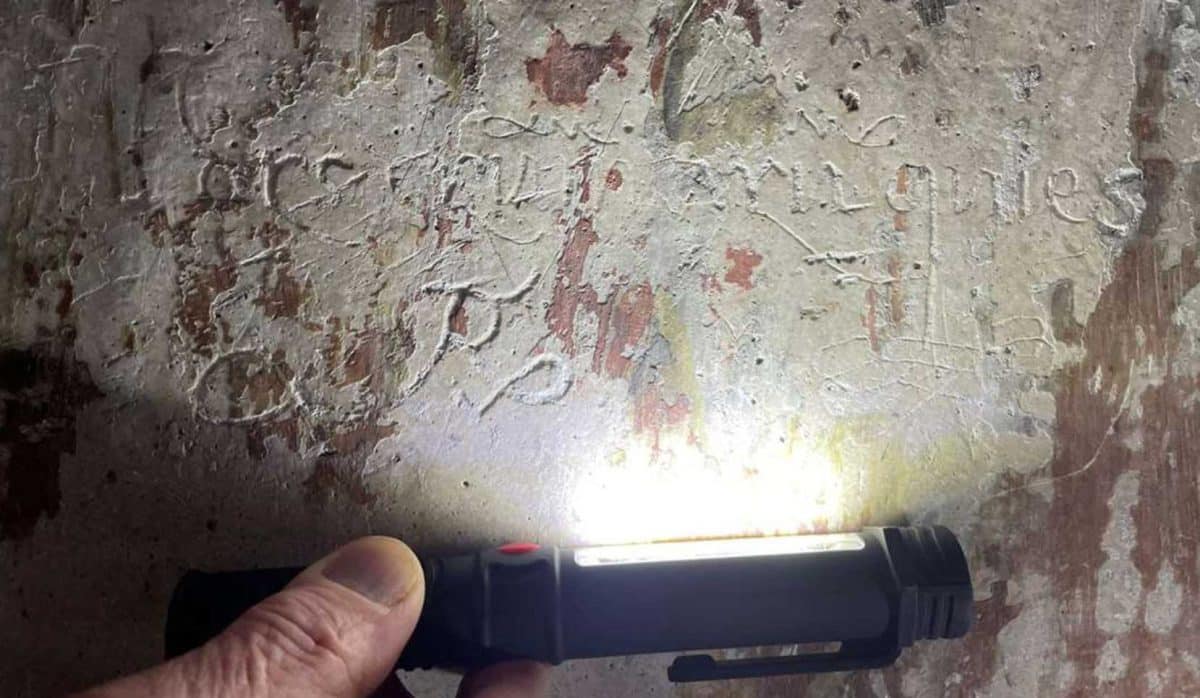

Археологи нашли в средневековом поместье «ведьмины знаки»Накануне Дня всех святых представители государственной Комиссии по историческим зданиям и памятникам Англии сообщили об уникальной находке: на стенах дома, построенного в позднем Средневековье, они обнаружили десятки символов, которые в фольклоре обычно называют «ведьмиными знаками». Только на самом деле к ведьмам они не имеют никакого отношения. Гейнсборо-Олд-Холл расположен на востоке Англии, это одно из наиболее сохранившихся позднесредневековых поместий Британии (не считая королевских). Его построил в 1460 году сэр Томас Бург. Семья Бургов была богатой и знатной, а еще вполне обороноспособной — им неоднократно приходилось защищать свои земли от жадных соседей. Король Генрих VIII дважды посещал Гейнсборо-Олд-Холл. Первый раз он побывал в поместье в 1509 году, во второй — в 1542-м, вместе со своей пятой женой, королевой Екатериной Говард.  После пребывания в Гейнсборо королеву обвинили в супружеской неверности и казнили. Связано ли это с тем, что в поместье Генрих VIII познакомился с Екатериной Парр, вдовой Эдварда Бурга (внука основателя Гейнсборо), — нам неизвестно. Но через три года она стала его шестой — и последней — женой. Позже поместье перешло в семью купцов Хикманов из Лондона, а сейчас считается государственным памятником. Внешний вид мало изменился за прошедшие столетия: это вытянутое здание с башней в северо-восточном углу. Сохранились общий зал со сложной крышей и самая полная в Британии средневековая кухня. Сотрудников организации English Heritage (Historic Building and Monuments Commission for England) заинтересовали знаки, выцарапанные или нарисованные на внутренних и внешних стенах здания. Два года они наносили на карту расположение этих знаков и пытались понять смысл. Большинство знаков находится в крыле, предназначенном для слуг. Но некоторые начерчены непосредственно в большом зале Гейнсборо-Олд-Холла. Именно на стене большого зала исследователи нашли маленькую пентаграмму, которая вполне однозначно ассоциируется с наложением проклятия. Рядом с пентаграммой нанесено в перевернутом виде имя «Хикман» (владелец поместья с 1596 года), то есть объектом магического воздействия был именно он. Практику искажения (порчи) имени при наложении заклятия широко применяли в римское и англосаксонское время, но на объектах English Heritage (Средние века и позже) раньше такие заклятия не встречались. Но все же основную часть найденных граффити и рельефов составляют так называемые ведьмины знаки, которые, в отличие от проклятия с пентаграммой, не символизируют никакого дурного воздействия. Обычно это круги с шестиугольниками из лепестков внутри — ловушки для демонов.  Такие ловушки были символами апотропической (от греческого «отвращать»), защитной магии. Считается, что эти знаки отвращают или отгоняют зло. Несмотря на название (ведьмины), они должны были защитить обитателей поместья от ведьм, демонов и проклятий. Некоторые апотропические знаки этнографы часто рассматривают как форму симпатической магии, когда, например, ритуальное опаление только что построенного здания защищает его от огня и ударов молнии: буквально «борьба с огнем с помощью огня». Более сотни таких «подпалин» обнаружили и на стенах Гейнсборо-Олд-Холла — владельцы поместья хотели защититься от пожаров.  Апотропическая магия была, по всей видимости, широко распространена в английском обществе того времени. Ее символы исследователи находят не только в старинных домах, но даже на стенах христианских храмов, начиная со Средневековья и почти до конца Нового времени. В 2019 году сотни ведьминых знаков археологи обнаружили на стенах пещерной системы в Ист-Мидлендсе (Центральная Англия), где обитали отшельники. Видимо, даже христианские монахи полагали, что слишком много защиты от зла не бывает. | ↑ |