Live: первый полет экспериментального самолета Boom XB-1 со сверхзвуковой скоростьюДемонстратор сверхзвукового самолета Boom XB-1, разработанный американской компанией Boom Supersonic, должен выполнить первый полет со сверхзвуковой скоростью. Старт запланирован на 18:45 по московскому времени. Трансляцию испытательного полета Boom XB-1, во время которого он впервые может достичь сверхзвуковой скорости, проведет бывший пилот самолетов Concorde авиакомпании British Airways Майк Бэннистер вместе с представителями компании-разработчика Boom Technology. Для этого внутри демонстратора специально установили антенну Starlink. В начале января, 10-го числа, XB-1 совершил 11-й по счету тестовый полет, высота составила 8986 метров, скорость — 1172 километра в час (М=0,95). Это чуть меньше скорости звука (примерно 1224 километра в час в воздухе при стандартных условиях). XB-1 играет роль испытательной платформы. Boom Supersonic хочет использовать ее для разработки Boom Overture — сверхзвукового пассажирского самолета, который станет своего рода преемником британо-французского Concorde и советского Ту-144. Если все пойдет по плану, Boom Overture могут начать эксплуатировать в 2030-х годах. Он будет перевозить от 64 до 80 пассажиров на борту, а путь от Лондона до города Ньюарк в штате Нью-Джерси займет всего три часа и 30 минут вместо почти 11 часов сегодня. | ↑ |

Бывшие агенты «Моссада» раскрыли детали операции с подрывом пейджеров в ЛиванеВ середине сентября 2024 года в Ливане и Сирии произошли массовые взрывы пейджеров и раций, которыми пользовались участники ливанской шиитской группировки «Хезболла». Эту операцию приписали спецслужбам Израиля, что впоследствии подтвердили в руководстве страны. Недавно стали известны детали ее подготовки и реализации: на условиях анонимности телеканалу CBS News о них рассказали двое отставных сотрудников израильской разведки «Моссад», сыгравшие важную роль в разработке плана. Как утверждают агенты, которые назвались в интервью псевдонимами Майкл и Габриэль, работа по превращению устройств радиосвязи в дистанционные бомбы началась за 10 лет до сентябрьских взрывов. Собеседники CBS News сравнили происходившее в рамках плана с событиями американского фильма «Шоу Трумана», где все оказалось искусной постановкой с актерами. Сначала участникам «Хезболлы» внедрили портативные рации со встроенными в аккумуляторы взрывателями, разработанными в «Моссаде». Чтобы след Израиля было невозможно обнаружить, устройства ввели в цепочку поставок через ряд зарубежных подставных фирм. По словам бывших сотрудников спецслужб, в итоге группировка закупила более 16 тысяч таких коммуникационных средств, на деле представлявших собой дистанционное оружие. Часть из них привели в действие 18 сентября, во время второй волны израильской операции. Однако первым этапом стал подрыв начиненных взрывчаткой пейджеров. К их созданию в «Моссаде» приступили в 2022 году. В процессе разработки взрывную силу пейджеров многократно тестировали с помощью манекенов и скорректировали, чтобы они поражали только пользователя, а не людей вокруг. Отдельно доработали рингтоны, сделав более требовательными и побуждающими вытащить устройство.  Для внедрения пейджеров использовали не только компании-пустышки, но и другие уловки, включая фейковую рекламу. Из-за вмонтированной в аккумулятор взрывчатки устройства получились крупнее и тяжелее обычных. Однако в специально созданных брошюрах и видеороликах, размещенных сотрудниками «Моссада» на YouTube, эти недостатки превратили в достоинства. Пейджеры позиционировали как лучшие в мире — ударопрочные, пыле- и водонепроницаемые, с длительным временем работы от батареи. Для пущей убедительности рекламу сочетали с фальшивыми хвалебными отзывами. Также израильская разведка обманом вовлекла в схему компанию Gold Apollo из Тайваня, у которой «Хезболла» традиционно закупала пейджеры. Думая, что сотрудничают с зарубежными фирмами, включая одну в Венгрии, тайваньские поставщики в действительности работали с «Моссадом», ничего не подозревая. Все выглядело настолько правдоподобно, что заявки на пейджеры поступали от людей, не имеющих отношения к «Хезболле». Однако всем, кроме последней, называли слишком высокую цену и никаких устройств не поставляли. Чтобы добиться доверия группировки, разведслужбы через подставную компанию наняли сотрудницу Gold Apollo, ранее работавшую с «Хезболлой». Она предложила организовать бесплатную первую партию пейджеров, якобы в рамках акции по обновлению. В дальнейшем поставки продолжили, и к сентябрю 2024 года на руках участников «Хезболлы» оказались примерно пять тысяч устройств. Взрывчатку в пейджерах активировали 17 сентября: по всему Ливану и в Дамаске сдетонировали тысячи устройств, в результате погибли не менее 16 человек, а ранения получили от трех до четырех тысяч. На другой день последовала вторая волна с подрывом раций, число раненных в которой превысило 700 человек. Также СМИ сообщали не менее чем о 25 погибших. Из-за большого числа сопутствующих жертв среди гражданских, в том числе детей, многие в мире осудили израильскую акцию, посчитав ее терроризмом. В таком ключе, в частности, высказались заместитель премьер-министра Бельгии Петра Де Суттер и бывший директор ЦРУ Леон Панетта. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт. | ↑ |

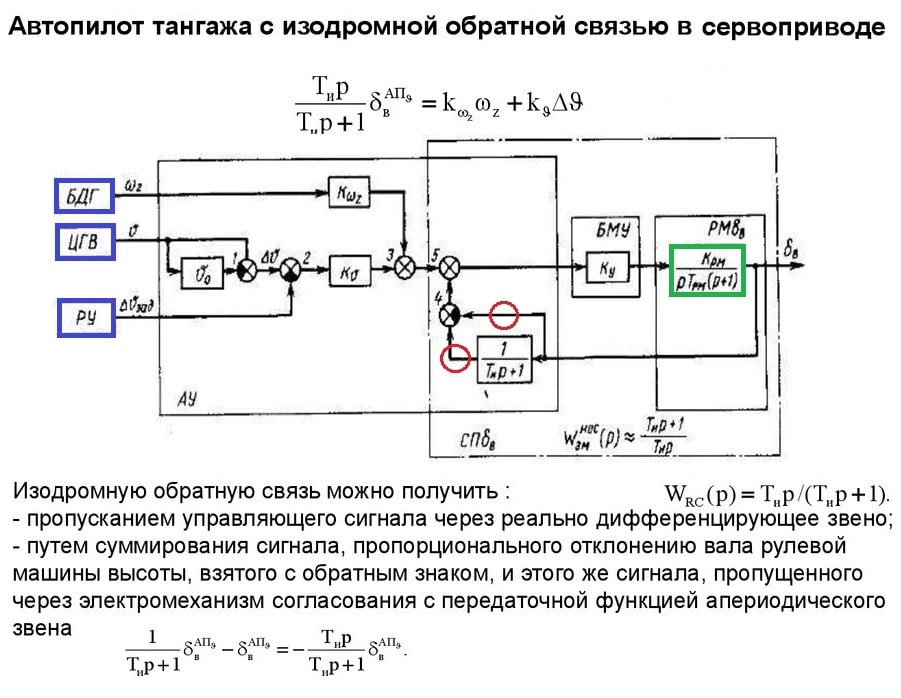

Сбить цель в космосе: тайны наведения в космосе глазами разработчикаКак сбить цель в космосе? Ответы будут разными даже для разных специалистов: каждый видит свои стороны дела. Можем ли мы, например, посмотреть на перехват в космосе глазами специалиста по динамике полета и управлению движением? Это своего рода конструктор и разработчик полета, зодчий движения и полетных ситуаций. По его полетной схеме работают конструкторы металла, создавая аппарат, и стартовые команды. Средство космического перехвата тоже полетит по его решениям. В этом случае мы увидели бы задачу со стороны динамики полета и управления, а это очень интересный взгляд. Упрощая многое, с недочетами, сделать это вполне реально. Техническая система глазами разработчика выглядит иначе, чем для других. Создатель видит в ней прежде всего клубок смыслов, исполненных в конструкции. Так он воспринимает задачи, к которым ищет решения. Еще он вооружен знаниями из специальных областей, часто закрытых для широких масс. Попробуем посмотреть на предмет его зрением, примерив на себя его ход мыслей и логику. Заатмосфера: край высот и скоростей. Что за цели будут в ней?Формальной границей атмосферы назначена высота 100 километров, а выше нее лежит космос. Все летящие там объекты движутся по законам баллистики, с малым влиянием аэродинамических сил. Их особенности движения группируются по высотам и скоростям. Низкоорбитальные спутники и боеголовки межконтинентальных ракет на предельных дальностях образуют высотный и скоростной сегмент целей: их скорости лежат в диапазоне 6,0-7,5 километра в секунду. Нижний сегмент образуют ракеты средней дальности и оперативно-тактические, а также реактивные системы залпового огня дальностью 200 километров и более — их реактивные снаряды тоже могут подниматься выше 100 километров. Важен и поток, взлетающий еще выше, включая МБР, летящие уже выше 100 километров, и их боевые ступени разведения с боеголовками. Они различны по скоростям (которые быстро растут). Сразу за атмосферой эти цели еще не разогнались сильно и не ушли высоко, их можно отнести к нижнему сегменту. Он весь состоит из элементов оружия — боеголовок и боевых ракет разных классов. И разрастается с годами быстрее верхнего, потому что он проще и первым осваивается при распространении ракетных технологий во все новые страны. На него можно ориентироваться в выборе типовых целей. Так оконтуриваются скорость и высота типовой цели космического перехвата. Их высоты — первые сотни-тысячу километров, удаление (расстояние до цели по прямой) в пару раз больше, а скорости два-пять километров в секунду. Атмосфера уже не оказывает на них ощутимого действия: слишком высоко. Цели могут маневрировать в пустоте по нескольку раз и быть групповыми. С развитием техники баллистическая цель сможет активно уклоняться от атакующей ракеты-перехватчика, динамично меняя траекторию исходя из действий этого самого перехватчика. Получится некий гибрид баллистической боеголовки и противоракеты, которая включится в дуэль, но не с задачей сбить другую ракету, как у обычной противоракеты, а с обратной — задачей избежать перехвата. Так же хорошо решаемой в акробатике ракетного боя, как и погоня. Но пока настолько развитые системы — это будущее. На сегодня маневр баллистической цели реализуют просто несколькими включениями блока боковых твердотопливных двигателей маневрирования. Перехват — это принудительное прекращение полета цели в прежнем направлении: уничтожение или отклонение траектории. Уничтожить цель в космосе можно разной «физикой». Лазером, хотя пока таких реальных боевых систем нет. Можно сделать ядерный заряд невзрывоспособным, облучив плотным нейтронным потоком его плутоний. Это критически усилит начальный уровень ядерных реакций в плутонии и вместо взрыва даст преждевременный «хлопок»; но это в теории (будет ли это перехватом, если траектория цели при «протухшем» заряде никак не изменится?). Реальный способ поражения, работающий уже сегодня, другой: механический удар. Быструю и точную доставку средства такого удара выполнит только ракета. Именно ракетный перехват — база действий в нижнем космосе. Чем бить по цели, когда подлетелиУдарная волна фугасного заряда для перехвата не годится ни в космосе, ни в атмосфере. В космосе она быстро ослабеет с разлетом газа, а в атмосфере пойдет по неподвижному воздуху, тоже быстро рассеиваясь (сверхзвуковая цель может просто улететь от нее). Для поражения в таких условиях работает кинетический удар материального тела. Осколочное поражение — классика перехвата. Конус или поток осколков попадает по цели и пробивает ее, критически нарушая ее функционирование. Готовые поражающие элементы позволяют точнее и эффективнее сформировать осколочное поле. Управляемые осколочные поля очень эффективная, интересная и развитая тема, но о ней в другой раз. Их продолжение, стержневая боевая часть, несильным взрывом раскрывает сетку из стальных стержней и «рубит» ею цель с налета. Эту же логику продолжает кинетическая боевая часть — прямое попадание в цель, но уже без сетки стержней, просто корпусом. Так в космос неожиданно пришел из авиации таран, оставаясь действенным и современным способом поражения уже на ракетно-космическом уровне. Выполняемый по принципу «сбить пулю пулей» в автономном режиме малогабаритным самонаводящимся таранным средством. И у него есть плюсы, делающие такой выбор эффективным решением. Размеры и масса кинетического перехватчика могут быть малыми, для поражения достаточно и килограмма. Встречный удар на скорости пять-восемь километров в секунду не требует взрывчатки, действуя на цель с большей силой. Не нужны боевая часть, система подрыва, звено выработки боевой команды на подрыв, аккумулятор. Не нужно определять и момент подрыва. Вся бортовая кухня и начинка сводятся к одному: совмещению своей траектории с целью до финальной встречи. Это называется наведением. Наведение через нужное поведениеВидов наведения много. Несколько методов самонаведения, несколько вариантов командного наведения, автономное инерциальное, с астрокоррекцией (по звездам) или коррекцией по GPS — все это может работать на борту нашего аппарата. Процесс наведения ведет система наведения, входящая в систему управления полетом. Как любая техническая система, она работает с погрешностью, при этом текущий промах для кинетического перехватчика должен быть меньше размера цели. То есть меньше метра. Суть наведения — в повороте траектории. Непрерывный или импульсами с частотой и количеством в сериях, сильный или небольшой, он изгибает траекторию. Изгибающей силой выступает тяга реактивных двигателей маневрирования. Для изгиба важна создаваемая тягой боковая перегрузка, которая и определит параметры поворота: направление, радиус и время. Динамика полета-1 Перегрузка — это ускорение, выраженное в g, среднем ускорении силы тяжести на поверхности Земли. Оно интуитивно удобнее в технике, и широко применяется именно в ней. Бак массой тонну в пятикратной перегрузке весит пять тонн, конструкция должна «держать» такой вес. Поэтому в ракетном деле любят оперировать перегрузкой и ее значениями. Чем отличается ракета от трамвая? Рельсы трамвая на повороте заранее проложены изогнутыми. Уходя вбок, они давят на трамвай, ведя его в сторону и создавая боковую перегрузку, тянущую, соответственно, вбок. У ракеты причина и следствие маневров обратны трамвайным. На борту ракеты создается боковая перегрузка, которая сгибает траекторию в поворот. И он выходит таким, какова перегрузка: с возрастанием она уменьшает радиус и время поворота. Траектория ракеты поворачивает вследствие созданной на борту боковой перегрузки. Атмосферные ракеты (зенитные, «воздух — воздух» и другие) ради маневренности создают огромную боковую перегрузку до 40-90 g. Их корпус толкают вбок мощные силы давлений сжатого воздушного потока (ракета ставится в нем под углом атаки).. В космосе наружных давлений нет, как ни крути корпус; и перегрузки нужны не меньшие. Там работают только реактивные двигатели маневрирования. Несколько сопел с разных сторон аппарата создают боковую силу тяги. Возможны и группы двигателей разной мощности: мощные поворачивают сильнее и быстрее, слабые точнее. Перегрузка зависит не только от двигателей. Уменьшение массы аппарата увеличит перегрузку от той же тяги. Ведь перегрузка — это ускорение, отношение тяги двигателя к массе аппарата. Больше перегрузка — быстрее и круче повороты; малая масса аппарата повышает его маневренность. Так возникла идея отдельного от ракеты легкого, компактного и маневренного кинетического перехватчика, работающего на конечном участке полета до цели за атмосферой. Ракета поднимает его в космос и разгоняет прямо на цель, после чего отделяется. Дальнейший полет — самостоятельная работа перехватчика в его высокоточных движениях. Для успеха которых ему потребуется многое. Где цель? Найди ее точнейНапример, нужны данные о цели — где она и как движется. Видеть цель можно в радио-, оптическом, ультрафиолетовом или инфракрасном канале. Оптический слабо работает в теневой зоне Земли (темно). В радиолокационном действует старое доброе правило: мощнее излучение — точней изображение. Мощность радиолуча определит и дальность обнаружения цели. Однако растет масса передатчика и элементов питания, снижая боковую перегрузку и маневренность перехватчика. Можно вынести излучающие мощности и массу на верхнюю ступень ракеты. За атмосферой она летит в свободном полете так же, как и перехватчик, одинаково тормозясь в равном для обоих местном гравитационным поле. Поэтому ступень ракеты летит где-то поблизости с перехватчиком. Можно разместить на ней радар подсветки цели, и отраженный сигнал будет принимать перехватчик. Приемник займет минимум массы по сравнению с излучателем и его питанием. Но это потребует долгой, до перехвата, ориентации ступени ракеты на цель. Проще облучать цель с намного более мощного наземного или корабельного радара. Достаточно надежен инфракрасный канал. Задача теплового наблюдения отдельных тусклых целей в космосе не всегда простая, но она решается. Факелы разгонных ступеней МБР достаточно ярки в этом диапазоне. Двигатели же боевой ступени разведения могут работать на сжатой углекислоте или азоте, не давая огня, тепловой яркости и видимости. Но корпус ступени еще не успеет остыть после старта, и будет неплохо светиться на своей температуре в инфракрасном диапазоне. А тепловой сенсор можно охладить жидким азотом для повышения качества зрения. Инфракрасные головки самонаведения компактны, легки, точны и чувствительны; они вполне подходят на роль «глаза» ракеты-перехватчика. Фильтр Калмана: математика для полетов «Аполлонов»По данным о положениях и скоростях перехватчика и цели строится процесс сближения и управления движением перехватчика. Алгоритмы анализа данных и выработки управляющих команд используют специальную математику. Например, фильтр Калмана — система дифференциальных уравнений для расчета апостериорной (значит по фактическим наблюдениям) плотности вероятности и набора значений математических ожиданий. В итоге её работы можно получать оптимальную (то есть с минимальной среднеквадратической ошибкой) и непрерывно обновляемую оценку положения и вектора скорости цели в условиях, когда цель видна плохо: нечетко, в помехах, или отрывочно с перерывами. Помехи в любом канале наблюдения будут всегда, независимо от типа канала, потому что Вселенная не пустая. В поле зрения помимо цели всегда будет что-то еще, видимое в этом канале. Оптическом, тепловом, радиолокационном, акустическом, сейсмическом, гравиметрическом, любом. Мир виден в любом канале наблюдения, и цель видна в нем влитой в фон всего другого наблюдаемого. Зашумлено, затуманено, засвечено, зацвечено, затенено, размыто, приглушенно: помехи живут везде и бесконечно разнообразны. Кроме того, точные значения координат могут быть «размыты» сильным блеском самой цели: чистый фон, отсутствие наблюдаемого прочего, могут заставить цель выглядеть «ярче». Тогда размытость цели своим большим блеском возместит отсутствие помех чистого фона. И сам «глаз» тоже даст свои помехи, каким бы он ни был конструктивно. И помех станет еще больше в случае его не совсем верной работы. Уточнение положения цели, наблюдаемой со всеми этими сложностями, и может дать фильтрация Калмана. Но уточнить этот фильтр может не только текущие положение и скорость, но и их самые верные (оптимальные) прогнозы для будущих моментов времени. То есть он способен предсказать наиболее вероятную траекторию цели с наименьшей ошибкой. Эти прогнозы непрерывно уточняются двухшаговым алгоритмом работы фильтра по текущим наблюдениям (экстраполяция — уточнение). Фильтр Калмана лишь один пример; его можно дополнить математическим линейно-квадратичным регулятором (совместно с которым работает фильтр Калмана), и другими. Не будем дальше углубляться в математические термины; оставим гауссовское управление, матрицу дисперсий, динамику вектора состояния и оценку его плотности распределения, и многое другое, при всем понятном интересе к ним. Все это отнюдь не разработки XIX века. Рудольф Калман предложил и включил свой фильтр в компьютерную систему навигации пилотируемых «Аполлонов». Википедия напомнит: «Фильтры Калмана оказались критически важными для реализации навигационных систем подводных лодок ВМС США с ядерными баллистическими ракетами на борту, в навигационных системах крылатых ракет, например, «Томагавков». Он также использовался в навигационных и управляющих системах проекта NASA «Спейс шаттл», используется в системах управления и навигации МКС». Разделы и главы высшей математики с подобным специальным содержимым весьма интересны, особенно развивающиеся направления. Часть такой математики открыто не публикуется, часть засекречена. Подобные области математики зовутся в профильных организациях спецглавами и спецразделами высшей математики (смотрите фото). Примерно такая математика будет работать и на перехватчике. Непростая УТС путь проложит до небесПомимо спецматематики есть важная и насыщенная теория, называемая «управление в технических системах», или УТС. Она видит техническую систему как группу взаимосвязанных звеньев, включающих объект управления. Основная идея УТС — реакция звена на сигнал или команду величиной в единицу. Получив воздействие резкой ступенькой в одну единицу, звено реагирует на него — через некоторое время (время реакции) переходит в новое установившееся состояние. Переход может сильно различаться для разных звеньев. У одних он пойдет долгим пологим возрастанием до установившегося уровня. У других состояние изменится быстрым, крутым и «зашкаливающим» всплеском, который поднимется высоким горбом волны, а затем плавно снизится до установившегося нового состояния. Оба звена пройдут (каждое за свое время) через свои переходные состояния, у одного долго растущее до установившегося, у другого сходу превышающее его. А возможны и затухающие колебания на пути к установившемуся состоянию. И незатухающие — свойства звена и его поведение после воздействия входящей единицы могут быть самыми разными. А подавая команды в несколько единиц, получим реакцию звена на управляющую команду в широком рабочем диапазоне. Несколько последовательно или параллельно связанных звеньев дадут на выходе реакцию последнего звена, обычно объекта управления. Ее величину и характер нарастания этой реакции — то есть поведение объекта управления — можно определить по математическим правилам и формулам, описывающим закономерности в этой области. Можно добавить обратную связь от любого звена в цепочке на любое предыдущее, сделав ее отрицательной или положительной. Это зацикливание усложнит реакцию (и изменит ее время) объекта управления на воздействия на звенья системы. Обратных связей от разных звеньев цепочки к разным предшествующим звеньям бывает несколько, или даже много, до густых дебрей. Как и несколько «входов» в разных местах. Пример системы с пропорционально-интегрально-дифференциальным регулятором (ПИД-регулятор), содержащей три звена (сверху вниз пропорциональное, интегральное и дифференциальное, это видно в каждом звене по формуле, описывающей поведение звена), объект управления и отрицательную обратную связь. Такую систему звеньев тоже можно объявить звеном со своими сложными свойствами. Его реакция на входящее воздействие задается правилами и формулами, поэтому она закономерна и ее можно точно рассчитать. Поведение звена может обладать новыми характеристиками — например, быть устойчивым или неустойчивым; или до одного уровня входящего воздействия устойчивым, а выше этого уровня неустойчивым. Неустойчивость означает отсутствие установившихся конечных состояний, реакция звена «идет вразнос» в той или иной форме. В итоге не выходит достичь нужного установившегося состояния системы в нужный момент времени: управление неэффективно. Переход от устойчивости к неустойчивости определяется специальными критериями устойчивости Ляпунова, Гурвица, Рауса, Михайлова, Найквиста и другими.  Пример более сложной системы управления по тангажу: больше звеньев, 3 входа (слева, выделил синим), две обратных связи (отметил красными кружками). В каждом звене написан его закон поведения или функция. Формула сверху схемы выражает закон поведения объекта управления, самого правого звена (выделил зелёным). Это РМВ, рулевая машина высоты, привод, задающий положение аэродинамической поверхности или угол поворота сопла, управляющих задиранием носа летательного аппарата выше или ниже горизонта. Конкретно эта система стоит на канале управления по тангажу транспортного самолёта Ил-76. Звеньев может быть несколько десятков или тысяч, а свойства и поведение системы из них — чрезвычайно сложными, хотя расчетными и известными. Перед последним звеном формируется управляющее воздействие, идущее на объект управления и приводящее его в точно рассчитанное нужное состояние. Он тоже входит в систему, связанный с ней всегда как входящей, так и обратной связью. Ею объект управления и воздействует и присутствует в системе, влияя на ее динамику. А системе нужны данные от объекта управления, чтобы знать его состояние и действовать верно. Без обратной связи управление пойдет вслепую и станет невозможным. В нашем случае итогом управления перехватчиком станут его текущие ориентация, величина и направление скорости, траектория, положение относительно цели, параметры сближения с ней, et cetera. На этом оставим УТС, хотя многие важные моменты мы даже не упомянули. Но иначе есть риск никогда не закончить краткий осмотр начал теории управления. И хотя она с первого взгляда кажется непонятными техническими дебрями, это и есть часть процесса перехвата в более детальном рассмотрении. «Время, вперед!»Для повышения точности управления движением нужно увеличить быстродействие звеньев системы управления полетом. Это и выбор быстрых алгоритмов работы, и быстродействие измерительных систем, электронной начинки, исполнительного сегмента: реактивных двигателей и системы подачи рабочего тела. Возможно, потребуется не миллисекундный, а микросекундный (одна миллионная секунды) масштаб времени, в котором строится работа звеньев. Микросекундное время не такая простая штука, как миллисекундное. Последнее используют при испытаниях ракет, его дают приемные пункты системы единого времени ПП-СЕВ, питающих миллисекундным временем всю остальную регистрирующую технику. Сбоку каждого кадра пленки фототеодолита оптической станции траекторных измерений ФРС-2, работающей по оптической цели(например, боеголовке в атмосфере), всегда пропечатано на вращающейся шкале текущее миллисекундное время. Без него станции поставят двойку по боевой работе, потому что кадр без точной привязки времени не читаем, траекторная информация утеряна. Микросекундный масштаб применяют в других делах, где большая выделяемая мощность оставляет мало времени для управления процессом. Микросекунды используется в управлении ядерными зарядами, требующими высокой точности действий. Такой масштаб времени может понадобиться и для управления движением перехватчика ради точности наведения. Максимальное быстродействие будет особенно необходимо при значимых углах пересечения траекторий цели и перехватчика. Ракурс перехвата: легко, сложнее, трудноватоВ самом деле, ракурс перехвата, или взаимные направления движения цели и перехватчика, определит его сложность. Простейший (и этим особый) случай заключается в точно лобовом сближении. Тогда траектории цели и перехватчика совпадают в одну общую линию, а цель все время находится прямо впереди по курсу полета перехватчика, занимая одну и ту же точку в небе и центр поля зрения. Нет необходимости ни в маневрировании, ни в расчете момента встречи: раньше или позже в этой ситуации лобовой удар неминуем. В реальности траектории цели и перехватчика будут пересекаться (конечно, в случае успешного наведения) под некоторым углом. И важно обеспечить одновременное прибытие цели и перехватчика в общую точку пересечения путей. Это потребует регулирования скорости не только по направлению (изгибов траектории для создания общей точки), но и по величине, чтобы не опоздать и не проскочить общую точку раньше цели. С приближением цели она все быстрее смещается в поле зрения перехватчика, а изгиб его траектории при самонаведении усиливается: боковая перегрузка возрастает, достигая максимальных значений к моменту встречи. В зависимости от метода наведения возможен и финальный отрезок без перегрузок. Но только если это наведение безошибочно; в реальности при сближении взаимное движение уточняется, и коррекции перехватчика необходимы. Отсюда разная вероятность перехвата с разных ракурсов: на лобовых курсах маневры могут снижаться до минимума, упрощая наведение и повышая эффективность перехвата. А перехват сбоку труднее и снижает вероятность попадания. Нельзя гарантировать, что перехватчик в любом случае собьет цель. Он отработает с той вероятностью попадания, какую задаст ситуация сближения и его действия. Вероятность должна быть достаточной для постановки технической системы на вооружение. Ракета: полет до нужного моментаКакой ракетой запускать перехватчик? Разогнаться после старта надо быстрее, чтобы свободный подъем на сотни километров в тормозящем гравитационном поле оставил на тамошней высоте несколько километров в секунду скорости. Да и цель скоростная, времени на полет к ней мало. Твердотопливный двигатель обеспечит стартовые перегрузки уровня 100 g, заодно почти обнуляя гравитационные потери разгона. Управление ракетой в атмосфере возможно аэродинамическое, через обтекание корпуса и рулевых крыльев. За стратосферой воздух слишком разрежен для аэродинамических сил. Управление станет газодинамическим, с использованием поворота тяги двигателя, газодинамических рулей, погруженных в поток из сопла основного двигателя, отклонением части реактивной струи, или небольшими отдельными двигателями. Управление ракетой будет отличаться от управления перехватчиком. Прежде всего тем, что ракета полетит не сразу точно к цели, как позже перехватчик, а в расчетный район, который может отстоять от текущего положения цели на многие десятки километров. Поэтому ракета не будет использовать самонаведение, для которого нужно непрерывно видеть цель (тем более находящуюся еще далеко). Ракета использует командное наведение, где управляющие команды вырабатываются наземным (или корабельным) центром и передаются на борт ракеты. Это требует канала связи, его аппаратура увеличит массу ракеты, а сам радиоканал, при всех шифровках сигнала, может быть входом помех. Можно комбинировать наведение ракеты сочетанием инерциального и командного наведения, дополняя астрокоррекцией, GPS и прочее. Динамика полета — 2Ракета должна вмещать топливо для достаточной энергии на высоте перехвата. Но подъем на высоту и разгон — это еще не все; энергию можно тратить и на повышение точности перехвата. Для этого добавим запас топлива для завода ракеты на «более встречный курс»; на котором, как мы помним, выше вероятность перехвата. Поэтому стоит провести в небе дугу с заходом в центр передней полусферы цели, и этим существенно упростить попадание. Так вопрос улучшения перехвата можно решить энергетически, добавочным топливом на перемещение перехватчика в пространство перед целью. И это эффективное ухищрение разработчиков траектории полета, дающее боевой выигрыш. Оптимальная траекторная дуга выходит не круговая, а скорее гиперболическая, со спрямленными сторонами, как деревянный хомут над конем: над холкой самый изгиб. Он приходится на область разворота навстречу цели. Туда нужно добраться побыстрее от старта, придется лететь попрямее. Ракета заходит в область пространства, лежащую сильно впереди движения цели и ближе к ее прогнозной траектории. Там хороший встречный ракурс с целью, и там ракета успевает довернуть навстречу цели и лететь уже прямо на нее, вскоре отделив перехватчик. Примеры систем внеатмосферной борьбыПервые ракеты для заатмосферного перехвата летели туда по энергии нормально, по точности плохо: их наведение, из-за малой точности, не давало сбить цель осколками. Поэтому на них ставились специальные (ядерные) боевые части. Они компенсировали промах приличным радиусом ядерного поражения. Ракета 51Т6 «Азов» советского комплекса А-135 «Амур» с максимальной высотой поражения 670 километров имела длину/диаметр 20/2,5 метра и массу примерно 40 тонн (осредняя разные данные). Она снабжалась термоядерной боевой частью мегатонного класса: термоядерная мощность и ее разница не так много весят, можно на них не экономить. Прошло время, и трехступенчатая противоракета SM-3 (разработки Raytheon, стоящая на вооружении нескольких стран) показала другие характеристики: при высоте поражения 1500 километров и длине/диаметре 6,5/0,5 метра она имеет массу всего полторы-две тонны (в вариациях). Ракета заводится на цель по командам корабельного комплекса базирования, и делает это поэтапно. Первые две ступени разгоняют ракету и выводят ее за атмосферу, заводя на встречный курс с целью. Двигатель третьей ступени работает импульсами для точного управления по скорости и обеспечения встречи с целью. После ее работы отделяется кинетический перехватчик с инфракрасным самонаведением и получением подсказок с корабля для поиска цели. Он оснащен матричной двухдиапазонной тепловой головкой самонаведения с криогенным охлаждением, обнаруживающей цель с удаления 300 и более километров. В ходе наведения перехватчик может отклоняться до 3-3,5 километра в сторону от своей начальной траектории. И делает это с помощью твердотопливной двигательной установки маневрирования и ориентации ТDACS массой всего пять килограммов. Ее работа с точки зрения динамики полета интересна и красноречива. Опишем ее. Твердотопливный газогенератор с несколькими зарядами топлива дает газ высокой температуры (2000 градусов Цельсия) и давления. Быстродействующие клапаны перепускают газ в блоки реактивных сопел с частотой 200 герц, то есть работа сопел происходит до 200 раз в секунду. Это и есть миллисекундное время работы конечных устройств, одиночное срабатывание сопла за пять миллисекунд. Такое время занимает конечное исполнение команд рабочими органами, клапанами и соплами. Перед этим идет процесс измерения движения перехватчика, положения цели, работа математики, обеспечиваемая несколькими бортовыми процессорами и другие действия. Весь этот цикл укладывается в пять миллисекунд, что говорит о куда более высоком быстродействии бортовых систем: они работают на микросекундном уровне времени. Российский комплекс заатмосферного перехвата А-235 «Нудоль», приходящий на смену А-135, еще проходит испытания. Наряду с уже знакомыми нам модернизированными ракетами 51Т6 в его состав будут входить и другие ракеты, способные к неядерному перехвату. В силу засекреченности пока невозможно привести их параметры и детали работы, подобно SM-3. Возможно, какие-то параметры могут превосходить американский аналог. Успешных испытательных пусков проведено уже более десятка. В одном из них, 15 ноября 2021 года, был уничтожен отработавший свой ресурс спутник «Космос-1408» на высоте около 650 километров. Судя по множеству итоговых фрагментов спутника, это был удар кинетического перехватчика. Увы, это засорение космоса; но, если просто посечь цель осколками без разрушения на куски, радары не смогут определить, поражена цель или нет. Придется запускать по ней новые ракеты, до радарного подтверждения поражения цели через наблюдение ее фрагментации. В разбивании цели на куски еще один плюс кинетического перехватчика — такое действие дает доказательство поражения. Технических систем, способных к перехвату в космосе, намного больше этих трех примеров. Оставим их перечисление и сравнительный анализ из-за множества деталей, в которые пришлось бы углубляться. Многие из этих систем находятся на боевом дежурстве, работают сегодня, иногда ставя боевые рекорды. Недавние вести из космического поднебесьяБоевой перехват на рекордной высоте провел 9 ноября 2023 Израиль. Баллистическая ракета «Буркан-2», потомок советского «Эльбруса» (Scud-B по западной классификации) была запущена с территории Йемена по Израилю в режиме боевого применения. Ее дальность достигает 1000 километров, что относит ее к ракетам средней дальности. Израильский радар EL/M-2080 «Грин Пайн» засек пуск и передал параметры движения автоматической системе управления ПРО «Голден Цитрон», рассчитавшей перехват с выдачей данных стартовым комплексам ракетной базы Таль Шакар. Откуда взлетела двухступенчатая твердотопливная противоракета «Хец-3» («Стрела-3») и вывела в область перехвата кинетический перехватчик, оснащенный инфракрасным телескопом. Встреча с целью произошла на встречном курсе со скоростью сближения около шести километров в секунду и на высоте несколько ниже 100 километров. Многие сразу назвали это первым боевым перехватом в космосе, но данные по высоте разнятся, звучат оценки и 80 километров — тогда формально это не космический перехват. С точки зрения физики среды и динамики полета для сближения и наведения разница высот 80 и 100 километров невелика и не влияет на перехват. Если это и не первый боевой в космосе, то все равно самый высотный боевой перехват. А 12 декабря 2023 успешный испытательный заатмосферный перехват провели США. Ракета-мишень с параметрами движения ракет средней дальности была запущена с воздуха из района Гавайев. С базы Ванденберг на берегу Калифорнии, входящей в Западный ракетный полигон, взлетела противоракета GBI разработки Boeing. Она входит в наземную систему противоракетной обороны на срединном участке полета цели GMD и стоит на боевом дежурстве (и это пятый пример систем заатмосферного перехвата). Трехступенчатая твердотопливная ракета длиной 17 метров и массой 13 тонн обладает высотой поражения до 2000 километров при удалении цели до 5500 километров. Ее заатмосферный кинетический перехватчик уничтожил цель в космосе на расстоянии 1000 километров от побережья Калифорнии. Этот перехватчик стоит более детального взгляда. Изделие EKV от Raytheon имеет диаметр 0,6 метра, длину 1,4 метра и массу 64 килограмма. Он маневрирует с помощью системы сопел, работающих на сжатом азоте, используя электронно-оптическую систему наведения с комплексной защитой от подсветок. Его скорость исключительно высока — 10 километров в секунду. При встречном ударе по цели, имеющей собственную скорость в шесть-семь километров в секунду, итоговая скорость столкновения достигнет 16-17 километров в секунду. Выделяемая энергия будет соответствовать взрыву тонны тротила. Она не только достаточна для поражения цели, но и испаряет ее фрагменты и осколки, практически не оставляя кусков, опасных для спутников. И это еще один интересный подход к перехвату в космосе. «Еще одно, последнее сказанье, и летопись окончена моя»В вопросы заатмосферного перехвата можно погружаться бесконечно; чем дальше, тем сложнее детали, но одновременно интереснее. Сбивать можно разным выбором технических решений, иногда выборы эти противоположны. Мы постарались увидеть различия между возможными вариантами, а через них — объемность и широту области. Газ для сопел маневрирования может быть горячим пороховым и холодным азотом. Канал наблюдения цели — и тепловым, и электронно-оптическим, и радиолокационным. Длина и масса ракет отличаются в десятки раз; скорости перехватчиков, высота и дальность поражения в разы. И все это работает, воплощая самые разные замыслы разработчиков в конкретных изделиях. Что дальше? Развитие перехватов, отработка новых идей, концепций и технических решений продолжается непрерывно и интенсивно. США могут вернуться к программе Multiple Kill Vehicle для нескольких кинетических перехватчиков в одной ракете: что раньше было малоэффективным, может стать эффективным на новом технологическом уровне. Или при широком появлении групповых целей — адаптации и распространении технологий разделяющихся боеголовок уже для ракет вроде «Скадов» и прочих оперативно-тактических ракетных комплексов и систем средней дальности. Израиль, обладатель целого ряда ракетных комплексов, продолжит развивать противоракетную оборону. Ракетное оружие, выходящее за атмосферу, становится доступно все большему ряду стран-операторов. Поэтому разработка вариантов защиты от него будет лишь ускоряться. Какие новые подходы и технические системы реализуются для заатмосферного перехвата, в каких плоскостях и гранях задачи — покажет будущее. | ↑ |

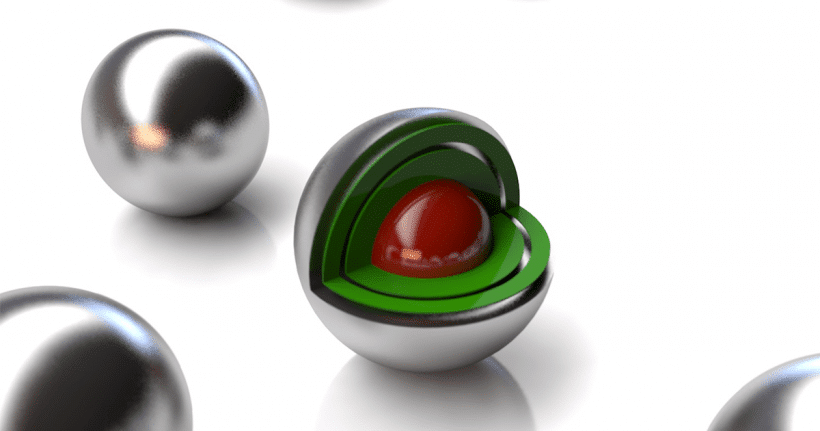

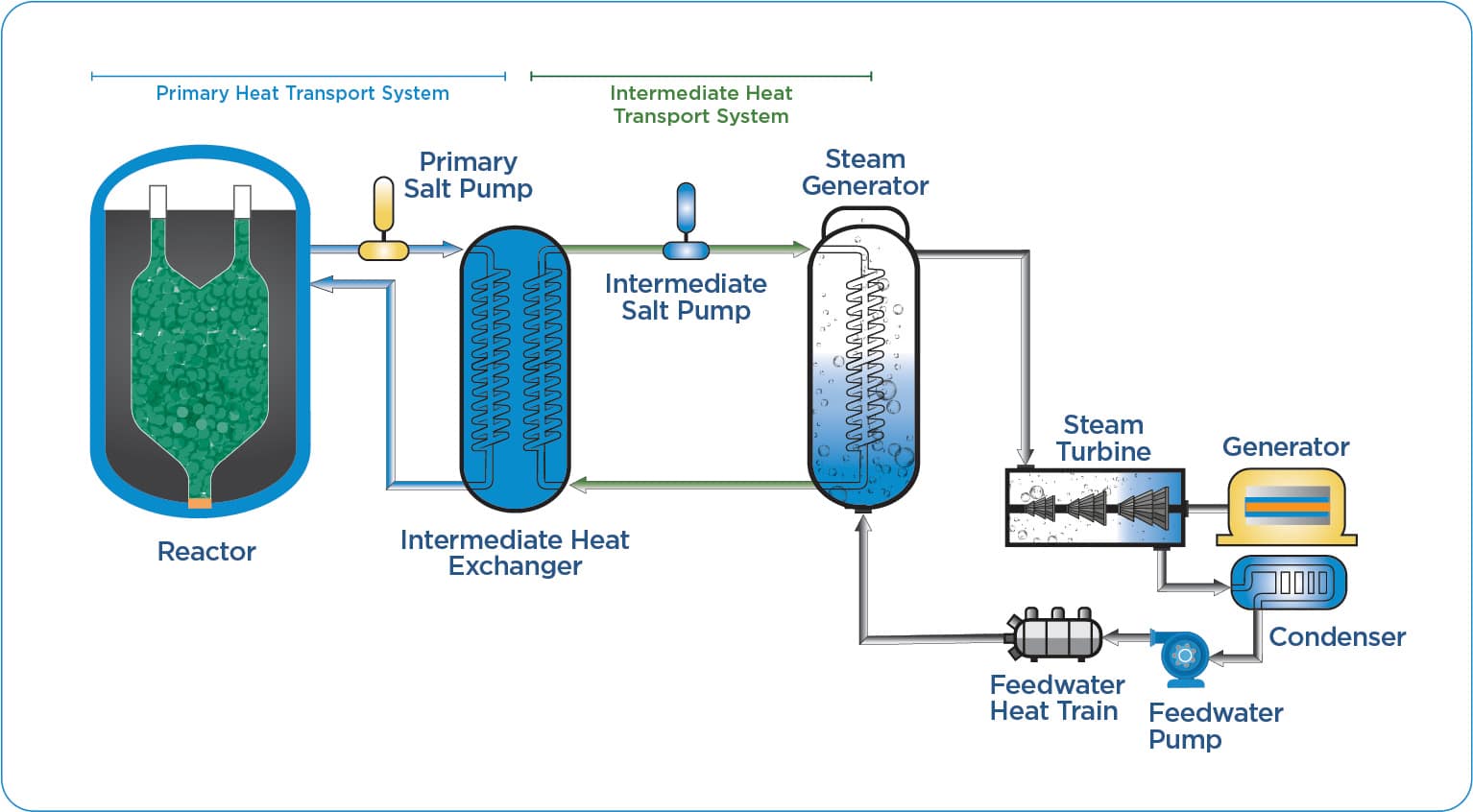

В США начали строительство принципиально нового атомного реактора на расплавленных соляхПроект «Гермес» стал первым нелегководным реактором в США за полвека. От жидкосолевых реакторов других стран его отличает необычная схема с использованием соли только для охлаждения реактора, а не как растворителя для ядерного топлива в активной зоне. В 1960-х в США построили первые экспериментальные жидкосолевые реакторы. Ядерное топливо там растворяли в соли с общей формулой FLiBe. Такое решение позволяло удалять часть топлива («отработавшего») и добавлять взамен новое прямо во время работы реактора, без его остановки для перегрузки топлива. Кроме того, соль легко грелась до плюс 700 градусов Цельсия, что позволяло получать высокий КПД (на 30-40% выше, чем в тогдашних водо-водяных реакторах). Соль доводилась до высоких температур при давлении около одной атмосферы, а не при 150-200, как в водо-водяных реакторах. Поэтому оболочку реактора делали не толстой, словно линкорная броня (и как у обычных современных реакторов), а толщиной всего в несколько сантиметров. Однако у тех реакторов были и большие недостатки: соль с ядерным топливом имела высокую коррозионную активность. В случае использования для передачи тепла вне первого контура создавалась наведенная радиоактивность в трубопроводах и теплообменниках. Выделялось и большое количество трития (из литиевого компонента соли), что тоже создавало коррозионные и радиационные проблемы для конструктивных элементов реактора. Теперь американская компания Kairos Power начала строительство демонстрационного реактора малой мощности «Гермес», в котором жидкосолевую концепцию серьезно изменили. Ядерное топливо будет не растворено в соли, а упаковано в TRISO — шарики, в которых топливо (оксид урана) заключено в оболочку из пиролитического графита, покрытого карбидом кремния, поверх которого наносят еще один слой пиролитического графита.  Ядерная реакция там запускается за счет торможения тепловых нейтронов графитом, то есть это реактор на медленных нейтронах. С одной стороны, это минус, поскольку ранее жидкосолевые реакторы были на быстрых нейтронах — могли работать реакторами-размножителями, нарабатывающими делящийся плутоний из неделящегося урана-238. Но в теории у новой конструкции есть и плюсы. Соль FLiBe, окружающая стальную емкость с шариками TRISO, не содержит ядерного топлива, поэтому нерадиоактивна. Из-за вызванной этим меньшей нейтронной нагрузки в ней будет нарабатываться меньше теллура (он вел к растрескиванию стальных поверхностей в ранних жидкосолевых реакторах). После реактора соль идет в теплообменник, где греет промежуточную соль на основе неких (неуточняемых) нитратов. Уже расплавленные нитраты будут греть воду для парогенераторов как минимум до плюс 585 градусов. Вместе с наличием пароперегрева это в теории должно поднимать КПД подобных реакторов до 45%. Для сравнения: типичные водо-водяные реакторы имеют КПД не выше 35%, а натриевые реакторы — максимум 40%.  Строящийся «Гермес» войдет в строй в 2027 году. Он не будет вырабатывать электроэнергию, поскольку реактор демонстрационный — сможет вырабатывать только тепло. Так разработчики хотят проверить, насколько новый подход к жидкосолевым реакторам устойчив к коррозии и иным подобным проблемам реакторов. Если все пойдет хорошо, в начале 2030-х Kairos Power планирует серийно строить модульные реакторы типа «Гермес» уже на 145 мегаватт электрической мощности. Инвестиции самой компании в проект составят 100 миллионов долларов. Еще 300 миллионов добавит Минэнерго США. Многие в Штатах раскритиковали этот проект, указывая на то, что у него, по сути, не так много плюсов. Дожигать минорные актиниды (наиболее сложный в ликвидации компонент ядерного топлива) в нем не получится, поскольку TRISO не сильны в использовании такого топлива. Реактора-размножителя в силу использования медленных нейтронов тоже не выйдет — медленные нейтроны слабо превращают неделящийся уран-238 в делящийся плутоний. В итоге из преимуществ жидкосолевого реактора остаются только высокая температура активной зоны и повышенный из-за этого КПД. На фоне потенциальных сложностей с коррозией по причине агрессивных солей это не выглядит безрисковым вложением. С другой стороны, если проблемы коррозии будут решены, подобные реакторы могут стать дешевле водо-водяных за счет намного более легкого и простого корпуса реактора и общих меньших габаритов подобных АЭС. | ↑ |

Водители крупных авто больше склонны к риску на дорогахУченые из Израиля проанализировали данные о выписанных в стране штрафах за превышение скорости и выявили связь между размером автомобиля и склонностью водителей лихачить. Авторы научной работы, опубликованной в журнале Marketing Letters, — специалисты в области бизнеса и управления из Университета имени Давида Бен-Гуриона в Негеве (Израиль). Они обратили внимание на явную тенденцию к увеличению числа крупных и тяжелых автомобилей на дорогах вроде внедорожников и пикапов. Считается, что в них водители и пассажиры в большей безопасности в случае аварии. В то же время подобные машины представляют повышенную угрозу для пешеходов и других участников дорожного движения. Исследователи решили проверить, не влияет ли ощущение собственной безопасности у водителей крупных авто на их поведение за рулем, делая его более рискованным для окружающих. С этой целью ученые воспользовались базой данных Министерства транспорта и безопасности дорожного движения Израиля. Взятые оттуда записи о пассажирском транспорте, который был активен в стране в 2018 году, сопоставили с информацией израильской полиции о штрафах за превышение скорости, выписанных в течение тех же 12 месяцев. В целом ученые рассмотрели сведения о 2 162 525 легковых автомобилях, включая подробные характеристики каждого и данные о количестве полученных их владельцами штрафов за слишком быструю езду. При оценке связи между массой автомобилей и поведением водителей за рулем авторы работы применили двухстадийную регрессию методом наименьших квадратов. Эту модель использовали, чтобы исключить возможное искажение из-за того, что склонные к риску люди чаще выбирают крупные автомобили, о чем есть соответствующие исследования. В итоге анализ выявил существенную положительную корреляцию между массой машины и количеством штрафов за превышение скорости у водителя. Оказалось, с каждым процентом прибавки в массе авто ожидаемое число штрафов возрастало на 0,024. Таким образом, предположение о том, что водители крупных автомобилей больше склонны нарушать скоростной режим, подтвердилось. Ученые дополнительно рассмотрели другие виды проступков на дороге, такие как разговор по телефону во время движения, езда с непристегнутым ремнем безопасности и несоблюдение сигналов светофора. Полученные результаты тоже говорят о том, что водители больших машин могут чаще вести себя легкомысленно и допускать перечисленные нарушения. В заключение исследователи посоветовали ответственным органам учитывать потенциальную склонность к рискованному поведению за рулем тяжелых автомобилей и предупреждать о ней потребителей. По мнению ученых, к распространению рекомендаций по безопасному вождению таких машин нужно привлекать и тех, кто их продает. | ↑ |

Австралийские военные испытали лазер, способный уничтожить быстродвижущиеся целиМинистерство обороны Австралии отчиталось об успешном испытании первого в стране оружия направленной энергии, которое в основном будут использовать против беспилотников. По заверениям представителей ведомства, новый лазер сможет «прожигать сталь» и выводить из строя быстродвижущиеся объекты. Еще он обладает точностью, позволяющей поразить монету номиналом 10 австралийских центов. Последние военные конфликты показали, что ударные беспилотные летательные аппараты становятся серьезной угрозой для жизни солдат и техники. Такие машины относительно маленькие и незаметные, при этом они могут нести бомбу, способную вывести из строя танк (и даже его уничтожить). Многие страны приступили к разработке систем, которые смогли бы успешно противостоять ударным дронам. В частности, инженеры разрабатывают специальные лазеры. Одна из разновидностей «боевых лазеров» — оружие направленной энергии (Directed-energy weapon, DEW). Это оружие основано на совершенно новых физических принципах: оно уничтожает цели за счет прямой передачи энергии — без применения проводников, кинетических поражающих элементов. DEW обладает рядом преимуществ: «снаряд» из такой установки летит со скоростью света или близкой к ней (в зависимости от вида DEW), то есть гораздо быстрее, чем ракеты, которые часто применяют для борьбы с дронами (наряду с установками радиоэлектронной борьбы). Кроме того, подобного рода оружие может поражать несколько целей с минимальными паузами. Поскольку DEW использует энергию, а не ракеты, оно потенциально может «стрелять» бесконечное количество раз, пока сохраняется энергия. Еще одно преимущество DEW — экономия. Выстрел из такой установки стоит около доллара, не считая стоимости оборудования, в то время как цена одной ракеты достигает нескольких миллионов долларов. Крупные державы вроде США, России, Великобритании уже несколько десятилетий занимаются разработкой лазерного оружия. Теперь их ряды пополнила Австралия. Министерство обороны этой страны отчиталось об успешной проверке своего первого прототипа оружия направленной энергии Fractl «размером с чемодан». Новую систему, которая выглядит как большой геодезический лазерный сканер и весит почти 50 килограммов, военные испытали на танковом полигоне военной базы Пакапуньял в штате Виктория. Установка успешно поразила дрон на расстоянии 500 метров. По словам представителя технологической компании AIM Defence, которая создала лазер, Fractl может работать как от аккумулятора, так и от сети, а также предназначается для борьбы с дронами разной модификации. Система обладает высокой точностью и способна уничтожить цели размером с десятицентовую австралийскую монету (ее диаметр 23,6 миллиметра), когда они движутся со скоростью 100 километров в час, на расстоянии одного километра. Кроме того, Fractl может выводить из строя критически важные электронные компоненты беспилотного аппарата, когда тот находится на расстоянии 1,5 километра.  Для управления Fractl требуется один человек. Лазер точно нацеливается с помощью ручного контроллера, который позволяет оператору выбрать, какую часть дрона атаковать для достижения максимального эффекта. «Сперва вы нажимаете на первую кнопку, и компьютер начинает следить за целью, затем на вторую, чтобы „ спустить курок“, как в видеоигре. Указательным пальцем можно быстро переключить прицел на камеру дрона, центральную его часть или на один из винтов. Потребуется всего несколько секунд, чтобы вывести из строя камеру беспилотника, и две-три секунды, чтобы вывести из строя его моторы», — пояснил Патрик Фланаган (Patrick Flanagan), один из военных, который участвовал в испытании и чьи слова приводит издание New Atlas.  Такое наведение на цель позволяет оператору атаковать дрон с хирургической точностью: лазером можно перерезать провода или уничтожить снаряд, который несет беспилотник, а также прожечь в дроне дыру. При этом, по словам разработчиков, будет затрачено гораздо меньше энергии, чем требуется, чтобы вскипятить чайник. Кроме того, лазер сконструирован таким образом, чтобы не причинять вреда людям, которые могут увидеть отражения луча. Австралийские военные пока точно не говорят, когда Fractl поступит на вооружение. Но они отметили, что эта установка будет особенно эффективна против небольших многороторных беспилотных летательных аппаратов, которые обычно сложно заметить. | ↑ |

Летчиков американских ВВС «включат» и «выключат» инфракрасным излучениемАмериканские военные планируют разработать психостимулятор, действие которого можно активировать в мозге с помощью ближнего ИК-излучения. Такая технология поможет пилотам ВВС США сохранять бдительность во время длительных боевых вылетов. Привыкания или побочных эффектов препарат вызывать не будет. Успешное выполнение боевых задач зависит от целого ряда составляющих: снаряжения, тактики, стратегии, а еще от подготовки и личных качеств военного. На поле боя трезвость ума, выдержку и способность принимать правильные решения сохраняют лишь единицы, но даже эти солдаты подвергаются колоссальному стрессу, последствия которого могут проявиться уже в тылу. На протяжении веков люди придумывали способы, которые смогли бы «улучшить» воинов. Для этого применяли различного рода препараты, которые помогали бойцам побороть сонливость и страх, повысить выносливость, зачастую в ущерб здоровью. Например, десятилетиями, еще со времен Войны во Вьетнаме, американские военные использовали декстроамфетамин — психостимулятор, действующее вещество которого взаимодействует с дофаминовыми рецепторами. Этот препарат повышает бдительность и когнитивные способности. По окончании Войны в Персидском заливе в 1991 году опрос показал, что большинство пилотов истребителей McDonnell Douglas F-15 Eagle употребляли психостимуляторы во время патрулирования воздушного пространства. Американские ВВС приостановили выдачу стимуляторов в период с 1996 по 2001 год. Однако пилоты бомбардировщиков Northrop B-2 Spirit вновь стали принимать декстроамфетамин во время вторжения США в Ирак в 2003 году. Главные минусы декстроамфетамина — привыкание и побочные эффекты, которые могут негативно повлиять на командную работу при боевых вылетах. Длительное применение стимулятора может даже привести к нарушению сна, что сказывается на здоровье пилотов. Агентство Минобороны США DARPA, отвечающее за разработку новых технологий, объявило о работе над созданием новой версии декстроамфетамина AWARE. Действующее вещество препарата можно будет «включать» и «выключать» в мозге человека с помощью спектра ближнего инфракрасного излучения. В ведомстве надеются, что этот препарат позволит летчикам использовать все его преимущества без вреда здоровью. Согласно пресс-релизу DARPA, в шлемы пилотов встроят специальные «излучатели», работающие в ближнем ИК-диапазоне. Они будут избирательно активировать действующее вещество стимулятора в префронтальной коре мозга, а затем «выключать» его, когда оно перестанет быть нужным. Таким образом пилоты ВВС США смогут сохранять максимальную бдительность на службе и легче засыпать после боевого дежурства. По заверениям ведомства, технологию разрабатывают таким образом, чтобы избегать активации стимулятора в тех частях мозга, где препарат может вызвать побочные эффекты, такие как беспокойство, раздражительность, тревога или эйфория. Среди главных задач, которые стоят перед DARPA, — найти способ, позволяющий модифицировать молекулы декстроамфетамина так, чтобы они изменялись только в присутствии определенной части спектра ближнего инфракрасного излучения. Кроме того, ученым нужно добиться того, чтобы новая версия декстроамфетамина не могла работать в отсутствие такого света. Технологические разработки препарата DARPA планирует начать осенью 2024-го, а к осени 2027-го уже протестировать на животных. Затем за дело возьмутся ВВС США и проведут эксперименты на людях. В скором времени агентство американского Минобороны начнет тесное сотрудничество с производителями авиационных шлемов и ВВС США, чтобы запустить процесс выпуска новых шлемов с уже встроенными световыми излучателями. Отметим, пока ни одно фоточувствительное лекарство не нашло клинического применения. Однако эксперты пояснили, что исследовательские группы в США сейчас используют искусственный интеллект и передовые технологии для разработки таких препаратов, что поможет DARPA в ближайшем будущем достичь своей цели. | ↑ |

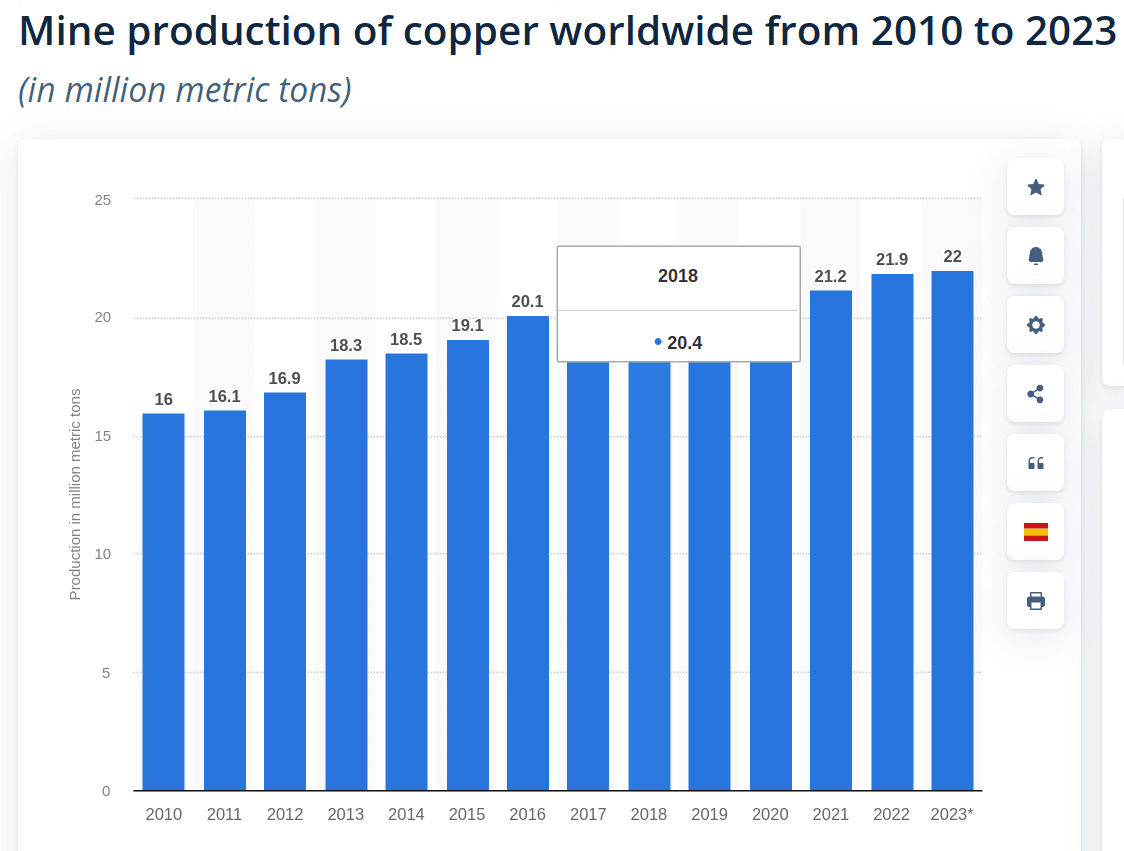

Нехватка меди не даст США перейти на электромобили, заявили ученыеУченые из США подсчитали, что пятикратный рост потребления меди при переходе на электроавто увеличивает потребность в этом металле настолько серьезно, что безуглеродный переход даже для одних Штатов ставится под вопрос. Как альтернативу авторы научной работы предложили гибриды. Не меньшие проблемы, с их точки зрения, несет внедрение ВИЭ, тоже требующих немало меди. Впрочем, в исследовании есть серьезные узкие места. Исследователи из Университета Мичигана и Корнеллского университета (США) опубликовали на сайте Международного энергетического форума работу (о ней также пишет сайт Университета Мичигана), в которой показали рост потребностей в меди из-за безуглеродного перехода. Чтобы обеспечить глобальный переход на электромобили (в смысле продаж новых машин), добычу меди надо увеличить на 55 процентов относительно того уровня, который понадобился бы без них. В то же время «переход на гибриды», отметили ученые, потребовал бы «незначительного» роста потребностей в меди. В качестве типичного примера роста потребления меди авторы исследования назвали популярный в США седан Honda Accord. Его ДВС-версии необходимо всего 18 килограммов меди, а полностью электрической — уже 90 килограммов. Кроме того, серьезного расширения потребует электросеть для зарядки электроавто. Ученые пришли к выводу, что 40 процентов продукции со всех новых медных рудников в мире придется отправлять на электрификацию электротранспорта. Не сильно лучше обстоят дела с электроэнергетикой. Крупный офшорный ветряк на восемь мегаватт мощности сегодня требует примерно 10 тонн меди. Один из исследователей отметил: «Я большой фанат Закона об уменьшении инфляции (вопреки названию, этот американский закон — о безуглеродном переходе. — Прим. ред.), у меня есть солнечные батареи, аккумуляторы дома и электромобиль. Я целиком за энергетический переход. Однако он должен быть осуществлен реалистичным методом». Таким авторы считают гибридные автомобили. Дефицит меди, с их точки зрения, — ограничивающий фактор всего энергоперехода. Между тем многие тезисы американских ученых вызывают сомнения. Например, они берут как примеры потребления меди электромобилями модели производителей, которые вообще не делают электроавто массово (Honda), поэтому разбираются в этом процессе примерно на уровне АвтоВАЗа. В то же время более компетентные производители требуют куда меньше меди для своих машин. Например, Tesla в 2023 году запустила в серию первый в мире автомобиль с 48-вольтовой бортовой сетью низкого напряжения и 816-вольтовой бортовой сетью высокого напряжения (Суbertruck). Главную роль здесь играет сеть низкого напряжения, поскольку основная длина проводов в машине выполнена именно на низком напряжении. Помимо этого, у Cybertruck один провод на все периферийные устройства: если в обычной машине к колонке в двери и к электростеклоподъемнику в той же двери идут два отдельных провода (и так — ко всем потребителям), то у Cybertruck один провод (прокинутый по всей машине) обслуживает всех потребителей, кроме ходовых электромоторов. Рост напряжения в четыре раза (сегодня бортовая сеть обычного автомобиля работает на 12 вольтах) означает кратно меньшую потребность в меди для низковольтной сети. Высоковольтная сеть на 800 вольт требует также значительно меньше меди, чем 400-вольтные, доминировавшие в электромобилях 2010-х годов. Поэтому тот же Cybertruck нуждается во вдвое меньшем количестве меди, чем аналогичная по мощности электромашина в 2010-х. Иными словами, выпуск даже 100 миллионов электромобилей в год потребовал бы не девяти миллионов тонн меди, как полагают авторы новой научной работы, а лишь менее 4,5 миллиона тонн. И это предполагая то, что напряжение в бортовых сетях будущих электромобилей не вырастет выше уровня 2024 года, что тоже неочевидно.  Определенно, ветряки требуют большого количества меди. Но восьмимегаваттный офшорный ветряк в год вырабатывает не менее 25 миллионов киловатт-часов. Миллион таких ветряков произведут 25 триллионов киловатт-часов (общая генерация всей Земли сегодня) и потребуют 10 миллионов тонн меди. Очевидно, что миллион ветряков не построят за один год: это займет десятилетия. Но даже если кто-то смог бы реализовать такой производственный подвиг всего за 10 лет, понадобился бы только миллион тонн меди в год. Вместе с 4,5 миллиона тонн меди в год для электромобилей речь идет о 5,5 миллиона тонн ежегодно — лишь четверти от общей добычи 2023 года. Учитывая, что добыча меди стабильно росла и до начала энергетического перехода, какой-то нерешаемой проблемы в приросте еще на 25 процентов не видно. Большие сомнения вызывают расчеты ученых, касающиеся потребностей в меди для расширения электросетей. Действительно, переход на электроавто нуждается в заправках, а те — в проводах. Но стоит помнить, что провода для ЛЭП в мире — почти все алюминиевые, поскольку они дешевле и легче, чем медные. В автомобилях и на ВЭС медь предпочтительнее, так как легче гнется и удобнее для плотных компоновок, но к ЛЭП эти требования не относятся. Разумеется, это не значит, что у электромобилей или ВЭС нет других сложностей. Например, электромобили, как писал Naked Science, сегодня не будут стоить дешевле десятков тысяч долларов, то есть бюджетные авто с ДВС пока существенно дешевле. С ВЭС все еще хуже: они, как и СЭС, не могут обеспечить безуглеродный переход в принципе, по чисто техническим причинам. | ↑ |

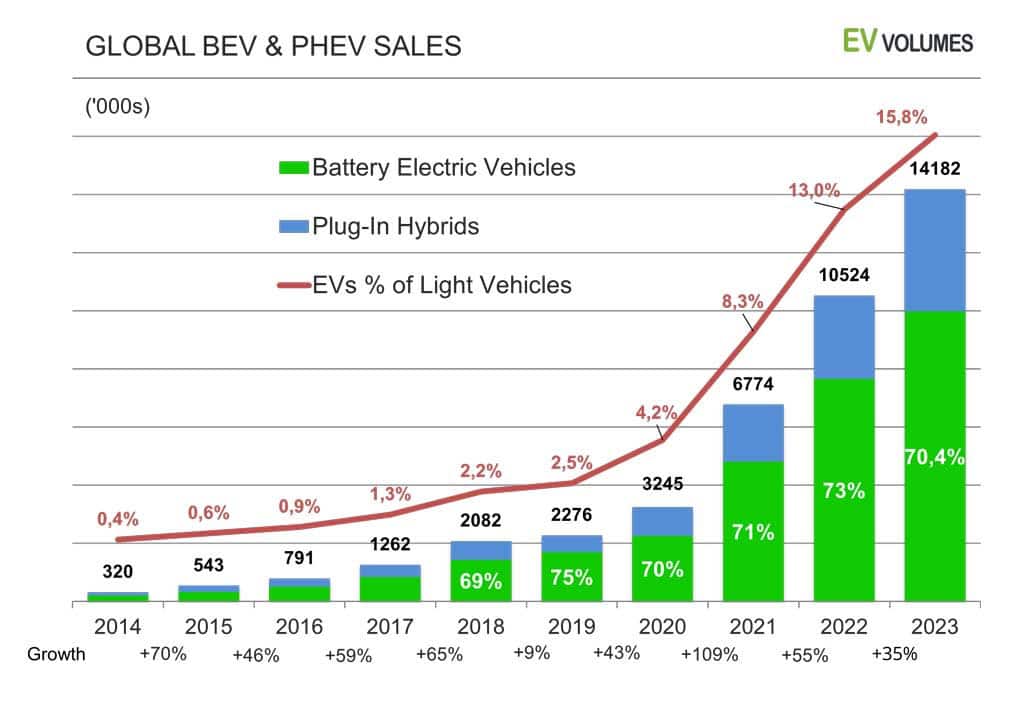

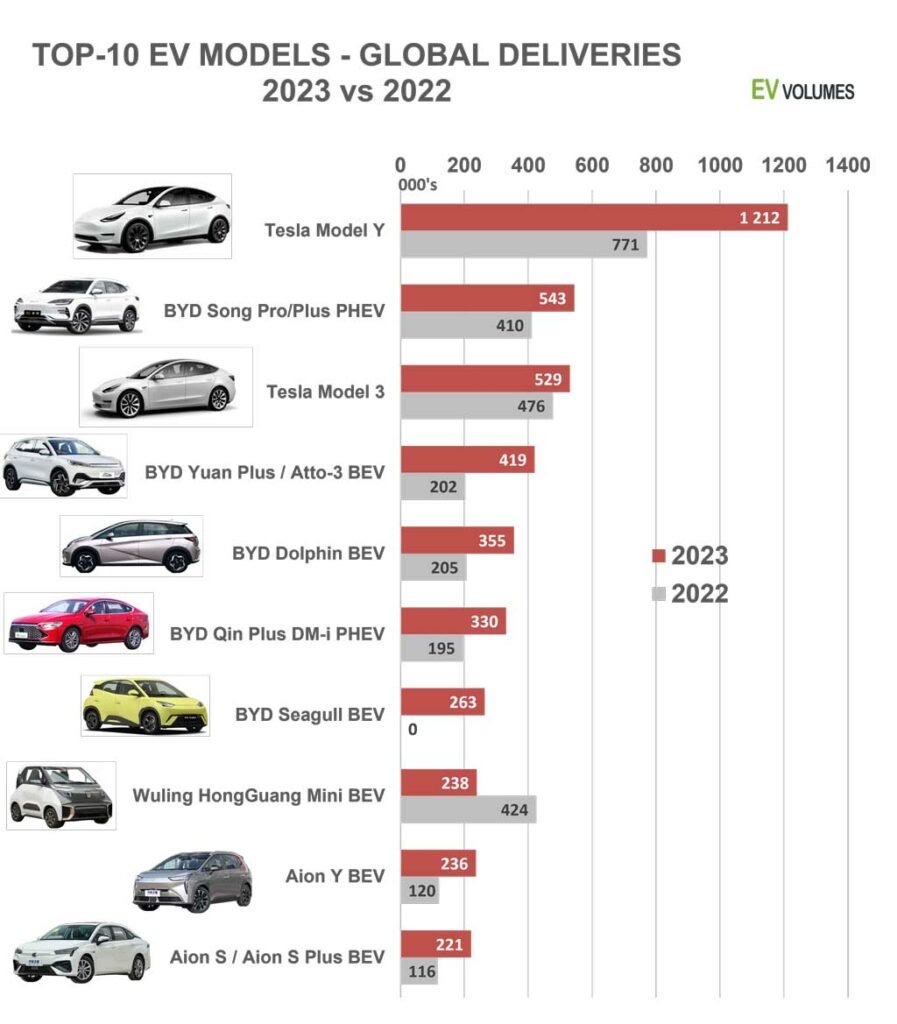

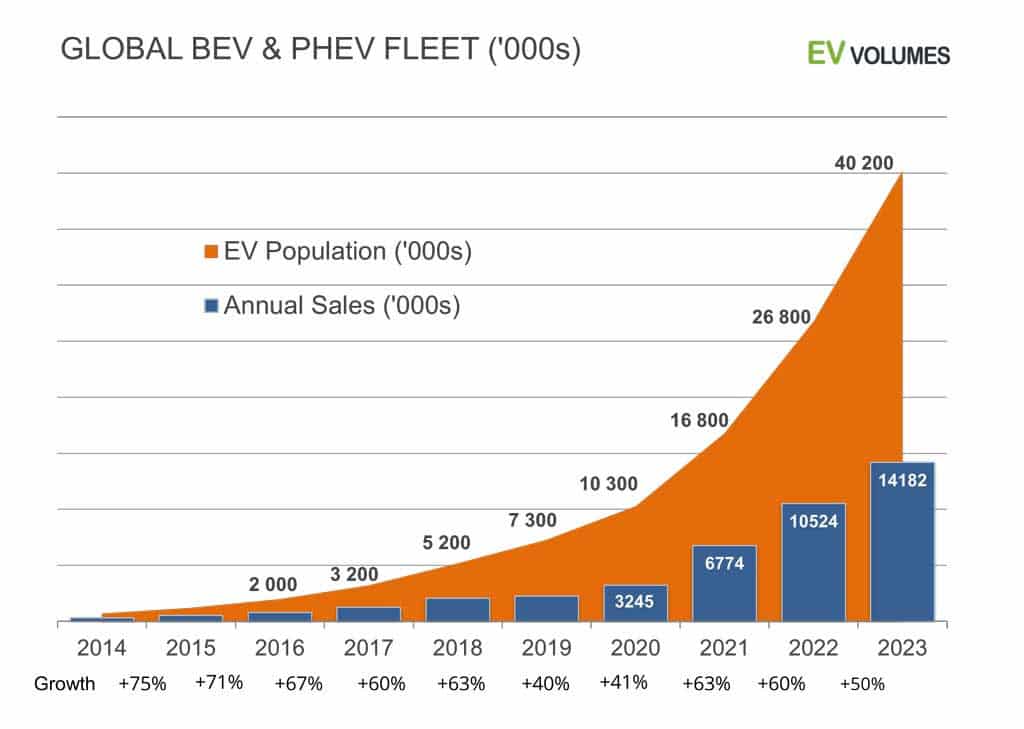

Электромобили и гибриды врезаются в пешеходов вдвое чаще обычных машинНовая научная работа показала, что машины с электромотором более опасны для пешеходов, чем те, что оснащены двигателями внутреннего сгорания. В теории это сравнительно легко исправить, но далеко не факт, что на такие исправления кто-то пойдет. Сегодня электромобили и, в меньшей степени, гибриды активно „наступают“ на ДВС-мобили. За 2023 год 15,8% всех новых машин на планете пришлось на чистые электромобили (10 миллионов штук) и гибриды (4,8 миллиона штук). Более того: в 2023-м впервые самым продаваемым автомобилем в мире стал чистый электромобиль (Tesla Model Y), сместив с этой позиции прежних многолетних лидеров — Toyota Camry и RAV4. Хотя электрорынок развивается циклически, а в этом году его ждет временный спад, уже достаточно хорошо ясно, что к 2030-м более половины всех новых машин будут оснащены электромоторами. Это создает опасения у специалистов по безопасности дорожного движения. На типичных для города скоростях электромобили и гибриды намного тише, чем машины с ДВС. Естественно, пешеходы, переходящие дорогу в неположенных местах, хуже слышат их. Однако эмпирических данных насчет того, насколько часто это приводит к проблемам, до сих пор было очень мало.  Авторы нового исследования в Journal of Epidemiology & Community Health решили восполнить пробел. Для этого они попытались обратиться к статистике ДТП с участием пешеходов в Великобритании. К сожалению, в процессе выяснилось, что данные после 2017 года в архиве хранились ненадлежащим образом, отчего непригодны к использованию. Однако информация за 2013-2017-е уцелела. Ученые выяснили, что за этот период 96 285 британских пешеходов пострадали от наезда лекговушек: 74% — от машин с ДВС, 2% — от электромобилей и гибридов. Кто наехал еще на 24% пешеходов, установить не удалось, потому что служащие, которые должны были внести такую информацию в документы, не сделали это.  Тем не менее нехватка данных сама по себе не помешала дать оценку рисков. Дело в том, что вероятность безалаберного заполнения документов о ДТП сравнительно близка и для машин с ДВС, и для электромобилей, и для гибридов. Поэтому авторы исследования предположили, что среди неучтенных 24% распределение тех, кого «ударили» машины разных типов, примерно то же, что и среди остальных 76%. ДВС-автомашины за 2013-2017 годы проехали в Великобритании около 4,8 триллиона километров, а электромобили и гибриды — лишь 50 миллиардов километров. Реальный суммарный пробег может быть выше, но, скорее всего, пропорции неучета сходные для авто разных типов. То есть неполнота данных, опять же, не мешает получить статистически достоверную оценку. В итоге у ученых вышло, что на единицу пробега электроавто врезались в пешеходов в 2,15 раза чаще, чем обычные машины. Это достаточно значимая величина. При полной электрификации автопарка — а многие государства официально поставили такую цель — число сбитых пешеходов может вырасти крайне значительно. Из этого авторы работы сделали вывод о необходимости контрмер против малошумности электроавто. Здесь можно напомнить, что в Великобритании в 2021 году уже приняли норму об оснащении электромобилей имитатором звука мотора. Однако закон пока требует шума в районе 56 децибел. Это выше электроавто на типичной городской скорости, но существенно ниже, чем у ДВС-машины (приблизительно 70 децибел).  С учетом новых данных порог обязательного шума в городе надо увеличивать. В то же время более ранние работы на примере Лондона показали, что в зонах, где шум от автотрафика в районе 60 децибел, общая смертность на 4% выше, чем там, где шум лишь 55 децибел (при попытке статистического отсечения остальных вредных факторов). Вероятно, оптимальным решением была бы изоляция пешеходных зон от улиц с помощью ограждений и иных мер. Но опыт современных крупных городов показывает, что во многих случаях местные власти просто недостаточно деятельны, чтобы предпринять что-то подобное. Из-за всего этого пока не ясно, как будут решать проблему опасности электроавто для пешеходов в будущем. Для России, в силу низких темпов роста ее экономики после 2024 года, это менее актуально, чем для западных стран, но и здесь придется рано или поздно искать какое-то решение, поскольку вытеснение обычных автомобилей электроаналогами неизбежно затронет и нас. | ↑ |

В Британии разрабатывают новое «энергетическое оружие», стоимость выстрела которого обойдется в считаные центыНе успели утихнуть разговоры об испытании нового британского лазерного оружия, как правительство этой страны выпустило очередной пресс-релиз, в котором рассказало о работе над еще одной установкой против беспилотников. Эксперты считают, что это оружие — альтернатива дорогостоящим ракетам. Стоимость выстрела из него составит чуть больше 10 центов. Современные зенитные ракеты эффективны против ряда воздушных целей, но с ними связаны несколько проблем. Ракетные комплексы после расхода комплекта боеприпасов необходимо перезаряжать, на что уходит время, особенно драгоценное в условиях войны. Ракеты стоят очень дорого: цена одной штуки иногда достигает нескольких миллионов долларов. Дорогостоящие ракеты зачастую приходится тратить на сбивание маленьких и дешевых беспилотников-камикадзе, стоимость которых обычно не превышает нескольких десятков тысяч долларов, что экономически невыгодно. В последнее время военные ведомства некоторых стран разрабатывают альтернативу таким боеприпасам — оружие направленной энергии (Directed-energy weapon, DEW). Это оружие основано на совершенно новых физических принципах: оно уничтожает цели за счет прямой передачи энергии — без применения проводников, кинетических поражающих элементов. DEW обладает рядом преимуществ: «снаряд» из такой установки летит со скоростью света или близкой к ней (в зависимости от вида DEW), то есть гораздо быстрее, чем ракета. Кроме того, подобного рода оружие может поражать несколько целей с минимальными паузами. Поскольку DEW использует энергию, а не ракеты, оно потенциально может «стрелять» бесконечное количество раз, пока сохраняется энергия. Одна из немногих стран, которая старается оснастить свою армию DEW, — Великобритания. В марте 2024 года военное ведомство королевства уже испытало лазерное оружие DragonFire мощностью 50 киловатт, предназначенное для борьбы с беспилотниками. Система обладает точностью, позволяющей поразить монету номиналом один фунт стерлингов с расстояния в километр. По данным Минобороны, за 10 секунд работы DragonFire расходует столько же энергии, сколько обычный бытовой обогреватель в течение часа. Что касается стоимости одного «выстрела», то она составляет менее 10 фунтов стерлингов (почти 13 долларов США). Теперь британское правительство рассказало о работе над еще одним «убийцей дронов» — радиочастотном энергетическом оружии направленной энергии (The Radio Frequency Directed Energy Weapon), «выстрел» из которого обойдется гораздо дешевле, чем из DragonFire, всего в 13 центов. В этом типе оружия направленной энергии применяются радиоволны, которые смогут выводить из строя вражеские беспилотники, повреждая их критически важные электронные компоненты. Система может использовать мобильный источник питания для создания радиочастотных импульсов, которые «сводятся» в один «боевой» луч.  Согласно пресс-релизу, британским радиочастотным энергетическим оружием сможет управлять один человек, оно будет обнаруживать, отслеживать и поражать цели на расстоянии до километра (в будущем это расстояние планируют увеличить). Его можно будет использовать на суше, в воздухе и на море, то есть устанавливать практически на любую платформу: от военного корабля до кузова грузовика. «Это революционная система, которая даст решающее преимущество вооруженным силам на поле боя, а также поможет сохранить жизни людей и предотвратить смертельные угрозы», — пояснил Пол Холлинсхед, глава оборонного предприятия Defence Science and Technology Laboratory, участвующего в разработке оружия. Первые испытания нового оружия пройдут летом с участием британских солдат. Радиочастотная установка должна заменить традиционные системы ПВО и работать еще эффективнее, чем лазеры. | ↑ |

Россия впервые в истории проведет учения нестратегических ядерных силМинистерство обороны сообщило, что президент России Владимир Путин поручил Генеральному штабу подготовиться к учениям по применению нестратегического ядерного оружия. «По поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач, Генеральным штабом начата подготовка к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-морского флота», — сообщил сегодня утром официальный телеграм-канал Министерства обороны России. Учения будут включать комплекс мероприятий по «практической отработке вопросов подготовки и применения» нестратегического ЯО. Задача учений — поддержка готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия. Цель — реакция и обеспечение территориальной целостности и суверенитета государства «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации». Вероятно, под нестратегическим ЯО имеется в виду тактическое ядерное оружие (ТЯО) — тактические ядерные боеприпасы для поражения крупных целей и скоплений сил противника на фронте и в ближайших к нему тылах. Главным отличием стратегического ЯО от тактического обычно называют мощность — тротиловый эквивалент ТЯО, который по большинству классификаций, как правило, не превышает нескольких килотонн, а зачастую имеет и меньше одной килотонны. Тем не менее однозначного определения ТЯО нет, не существует четкой границы между стратегическим и нестратегическим ядерным оружием. Кроме того, исходя из открытых данных, у России нет ядерного оружия мощностью менее 50 килотонн. То есть, если придерживаться количественного критерия, то тактического ядерного оружия у нашей страны нет, что явно указывает на неполноту такого критерия. Дополнительным отличием одного от другого также может служить носитель. Предполагается, что ТЯО должно развертываться на носителях, которые не предназначены для действий на больших дистанциях в тысячи километров (как у межконтинентальных баллистических ракет или крылатых ракет большой дальности). Но из-за значительной унифицированности современных видов вооружений принципиальных помех к установке тактических ядерных боеприпасов на стратегические носители нет. Считается также, что ТЯО предназначено для применения вблизи линии фронта, а не глубоких тылов неприятеля. Но понятно, что ядерный боеприпас может нести на себе и стратегический бомбардировщик. Например, российский Ту-160 несет до 12 Х-102. Правда, мощность ядерной боевой части этой крылатой ракеты — одна мегатонна, а дальность — более 5000 километров, что затрудняет ее классификацию как «тактического» оружия. В теории ТЯО может включать довольно разные типы боеприпасов: авиабомбы, артиллерийские снаряды, мины, торпеды и прочее. Однако на практике у России нет авиабомб с ядерной боевой частью. Нет в открытой литературе и данных о наличии у нас на вооружении артснарядов, мин и торпед с ядерной боевой частью. Хотя при СССР подобные боеприпасы существовали, после его распада их сняли с вооружения. Часто утверждают, что тактическое ядерное оружие имеют в своем арсенале все ядерные державы, кроме Великобритании, в составе Вооруженных сил которой сегодня есть лишь стратегическое ЯО. Правда, это верно, только если посчитать российские ядерные боеприпасы в 50 килотонн тактическими, что противоречит обычным количественным классификациям тактического ядерного оружия. Но и при таком допущении оценить количество тактического ядерного оружия, имеющегося у России, довольно сложно. Неизвестно, сколько ядерных боевых частей для «Искандеров» она имеет или может производить в год. В открытых документах российской стороны нет никаких упоминаний тактического или нестратегического ЯО. Известные доктринальные документы предусматривают только действие «ядерным оружием». Из этого следует, что как минимум до недавнего времени никаких планов по использованию «нестратегического» ядерного вооружения у Москвы не было. Вероятно, нынешние события вызваны особыми обстоятельствами. На это указывает и заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что учения с нестратегическим ядерным оружием связаны со звучащими с Запада заявлениями о готовности отправить войска на Украину. Ранее мировые СМИ растиражировали пока ничем не подтвержденные утверждения о том, что западные армии уже отправили солдат на Украину (речь шла о Третьем французском пехотном полке). Песков отметил, что эти сообщения требуют проверки. | ↑ |

Инженер Boeing предрек сотни смертей из-за массовых проблем с самолетами компанииМирового лидера гражданской авиации обвинили в систематических нарушениях производственных процессов. Если в ближайшей перспективе американский авиастроитель не решит проблему с безопасностью при сборке самолетов, возможны разрушения их фюзеляжей во время полета. Об этом рассказал бывший инженер Boeing Сэм Салехпур, выступая перед конгрессом. Нынешний, 2024 год начался для крупнейшего мирового авиастроителя — американской корпорации Boeing — не самым лучшим образом. Компания оказалась под огнем критики после целой серии происшествий, постигших ее самолеты. В январе во время полета у пассажирского самолета Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines сорвало дверь аварийного выхода. Произошла разгерметизация салона, и лайнер совершил экстренную посадку. На борту находились 171 пассажир и шестеро членов экипажа. Никто не пострадал. Расследование показало, что при установке люка его забыли прикрутить болтами. Чуть позже аналогичную проблему нашли еще в десятках лайнерах. В марте произошел инцидент с самолетом Boeing 787 Dreamliner чилийской авиакомпании Latam, который выполнял рейс из Сиднея (Австралия) в Окленд (Новая Зеландия). Во время полета лайнер резко потерял высоту, «провалился» на 100 метров, в результате чего 50 человек получили травмы: 12 человек, в том числе троих членов экипажа, госпитализировали. Причина происшествия — некие «технические проблемы». Однако после этого случая Boeing рекомендовала авиакомпаниям проверить кресла в кабине пилотов всех 787 Dreamliner. В апреле у самолета Boeing 737-800, принадлежащего американской Southwest Airlines, во время полета оторвалась обшивка двигателя и ударила по закрылкам крыла. После этого лайнер совершил аварийную посадку в аэропорту вылета. Никто не пострадал. К уже имеющимся нареканиям в адрес корпорации добавилось обвинение в убийстве. В марте в городе Чарлстон, штат Южная Каролина, на парковке одного из отелей нашли мертвым бывшего инженера контроля качества Boeing Джона Барнетта, который проработал в корпорации 32 года. Он неоднократно подвергал критике существующие на концерне производственные стандарты и собирался дать показания против Boeing в рамках судебного разбирательства. Согласно отчету полицейских, Барнетт умер от «огнестрельного ранения, которое он нанес самому себе». Однако многие скептики поспешили обвинить в этом саму корпорацию. Барнетт первым рассказал о многочисленных проблемах с безопасностью и качеством продукции концерна после серии происшествий с новым лайнером Boeing 737 MAX. Инженер заявлял, что проблемы закладываются еще на ранних этапах производства самолетов, а руководство намеренно их игнорирует.  Теперь на арене появился очередной (бывший) сотрудник Boeing, который обвинил корпорацию в проблемах безопасности, из-за чего, по его мнению, сотни человек могут погибнуть в авиакатастрофах. Речь об инженере по качеству Сэме Салехпуре. Свои опасения он высказал конгрессу США, сообщило британское издание The Guardian. Салехпур, проработавший в Boeing более 10 лет, заявил, что выявил проблему с зазорами между ключевыми частями обшивки самолета Boeing 787 Dreamliner. По его словам, детали фюзеляжа самолетов этой модели сборщики не скрепляют должным образом, чтобы ускорить производственный процесс. Это может привести к преждевременному разрушению лайнера, даже во время полета. Инженер отметил, что проблема касается более тысячи самолетов, которые находятся в распоряжении многих авиакомпаний.  Бывший сотрудник компании призвал Boeing остановить эксплуатацию всех 787 Dreamliner и провести тщательную проверку. По его словам, секции фюзеляжа лайнеров могут разломиться после нескольких тысяч часов полета. В своем пресс-релизе представители Boeing отметили, что с 2020 года компания «предприняла важные шаги по укреплению культуры безопасности», но добавили: «Мы знаем, что нам еще есть над чем работать, и принимаем все необходимые меры, чтобы стать лучше».

В компании сообщили, что лайнеры семейства 787 и 777 полностью безопасны, и назвали утверждения Салехпура о Dreamliner «неточными». На брифинге, состоявшемся на прошлой неделе, руководители Boeing рассказали о своей «строгой» программе испытаний и «тщательных проверках», которым подвергается производственный процесс. Все это, по их мнению, позволяет компании быть уверенной в надежности самолетов. Федеральное управление гражданской авиации США проверит утверждения Салехпура и, скорее всего, приступит к расследованию. «Я надеюсь, что подкомитет сената по расследованию призовет Boeing к ответу и потребует положить конец той „культуре бизнеса“, которая ставить прибыль превыше безопасности», — заявил Салехпур, выступая перед конгрессом. | ↑ |